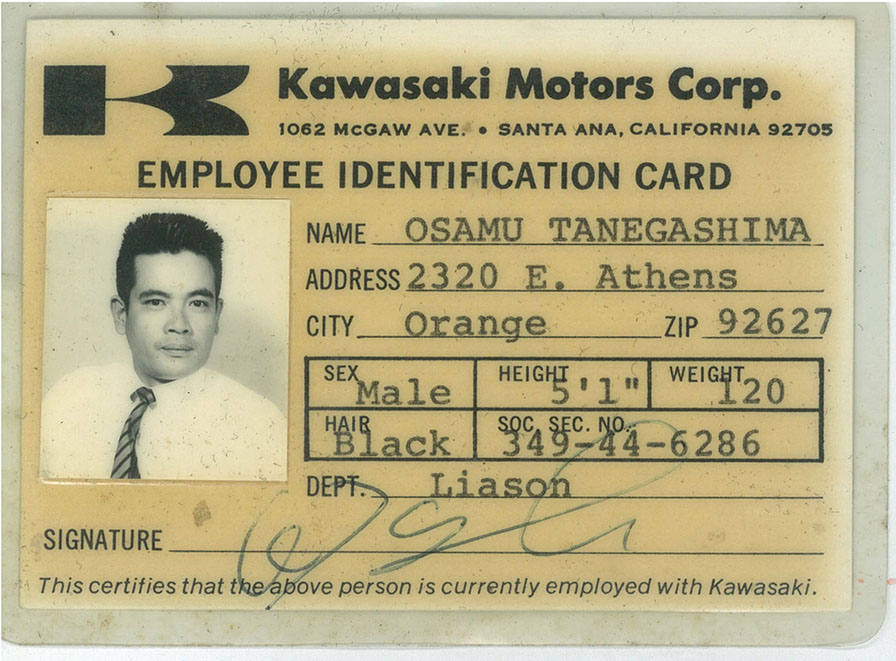

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

ビジネス的でない「日本人が目を…… 」

米国の西と東を別会社でカバーすることには、不具合と無駄が多かった。販売戦略や広告宣伝は、もともと分けられないものなのだし、帳面つけや給与計算などを分けておくことには、なんのメリットもなかった。

統一を妨げる要因も、この一年間でほぼ解消していた。旧東部代理店は、売掛金の回収が予想以上に進んだため、残った分を適当に評価して買い取ることさえすれば、大満足だった。B商社は、モーターサイクルビジネスのなかでなんの機能も果たさず、また果たし得ないことがはっきりした以上、なにも言えなかった。社内的にも、スキップなき後、販売陣はアランを、管理陣はジムを中心にまとまる体制が固まりつつあった。

かくして一九六八年十月一日、西が東を吸収し、新たにカワサキモータース・コーポレーションが誕生することになった。イースタンカワサキは、新会社の東部支店ということになり、ここには東部の販売拠点機能と部品倉庫機能のみ残してダンがその長となり、企画機能と管理機能は西の本社に一元化、私とジムとジョンは西に移動する予定であった。

ここまでの段取りをつけ、関係マネジャーだけには全体の筋書きを納得させた上で、まず私が七月、西に帰ることとなった。西では待望の製品企画業務に専念できることになっていた。この組織変更により、販売に関する大幅な責任・権限を持たされると同時に、管理業務から解放されたダンは、その後一年間で、占拠率で西部を追い抜く実績を挙げた。その実績の上に立ってボスは、全米を五つのブロックに分け、それぞれに利益責任を持たせるという大胆な権限委譲を行ない、これがカワサキ躍進の原動力の一つとなった。

販売ラインである関係上、各ブロックは責任者以下すべて米国人であったが、最近は、日本での販売経験を生かしたNが、日本人だからではなく米国の誰よりもその仕事に適しているという理由で、テキサスブロックの販売店設置計画のマネジャーになるなど、機能に徹し切った組織作りを進めている。

現地人(この場合は米国人)にすべての責任を任すことについては、当初、他の日本企業から随分奇異の目で見られたものである。

私が西へ帰るに当たって、親しくなった日本企業をあいさつ回りしたところ、必ず聞かれたのは「で、後任の方は?」という質問だった。

「日本人の後任はおりません」

「ほおー、すると東のお店には日本人は一人もいなくなるわけですか」

「そういうことです」

「それは無茶だ。日本人が目を光らしていないと、ヤツら何をやるかわかりませんぜ」

これが海外でビジネスをやっている人の言葉かと、しみじみ情けなかった。ビジネスのことはビジネスらしく考え、処理したいものだ。「日本人が目を……」とは、ドレイ商人か捕虜収容所長の言い草であり、米国のごとき先進国におけるビジネスとは無関係である。こういった日本的発想については、ボスと私とは、しばしばアランも交えて何百回となく議論し、克服ずみであった。今回の措置は、われわれの考え方を実現させる第一歩であったのである。

米国では、望みどおりのレベルのビジネスマンを手に入れることができる。彼らの中のハイクラスの人間は、経営とか組織に関して、われわれと同じレベルで考え、議論し、実行することができる。これらの人材を適材適所に配置するのが責任者の第一の仕事なのだから、「日本人が目を……」と言うのは、自分がこの第一の仕事を怠っていることを自白しているようなものである。

「小切手へのサイン権を渡したら最後ですぞ」というもっともらしい忠告もあった。だが私たちは、ジムの入社とともに、日常経費支払いのための小切手へのサインは彼にまかせ、ジョン入社以来は両者のクロスサイン方式にした。そして私は月次報告を見るだけにしていたが、間違いはさらになかった。また、私の移動後、東で自由にできる金は小口現金的な月額五千ドルに過ぎず、東の責任者のダンがまかり間違って精一杯ごまかしたとしても、月に千ドル以上取り込むのは困難であった。一方、「目を光らす」ためのお目付け役として日本人を常駐させると、世帯持ちなら月に二千ドル以上を見なければならない。この点からみても、「日本人が目を……」の論理は、ビジネス的でないのである。

Hanky Pankyからの脱皮は、日本生まれの会社を米国企業化し、私たち自身も米国ビジネスマンになり、米国のビジネスマンを最大限に活用して一緒に働くところから始まったのであった。

お別れパーティ

六月末のある日、事務所の女の子たちから昼食に誘われた。日本流にいえば送別会である。

場所はルート⑨のあるステーキ屋。事務所の女の子全員に加えて、ジムが来て以来やめたりクビになったりした者も参加、十五人のパーティであった。ジムは女の子にもなかなか厳しく、勤務時間中の私語は絶対許さなかったし、自分のことを「ジム」ではなくミスターつきで呼ばせたし、なによりもバルなどにくらべて態度が横柄なので女の子たちに人気がなく、やめた者もかなりあったのである。

私も女の子とうまく調子を合わせるのは苦手で、日本では女の子に人気がないほうだった。それだけに、彼女らの好意はうれしかったが、反面、後ろめたい気もしていた。十月一日以降、管理部門が西に統合されるに伴い、彼女らのうち半数は、クビになるべき運命にあったのである。

「無用な混乱を避けるため、二週間前に予告すればいいし、それで法律上も問題ない」ということなので、彼女らは、あと三ヵ月以上、なにも知らずに働き、その挙句二週間の予告だけで、退職金もなしにほっぽり出されるはずであった。

若いジョセフィーンのユーモアたっぷりな司会で、パーティは進行した。食事が済んだところで、ケイが、一同を代表して演説した。

「私は一番年寄りだし、イースタンカワサキでは、サム自身にやとわれた、サムに次いで古い社員です。だから、みんなを代表して、サムに一言。私がカワサキに入ったのは、去年の三月──。スキップたちがシカゴから着くまで、サムと二人きりで一ヵ月間あの建物で過ごしました。今ではとても狭く感じるけれど、その頃はダダッ広くて寒かった。私は、いくつかの会社で働きましたが、こんなに気持がよく、働き甲斐のある会社は初めてです。この会社を作ってくれたサムに感謝します。サム、ありがとう。また家族と一緒に、東部に帰って来て下さい」

女の子たちはさかんに半畳を入れたが、「サムの唯一の間違いは、ジムを雇ったこと」というのが現役の子からも聞かれ、ジムの評判の悪さを再確認した。

ジョセフィーンの指名に応えて、私が簡単なお返しのスピーチをやり、それでパーティは終わりだった。

東部では、土地にも会社にも定着性が強く、人間同士の結びつきも固いようである。この後、長い間東部の責任者を勤めたダンの人柄もあったにちがいない。東部では、男だけでなく、女性たちの中にも、結婚・出産などの環境変化にもかかわらず七年後の今日現在、まだ勤務している者があり、会社のクリスマスパーティでは、きまって私のうわさ話が出るという。こんなことは、人の動きのあわただしいカリフォルニアやテキサスの店では、到底考えられない。

「ヨシ」のこと

彼女らのように、東西合併のあおりでカワサキ陣営を去った人は多いが、そのなかでも現地採用の通称「ヨシ」のケースは、同じ日本人であるだけに、特に辛い思い出として残っている。

慶応大学の柔道部の主将だった彼は、遠征で訪れた米国にひかれ、卒業後、単身シカゴに住みついた。雑貨店などを転々としながら柔道修行に精進するうち、米国人の奥さんと結ばれた。彼女はある日本商社に勤めていたが、日本人を理解している名秘書として有名だった。やがて生まれた子供はベビーシッターに預け、二人は働いた。

彼は、われわれがシカゴに設立した部品会社に勤めるようになった。部品会社は、日本から来た二〜三人、日系二世を含めた女子事務員、主として黒人の倉庫要員などから構成されていたが、開店早々のゴタゴタとわれわれの米国経験の乏しさから、事件の絶え間がなかった。このような場では、彼の米国経験と誠実な働きぶりは、大きな戦力であった。

だが、前にもふれたように、東部オペレーション──つまり合弁のイースタンカワサキの営業開始で、シカゴ部品会社は実質的に閉鎖(名義上は存続)されることになった。日本から来ている社員は一部帰国、一部ガーデナ移動と決まっていたが、女子事務員や黒人倉庫要員は、クビにするほかなかった。「彼はどうするのかな」と気にはしていたが、こちらはこちらでいろいろの問題に忙殺され、とても手が回らなかった。

ところが、スキップ一座がシカゴから着いてゴッタ返している最中のある日、彼から思いもかけない電話があった。

「いよいよ明日、出発します。例のフォルクスワーゲンでゆっくり走って行きますので、出社は来週の月曜から、ということでお願いしたいんですが」

「なんの話ですか」

「ごあいさつが遅れて申しわけありませんが、東部への転勤の件です」

私は仰天した。

シカゴ部品会社のように、日本企業の延長のまま、女子供だけ現地で雇って、なんとか商売しようという場合には、彼のような存在は貴重である。現に日本商社の出店には、きまってもの馴れた二世、一世がいて、こまごましたことを片づけている。だが、カリフォルニアでもニュージャージーでも、米国企業として、米国人の活用をベースに運営しようとしている以上、彼のような機能は存在しえない。

私が、商社の支店長きどりで、彼を雑役夫的に使い、魚の買い出しや、水洗便所がこわれた処置や、子供を医者にやることまで利用するならば、私や妻には便利であろう。だが、かような機能は米国企業には存在し得ない。これらは、忙しかろうが勝手がわからなかろうが、私か妻によって処理すべきことで、会社とはなんの関係もない。米国企業の米国人は、皆そうしているからである。彼は、そろばんもできるし計算器も使える。だが、その程度の仕事は、女子事務員にやらせた方が、効率的なのである。

「あなたが来るということは、全然聞いていないんですが……」

彼もびっくりしたらしい。シカゴの責任者と代わった。

「困るじゃないか。こっちには、彼のための仕事なんかないし、来ても不幸になるだけだぜ」

「バタバタしていて、君に断わるのを忘れていたが、これは決まったことなんだ」

「冗談いうな。オレは承知しとらん」

彼の奥さんが勤める商社では、彼女を失いたくないばかりに、ニューヨーク支店への転勤を決めていた。シカゴの責任者はそれを持ち出した。

「現地採用者に、ここまで配慮するのは珍しい。今さらダンナの転勤が取り止めになったなど、日本人社会でのカワサキの信用問題になりかねない」

「そんなわけのわからん信用とビジネスと、どっちが大事だい。彼を持って来ても、こちらではビジネスにならんのだ」

シカゴ勢は、とうとうボスに泣きついたのだろう。ボスが、ガーデナから電話してきた。

「君の考えには、全面的に賛成だ。だがな、サム。ここまで進んだ話をこわすのは、彼の一家にとって大変なことだし、われわれの一員がコミットメントしている以上、会社としては責任がある。なんとか受け入れてやれ」

私自身が使うのなら、私が決めることができる。だが、私にその気がない以上、販売のスキップ、管理のバル、部品のフレッドのいずれかに付けねばならず、その場合、彼を選ぶか否かは彼ら次第である。私は、火事場のような騒ぎの中で、ポンビキまがいの売り込みをやらねばならなかった。

フレッドは「倉庫の連中を監督するフォアマンとしては使えるかもしれん。だが、柔道のブラックベルトがフォアマンというのは、連中への印象もなんかよくないし、私としても使いやすい相手とは思えん。まあ、お断わりだな」

バルは「支払い条件と売掛金を管理するクレジットマネジャーが欲しいと思っている。しかし、彼にそういう知識・経験があるとは思えぬし、彼では、銀行の担当者と電話で話すのも困難だろう。そのための秘書をつけるとなると、余分な経費がいるし……」

どっちにしても販売とは無縁とみて、スキップには話さなかったのだが、バルの返事を聞きつけて、向うから出てきた。

「バル、クレジットマネジャーってのはいい考えだぜ。ヤマハでは、開店以来長いこと、日本人のスタッフがやっていたが、彼は、私の知るベストのクレジットマネジャーだった。日本人の注意深さはあの仕事にうってつけだし、銀行や金融会社と電話で話すといっても、きまった相手ときまった内容をチェックするだけなんだから、問題ないよ」

バルは、「大学出たての若いのをジックリ仕込もうと思ってたんだ。日本資本の会社で、親会社とは関係ない日本人なんてのはややこしいし、使い難い」と、相当抵抗したが、結局「面接した上で決める。雇う場合には、自分の部下の一人として、給料も処遇も解雇も一切、自分が決め、日本人であるが故の特別扱いはしない」という線まで妥協した。

ヨシは、日曜日の朝、私のアパートを訪ねて来た。私は以上の経過を説明、彼は了承した。

翌朝、二時間を超える入念な面接の末、バルは採用を決めた。

「簿記の知識がある。注意深くてねばり強い。英語も、米国人の奥さんを持っているだけに、サムよりうまい。少し訓練すれば大丈夫だ。ただし、最初のうちはマネジャーを名乗らせぬし、給料もシカゴ時代より低いぞ」

ヨシの奮闘が始まった。帳面つけが遅れに遅れるなかで、彼は、売掛金だけはなんとかアッブツーデートに保とうとした。ルート1・9を通るドライバーは、夜中の一時、二時にも、ヨシのフォルクスワーゲンを会社の駐車場に見た。

二カ月たった頃、バルは、ヨシの働きに痛く感心、クレジットマネジャーに任命して、大幅な昇給を行なうよう提案してきた。

「アメリカに来て十二年間、随分いろんなことをやりましたが、こういうチャンとした会社のマネジャーになったのは初めてなんです。女房も大よろこびです」と語ったヨシの幸福そうな顔を、今も忘れない。

だが、こうして部品会社から東部の新会社への移動には生き延び、さらにマネジャー昇進と順調に運んできたヨシの運命も、やがて曲がり角を迎えることになった。ジムが管理部門の改革に着手するに当たって私に聞いたことの一つは、「ヨシには特別な配慮が必要なのか。従業員の一人と考えていいのか。ラインから抜いて、サムのスタッフとして使う気はないか」だった。

「特別な配慮は必要ない。本人も、最初から納得している。それから私のスタッフとしては不適であり、使う気はない」

「聞いてくれ、サム。ヨシは、正直でまじめで本当にいい男だ。個人的には大好きだし、私の飲み友達の一人だ。だが、私が作ろうとしている管理部門で、クレジットマネジャーをやるのは無理だ。差し当たり、今の程度の販売規模なら、帳面がすっかり軌道に乗った現在、ジョンが直接クレジットも見れるし、これが最も効率的だと思う。そしてさらに販売規模が大きくなった場合には、専門のクレジットマネジャーが必要となるが、これは、専門家としての知識・経験を必要とし、ヨシでは勤まらない。はっきり言って、ヨシのクレジットマネジャーというのは、バルのだらしない帳面つけを個人的犠牲でカバーしていたわけで、システムが出来上がった今日では、もう意味をなさないんだ。残る道は、ヨシを学校に派遣して、クレジットの専門家に育てることだが、これには数ヵ月の時間とかなりの経費が必要で、ビジネス以外の特別な配慮が必要な場合のみ、問題となろう」

そうこうするうち、西部との合併話が具体化してきた。クレジット部門は西に統一して、西のクレジットマネジャーがまとめるのが最も妥当と思われ、ヨシが生き延びる余地はますます小さくなった。

一夜、私は思い切って彼を呼んだ。

「ほかの従業員には絶対内証にしてほしいのだが、こういうわけで、今度東西合併ということになります。実は私は、それに先立って、七月には西へ移動するんです」

「それで、私の職はどうなるのでしょう」

「管理部門は、西の本社に統一する関係上、君の仕事はなくなります。西の方に適当な仕事はないかということで、いろいろ当たってみたんですが、どうもなさそうです。残念ですが、九月末で退職ということで、ほかの職をさがしてもらえませんか。一般従業員には二週間の予告しか与えぬところを、君にはこうやって六ヵ月前に言うことを、せめてもの好意と受け取ってもらえませんでしょうか」

「ありがとうございます。六ヵ月あれば、なんとでも身の振り方はつきます」

「シカゴ以来のいきさつもあるし、なんとかしてあげたかったのですが……」

「よくわかっています。私も、アメリカにとりつかれて渡米し、妻子もこちらででき、もう十三年近く日本に帰っていないんですが、カワサキに入るまでの十二年間私がやった仕事は、雑貨屋とか町工場とかのパートタイムみたいなヤツばっかりだったんです。『大学まで出ているのに』と思ったこともありました。だが、私たちの仲間は皆似たような境遇だったし、最近日本から来る商社や銀行の連中の派手さ加減には頭に来ることもありましたが、『ま、こんなもんだ』とやってきたんです。

カワサキのシカゴでは、随分働きました。今思えば雑務ばかりでしたが、なにしろそれまでがパートタイムみたいなことの連続だったもんですから、結構張り切れたんです。シカゴ店を閉鎖して、ニュージャージーに移すというのはショックでした。それを、皆さんの口ききで、こちらに来れるようになったんですが……」

「そこで私がゴタゴタ言ったわけですな」

「正直言いまして、『日本人のくせになんと冷たい』と思いました。あなたがいかに優秀でも、私みたいにもの馴れたのがついていなければアメリカ人にだまされる、とも思いました」

「なるほど」

「まったくいい経験になりましたねえ。アメリカに来て一年かそこらのあなたが、アメリカ流にビジネスをやっている。スキップやバルは、アメリカ人として決して一流ではないし、個人的には問題大ありでしたが、それでも、ビジネスについてはひとつの考えを持っていたし、ノウハウもしっかりしていました。それに引きかえ、私ときたら、頑張りだけでなんとかつないではきたものの、女の子なみのノウハウしかないんですからね。大学ったって柔道やりに行ったみたいなもんだし、アメリカが好きでやって来て、アメリカで生活はしてきたけれども、仕事らしい仕事はやってないんですからね。変な話だけど、日本企業たるカワサキで、初めてアメリカンビジネスに接したっていうわけですな」

「なるほど」

「そして、自分の限界もわかったんです。いずれは、こうなるものと覚悟していました。私ももうすぐ四十歳。今からジムやジョンのようなアメリカンビジネスのプロにはなれませんや。さればといって、また雑貨屋の帳面つけや日本企業の雑用やるのもいやだし……。ま、ゆっくり考えますけど、私が人並み以上にできるのは、柔道しかないんだから、こいつに徹底することになるでしょう」

一年ほど後、私はその後初めてニュージャージーに立ち寄った。夜、モーテルで電話帳を見ると、以前と同じ住所にリストされており、電話すると、飛んで来てくれた。

「ええ、ニューヨークで友人たちと道場やってます。それだけじゃ時間が余ってしようがないんで、パートタイムもやってます。これに女房の稼ぎを加えるといい金になるんですよ、結構。まあ、今夜は私に払わして下さい」

「カワサキのイザコザに巻き込まれたばっかりに、あなたの一家は長年住みなれたシカゴを捨て、こんな所でおっぼり出されたわけですなあ」

「結果的にはその方がよかったんです。なんといっても、ニューヨークの方が日本人は多いし、柔道人口も多いし、私たちには住みやすい。女房もよろこんでいます」

その晩、私はあんまりしゃべらず、彼とウィスキーのグラスを重ねた。彼の受け入れに反対したのも、彼をバルの手に委ねたのも、そして結局は彼をクビにしてしまったのも、私なりに信念をもって行なったことだった。われわれの会社をアメリカンビジネスたらしめんと指向する以上、私が彼を商社における二世社員のごとき雑役夫として使うことは許されないし、日本人なるが故に、機能はないけれども組織内に置いておくということもできなかった。もう一度同じ問題を出されても、私としては同じ解きようしかない。

「だが、それにしてもなにか悪かったなあ」という思いに迫られ、彼の柔道話を聞きながらウイスキーをあおっては、私としては珍しく重い酔い心地に沈んだものだった。(続く)