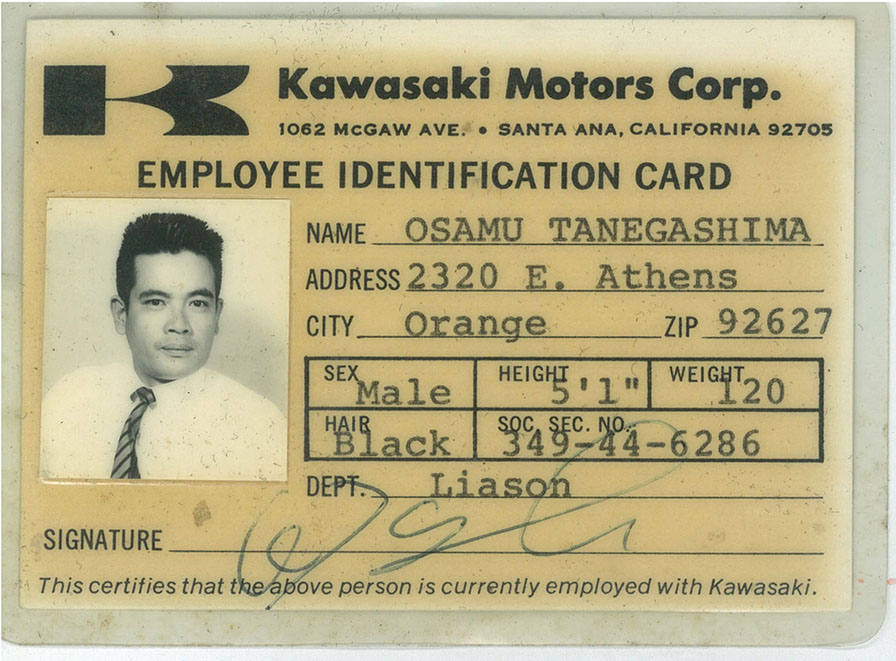

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

女房のめし代も会社持ち?

数多いモーターサイクル業界からの候補者をひとわたり面接し終わって、「どれがいい」とアランが聞いた。

「ダンが、とび抜けていると思うな」

「ほほう、君たちへの第一印象は、一番悪いと思っていたんだが……」

ダンは、ジャック・チームの一員として、ホンダ、スズキと歩き、現にスズキのセールスマンであった。

採用と決まってから、アランが言った。

「ダンが言ってたぜ。『やれやれ、またLittle Bastardとのゴタゴタか。モーターサイクル好きで、モーターサイクル業界で食う限り、仕方ないけどなあ』ってね」

Little Bastard とは、「小さな阿呆」──つまり日本人をさす。

「ジャック一派には、どうも日本人コンプレックスが強いな」

「ダンもかなりの重症だ」

アランはニヤリと笑い、片目をつぶって言った。

「サム、君の問題だし仕事だね」

私は、ダンのぶっきら棒で不愛想な、昔の日本の農夫を思わせるような面構えが気に入っていた。こいつなら納得させられるし、納得させないことには仕事にならなかった。ダンの出社第一日に、早くも問題をぶっつけてみた。

「日本人をどう思う?」

「はっきり言って、嫌いだ」

「嫌いって、ホンダでもスズキでも一緒に仕事してきたんだろう??」

「一緒にいたけど、一緒に仕事したとは思わん」

「それはまたなぜだい」

「サム、仕事ってのは戦いだ。販売は特にそうだ。だけど、日本人は戦わない。私たちの仲間では、よく言ったぜ。『日本人は、三つの英語しか知らん。アイ・ドント・ノー/メイビー/アイ・ホープ・ソーだ』この三つをかわるがわるしゃべって、ヘラヘラ笑ってるだけだ。これでは議論にも戦いにも仕事にもならん。だから、一緒にいたけれども、一緒に仕事したとは思わんのだ。ところで、私は家族もなく、酒も飲まず、仕事だけの男だから、こんな日本人は大嫌いなのさ。日本の会社で、もう五年も働いていて、妙な話さね」

「私は、三つよりも沢山の英語を知っているつもりだ」

「イエスとノーってのを知ってるかい。これをはっきりするのがビジネスの第一歩なんだが、日本人のボキャブラリーにはないようだな」

「よく知ってる。それに私は、議論と戦いが大好きだ」

「アイ・ホープ・ソーだな」

ダンは、まずアランと私が組んだ年次販売計画を吟味し、若干の修正を要求した。これは、どんなに言ってもスキップがやらなかったことの一つで、「これだけでも進歩だわい」と思った。

次にセールスマンを歴訪して、駄目と思われるヤツは容赦なくクビ切り、入れ替えを行なっていった。チャック・ラーセンなどという、その後のカワサキの中心人物になる若者も、この段階でニューヨーク地域のセールスマンとして登場したのだった。

これだけのことを片づけて、さて事務所に坐ったダンは、私とジムに対して、猛烈な戦いを開始した。

私とは、販売方針、販売計画、仕入計画、販売店設置計画に関することが主であった。最初のいきさつもあるので、私は徹底して議論し、イエス、ノーをその場で明確にさせるべく努めた。

ダンが始めようとしていることの一つは、旧東部代理店以来のいい加減な販売店をクビ切り、主要市場にカワサキ専門店を育て上げようというもので、これには私も大賛成であった。取れるだけの売掛債権を取りつくした旧東部代理店は、もう積極的には反対しなかった。これが、本格的なカワサキ専門店設立運動の始まりである。

ダンのジムとの戦いは、さらに激しかった。そもそもジムを起用したねらいが管理部門の強化だったのであり、加えてジムは、それまでの記録を調べて「スキップ以下、モーターサイクルセールスマンという連中は、管理的には全くゼロだ」と痛感しており、ビジネスらしい展開、販売活動のかなりの部分を自分の支配下におくべきである、とひそかにたくらんでいる節が見受けられた。

対するダンは、こと販売に関する限り、ジムの指図は一切受けぬという態度であり、またダンは、スキップと違って管理的な面も得意で、この面でのジムの助けもいらない、と明言した。販売会社であってみれば、すべての活動は多少とも販売とかかわりを持つわけで、ダンージム論争は、毎日巻き起こり、とどの詰まりは私が行司役に引っ張り出され、その軍配で決着がつく、という有様であった。

これは、健康な論争であった。ダンは、ジムの管理能力に一目置いたし、ジムは、モーターサイクル販売に口を出す能力がないことを、自覚していった。日本人のそれのように感情的なしこりを残すこともなく、その都度メモランダムを交換し合って判例としての積み重ねを行なっていくため、一ヵ月も経つともう議論が種切れになり、三月からのシーズン開始に向かって、会社全体が極めてスムーズに回転するようになった。

ダンは、四十歳にもなるのに独身で、そのくせ子供が大好きであり、「日本人嫌い」を公言しながら、日本料理を好んだ。私の家に招くと、大よろこびで飯を食い、子供たちと遊んだ。

「ほかの会社では、日本人の家に招かれたことなんて、一度もなかったなあ」と述懐し、気が向くと、ノースダコタ州の片田舎の貧しい農家に育った少年時代や、工場で働きながら苦学した青年時代のこと、NSUレーシングチームのメカニックとして、モーターサイクル人生の第一歩を踏み出した頃のこと、など話してくれた。

ある時、「招待されてばっかりで申しわけない。一晩、私に典型的な米国料理をおごらせろ」と言うので、日を決めたら、この忙しいダンおじさんが、定刻七時に、大小さまざまの袋や包みを抱えて、サンタクロースよろしくわが家に現われた。

「さあ、食べてくれ。TAKE OUT FOODS(持ち出し食料)の勢揃いだ。まずスープ、フライドチキン、お次は豆を煮たもの、ハンバーガー、最後のデザートはアイスクリームだ」

子供たちは大よろこび。私たちも、これだけ並べられると、改めて米国のTAKE OUT FOODS産業の巨大さに、目をむいたものだった。

彼は、後には大の日本びいきになり、「日本人と結婚する」と騒ぎ回って、見合いを二回やったりするのだが、この頃はまだそんな気配は見せず、いいオッサンにはちがいないが、あるいはホモでは? など勘ぐって、一緒に出張の際などは、ひそかに警戒したものだ。田舎育ちの力自慢、なにかというとフォルクスワーゲンの後バンパーを胸の辺りまで持ち上げて悦に入る男だけに、こんなのに押さえ込まれた日には、どうにもならないのである。

ジムとは、日曜日、よくゴルフをやった。

「夫妻同士で晩飯を食おう」という彼の誘いで、一夜、近くの中華料理店を楽しんだ。

「私が誘ったのだから、私が払う」と彼が頑張るままにご馳走になっておいたのはいいのだが、その週の彼の経費立て替え分請求書に、中華料理店の領収書と、その間彼らの子供の面倒を見ていたベビーシッターの領収書までついてきたのには仰天した。

「ジム、この前の中華料理は家族同士の親睦なのであって、会社には関係ないぜ」

「なにをいうかね、サム」と、ジムのほうも、両手を広げた例のおけらスタイルで、びっくりしてみせた。

「企業のトップエグゼクティブが、夫婦ぐるみで理解し合い、親しくなるのは、立派なビジネスで、これを会社経費で処理するのは当然のことなのだ。こうやって会社経費で楽しめることも前提にして、私たちの給料は決まっているんだし、利益を出して税金で持っていかれるよりは、経費で落とした方が得なんだ」

議論としては、ややこしいことになりそうだった。かような点に関する米国企業の慣行に、まだ理解が行き届いていないし、それにこれを認めるのなら、この前のダンのハンバーガーやアイスクリームについても、領収書を求めねばならないことになる。

「ジム、この点に関する米国企業のやり方については、私自身勉強して、早急にウチの方針を出す。この前の晩については、私が払おう」

企業も個人も、「税金を払いたくない」という観念は、米国でも徹底しており、このためマネジャー以上に関しては、かなりの経費許容額を認めているのは事実で、ジムの言うのも、米国企業では普通のことなのであった。

ただ、大赤字を出している新会社に、女房との飯代まで出さすというのは、どうも気が進まず、他社にくらべればかなりケチな方針を、遅ればせながら出したことであった。

彼は、毎日帰りがけに、ホリデイ・モーテルのバーでの「一杯」を提唱し、根が嫌いでない私は、ついそれに応ずることが多かった。彼は、世間師らしく、徹底的に私に取り込もうとし、私と過ごす時間の多さを、他の従業員、特にダンに誇示する様子があった。家族なく、ゴルフなどやらず、酒にも興味なしというダンは、これを冷ややかに見ていた。

レース監督敗北の記

三月になると、またデイトナである。二五〇CCで、二度目の参加。ライダーは、いまは退社したスキップの段取りにより、カリフォルニア州のベテラン、ラルフ・ホワイトと、エキスパートに上がったばかりの新人ウォルト・フルトン・ジュニアの二名に決まっていた。

わが生涯の最大愚行の一つは、私がデイトナ監督を引き受けたことである。

初年度である一九六七年の敗因は、「レーシングチームとしての組織がなく、しかも興奮の余り、仕事の分担がメチャメチャだった」ということになっていた。工場からわざわざやって来た技術部長が、部品と情報を求めて殺到する個人参加ライダーの相手をしている横では、技術知識において私あたりと大差ない中西部代理店のデーブ社長が、ファクトリーマシンをいじくり回していたという。

組織化となれば私の縄張りだ。「レーシングマネジャー」というのは、モーターサイクル気違いとして、一度はやってみたい仕事でもある。

「サム、やるか」

「やってもいいぜ」

といったやりとりの末、ヒョータンから駒のあんばいで、とうとう私はデイトナ監督に就任した。

私は、自分自身の能力を考えて、自分の仕事の焦点を絞った。「各人が持てる力を最大限に発揮し、その力が全体として効率よく組織されるよう段取りすること」である。なにしろレーシングマシンに関する専門知識はゼロだし、レース好きではあっても、レースの駆け引きを指図する能力もないわけだから、なんとも頼りない「監督」ではあった。

昨年のデイトナでは、東部代理店のパートが空港まで迎えに来てくれ、彼の車でモーテルに送り込まれたのだが、今年は一人で、予約済みのレンタカーを借り、直接レース場に行った。

この辺にも、二年間の米国生活の馴れが現われていた。

レーシングチームは、レース場内のパドックで、マシン整備をやっていた。工場から二名の技術者が来ており、米国のメカニックと一緒に働いているのだが、言語障害もあって、平行線上を歩んでいる感じであった。

私の監督業務は、その夜ミーティングを開くことから始まった。米国人メカニックに、マシンについての質問事項を全部出させ、技術者に答えさせた。私自身、大嫌いな通訳も多少やった。仕事の分担を再確認し、毎晩、寝る前に、ミーティングを開くことを決めた。

哀れをとどめたのはフレッドである。

彼は、もともとヤマハのパーツマネジャーだったのだが、やめてブラブラしているところをスキップが声をかけ、イースタンカワサキのバーツマネジャーに就任していた。私は、デイトナチームのメンバー発表に当たって、「一般のお客への部品販売及び情報提供」の責任者として、彼を加えた。

発表と同時に、全メンバーにメモランダムを出したが、その中には「デイトナに家族を連れて行くことは禁止する」の一項を入れておいた。デイトナは戦いの場であって、そこで嫁さんなどとデレデレされたらかなわんし、いわんやその泊り賃や飲み食い賃を会社につけられるのはまっ平だ、という理由である。

フレッドが飛んで来た。

「デイトナチームに入れてくれてありがとう。あの仕事なら、オレは米国一だ」

「頼むぜ」

「だが、家族を連れて行けないのは困る」

「これは会社のポリシーだ」

「聞いてくれ、サム。オレは、ヤマハチームで、毎年デイトナに行っていた。もちろん妻と一緒だ。去年はゴタゴタして行けなかったが、今年は、カワサキチームとして当然行けるということで、妻は随分前から、古い友達に、『今年はデイトナで会いましょう』と、電話したりカードを送ったりしているんだ。もし置いてけぼりを食わしたら、オレは離婚される」

彼は恐妻家として有名であった。

「気の毒だがなんともならんなあ」

「サム、君は米国人の習慣を知らんのだ」

確かに、出張するのも夫婦づれというこの国では、私の言うことに若干の無理もあった。デイトナは米国のモーターサイクル屋の春祭りであり、全米から年一回、モーターサイクル屋が集まって来て旧交を温め合う場でもあるから、その味を知っている嫁さんが行きたがるのは当然であった。だが、われわれの会社は大赤字を出しているのであり、デイトナ予算もチームも本当に必要最小限に絞っているのだ……というのが私の気持であった。

指示通り、私より二日遅れてデイトナ入りしたフレッドは、私の顔を見るなり言った。

「サム、離婚されたぜ」

とりあえずバーに引っ張り込んで、話を聞いた。

「妻はカンカンだった。君をつかまえようと、方々電話していたがつかまらず、とうとうボスに電話でかみついたらしい。結局、昨夜、娘を連れ、金目のものを全部持って、ロサンゼルスに帰った。離婚手続きはこれからだが、ロサンゼルスの家を取られるのは間違いあるまい。やっと借金を払い切ったばかりのいい家だったんだが……」

ビールをなめながら、茫然と戸外のフロリダの太陽を眺めているフレッドは、気の毒な反面、こっけいでもあった。

「なるほど。米国ではこんなことで、子までつくった夫婦が離婚するのか。それにしても、ここまで騒ぎのタネになるとは、デイトナは大したもんだな」

数日経つと、フレッドはむしろ陽気になり、その辺の女の子とふざけたりしていた。「あの嫁さんを家一軒でお払い箱とは、うまくやりやがった」というのが、大方の声であった。

ノービス(最初心者)クラス、ジュニアクラスのレースの合い間を見ての練習、マシンの整備・調整、それにかなりウソもまじった他社情報の収集を続けているうちに、レース特有の興奮と緊張感が盛り上がっていった。練習のタイムから見ても、ヤマハ、特にそのエースたるギャリー・ニクソンにはまず勝てないことが明白となったが、そこはレースであって、ギャリーとて転ぶやもしれず、私はフレッドに命じて、優勝祝賀パーティ会場の予約までしておいた。

レース当日は、ウォルト、ラルフのほか、ジーン・ロメロに予備のマシンを貸した。その後一九七四年のオンタリオ、一九七五年のデイトナと米国の二大ロードレースに連勝する彼も、一九六八年当時には、マシンなしでウロウロしていたのである。

結果は悲惨なものだった。ウォルトとジーンは早々に転び、ラルフは完走を目指してまん中あたりを走っていたが、マシンがこわれてリタイア。またしても、「ヤマハ」「ヤマハ」の大行列であった。レースというものは、長年月にわたる地道な積み重ねの勝負で、レース場に臨んでからの組織化ぐらいでどうなるものでもないことを教訓に、トンマな敗軍の将はデイトナを去ったのだが、思えばこの時以来の積み重ねが、一九七三年、一九七四年、七五〇CCクラスにおけるカワサキの圧勝につながっていくのである。

ヤマハの「へんな車」

四月、ロサンゼルスで、サイクル・ワールド誌主催のモーターサイクル・ショーを見た。ヤマハの「ヘンな車」が話題を呼んでいた。DT1・二五〇CC──砂漠や森、山を楽に走れるよう、モトクロスレーサー的な配慮を車体各部に加え、そのくせ町中も走れるよう、ヘッドライトなども装着してあった。

「これだった」目もくらむほどのショックだった。

販売店と将来のクルマの話をするたびに、カリフォルニアでもニューヨークでも、「砂漠や森や山で楽しく遊べる車。といっても、欧州のモトクロサーほど特殊化されず、素人に扱いやすい車。そして、そのまま町を走れる車」というアイディアが聞かれ、私の頭のどこかに引っかかっていた。

私たちは、既存の車をチョッピリ手直しして、それらしい車として売ってはいたが、その砂漠や森、山での性能には、お客も私たちも全然不満であった。セールスの連中がうるさく言うままに、日本でのファクトリー・モトクロサーを市販してみたが、米国でのダートレースには不向きだし、素人のお遊び用には扱いにくいし、私たち自身の情報・部品供給体制もなっていないというわけで、さんざんの体たらくであった。私たちは、ヤブのあちこちをめくらめっぼう叩き回っていたようなものであった。

「なるほど、これだったのだ」

私は、まる一日をDT1と過ごした。隅から隅までなめ回すように眺め、ヤマハの説明要員と話し、集まって来るお客の言葉に耳を傾けた。

これがお客のひそかな願いをまとめたものである以上、大きな市場を創造していくことは疑いない、と思われた。デイトナで惨敗した以上の、絶望的な敗北感であった。これは情報収集力、分析力、企画力の差であり、この差を縮めるには市場の中、すなわち米国に、製品企画の機能を確立することが先決、と思われた。

市場規模がグングン拡大していくモーターサイクル業界にあっては、製品企画力の差がそのまま市場占拠率の差となってはね返るのであり、この面の戦いこそ、最も厳しいものなのである。にもかかわらず、当時のカワサキにあっては、製品企画に関して意見を述べる者は多いが、それをまとめるのは日本の工場の技術部しかないのであった。

DT1に関する一般の評価はさまざまであった。アランなども、「あんな車、限られた物好きしか買わないんじゃないか」と言っていた。ヤマハ自身、「米国側の言うとおりともかく作ってはみたが……」ということで、その生産販売計画は極めて控え目だ、とのうわさがあった。

だが、実際には、このDT1が、いわゆるオフロードマーケットを創造してモーターサイクル浮上の引き金となり、ヤマハが、スズキを抜き去ってホンダに急迫するきっかけになったのであった。

さらにヤマハのスゴ味は、DT1成功とみるや、九○CC、一二五CC、一七五CC、三五○CCと、DT1の姉妹車をズラリ勢揃いさせ、オフロードのお客はヤマハだけですべて引き受ける体制を、一年足らずで作り上げた点にある。

私は、製品企画機能確立の必要性をますます痛感すると同時に、私自身、その分野で一働きしたい気持を強めたのであった。(続く)