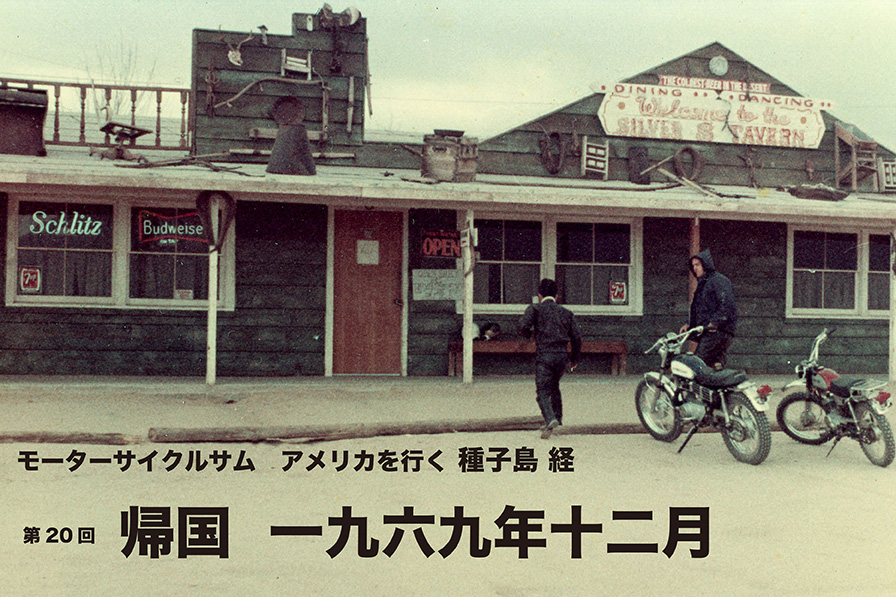

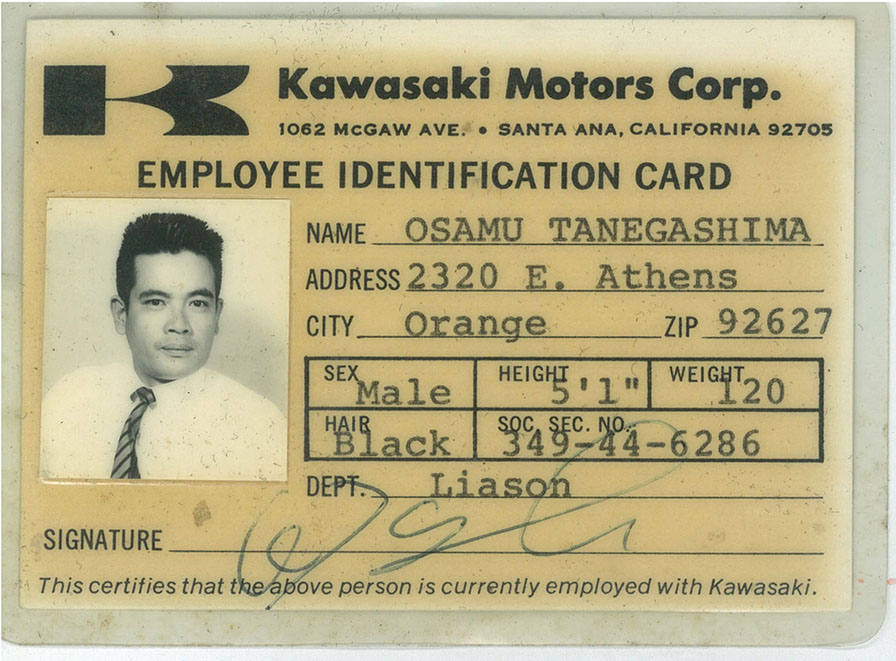

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

初めての家族旅行

一九六八年七月に西に帰ってから、一九六九年十二月、帰国するまでの一年半は、モーターサイクル屋として最も充実した日々であった。

希望どおり、製品企画に専念できた。末端顧客に対するアンケート、主要販売店との面接、お客がモーターサイクルを使っている場で自分も乗ってみること、などを通じて、各機種の用途を明らかにし、それに基づいてモーターサイクルの商品分類を行なった。九○○CC四気筒Z1を含めた、新機種に関するアイディアもまとめた。これらの新機種は、後にカワサキが、米国市場でヤマハをも追い抜く原動力となっていくのである。

一九六八年十月、女の子が生まれた。日本と米国との二重国籍者である。

上の二人の子も、すっかりアメリカっ子になり、こちらが日本語で話しかけても、英語でしか答えない。

一九六九年一月末、老父の手紙は、母が、ガンのため四月までもつまい、ということを伝えてきた。ボスは、ただちに「必要期間、日本への出張を命ず」というメモをくれた。

日本へ発つ日、ボスは私を昼食に誘った。生ビールのジョッキを持ったまま、「仕事のことは心配するな。ゆっくりやってこい。そうか、もう三年になるか。一度も日本に帰していなかったなあ。苦労させたなあ」と、涙をポロポロこぼしてくれた。仕事にかけては鬼のように厳しく非情なボスの涙であった。

母の容態は素人目にも絶望的であり、それ以上に、強気をもって鳴らしていた父の弱りようが目立った。私は、万が一の場合の段取りを済ませ、「落ち着いたら、ゆっくりアメリカに遊びに来いよ」と父を激励して、米国へ戻った。だが、結果的には、母は生きながらえ、父の方が先に参ることになるのである。

一九六九年夏、家族とグランドキャニオンを見た。

子供たちの米国化が進むにつれて、「なぜわが家だけバケーションに行かないのか」という突き上げが激しくなったためである。事実、夏休みに入ると、遊び回っている子供グループのうち何人かは必ず数週間、バケーションのために抜けており、いつも相手変われど主変わらず活動しているのは、うちの子だけのようであった。

かくて、小さなムスタングに家族五人乗り込んでのグランドキャニオン、ラスベガス旅行となったのだが、グランドキャニオンの圧倒的なスケールには兜を脱いだ。私は、アランなどにお国自慢しては、「一度、阿蘇山を見せたいものだ」などと言っていたのだが、全くお恥ずかしい限りであった。

酒が飲めるようになった英語

ところで、製品企画業務に打ち込んでいった当然の帰結が帰国であった。開発部門が日本にある以上、私が米国でワフワフ言い、日本の彼らに「やらせる」ことには限界があり、いつも靴の裏から足をかく思いがあった。グランドキャニオンから帰って間もなく、私はボスに帰国 を願い出た。

曲折はあったが、これはボスの認めるところとなった。

アランは、私の帰国をひとしきり嘆いた後、「君はカワサキの歴史を作ってきた。君の帰国も、カワサキにとっては歴史的な出来事だ。どんなパーティがいい? お望みどおりにするぜ」

「じゃあ、カリフォルニアの販売店を呼んでくれ。私のアメリカンビジネスは、彼らを訪問することで始まり、彼らと将来のモーターサイクルについて語り合い考え合うことで終わろうとしている。ギリシャ神話のヘラクレスが、大地を母とする巨人と格闘する話を知ってるね。巨人は、ぶっ倒されるたびごとに、母なる大地から新しい力を得て起き上がってくる。だからヘラクレスは、とうとう巨人を吊り上げ、大地から離しておいて、絞め殺したんだ。私にとって販売店は、この巨人に対する『母なる大地』みたいなものだ。これから離れることだけが米国を去るに当たっての気がかりなんだ」

十二月初旬のある夜、アラン宅に、親愛なる販売店諸君が集まってくれた。

トムは、わざわざベーカースフィールドからやって来た。全米で一〜二を争うホンダ店であり、やがて砂漠でモーターサイクルに乗っていて心臓麻痺のために頓死するノーム・リーブスも来た。

ヤマハとBSAでは全米一のエド・シャイドナーも来た。彼らより遙かに古い経歴を持ち、われわれがガーデナで開店した際、いろいろ助けてくれたのだが、が、もうひとつ商売気がなく、最近では毎年の販売店契約更改のたびごとに、「ロングビーチにいながら、こんな台数しか売らないんではクビだぞ」と、うちのセールスマンにおどかされている「ロングビーチ・トライアンフ」のノーム・リーも来た。

これら十人ほどの販売店との思い出話、モーターサイクル談義は尽きることなく、まことに愉快な酔い心地であった。

あちこちの家からサヨナラパーティに呼ばれ、米国で最後のクリスマスを済ませ、年末も押し詰まってから、私たち一家はロサンゼルス発の日航機に乗り込んだ。四年前に来た時は一人ぼっちだった。言葉もわからず、ビジネスに関する見通しも漠たるもので、「ともかく飛んで来た」という感じであった。

帰りは、子供も一人ふえている。米国には、われわれ自身の販売店が千近くあり、見通しや戦略もかなり明確になりつつある。帰国してからの年功序列が根強い工場内での活動に、一抹の不安がないでもなかったが、米国にいた時と同じ程度に働いて、それでもモノにならぬビジネスがあろうとは思われず、このしたたかな自信こそ、フロンティアで頑張り抜いた男の特権であった。

子供たちは、英語でワイワイやっている。「日本に帰ってしばらくは、彼らも大変だな」と思った。

飛行機は水平飛行に移った。待ちかねて通路に飛び出そうとする五歳の息子を英語でどなりつけておいて、さて、おもむろに酒を注文した。家族にかこまれて、来し方行く末を考えながゆっくり飲みたい気持だった。(完)

あとがき

一九七五年は、私の一生の中で、最も特異な年として、記憶されるであろう。

正月早々の父の急死、それに伴う事後処理のため、最初は飛行機で、三月以降は開通したばかりの新幹線で、明石の自宅と郷里の熊本とを、ひんぱんに往復した。

仕事の面でも、真っ暗な一年であった。海外屋としての仕事を整理し、ぜひとも実現したい抱負を持って、一月一日付けで工場企画部門に転籍したのであったが、オイルショックによるモーターサイクル市場──特に米国のそれの落ち込みは止まるところを知らず、私たちのモーターサイクル部門の採算は未會有の悪化を示し、しかも将来の回復の見通しも、確たるものは持ち得ない状態にあった。このような状況下では、事業の大幅な伸長を前提とした私の「抱負」など、相手にされようはずもなく、さりとて、いまさら地道な工場勤務をやる気もない私は、会社の中で、完全に宙に浮いた格好になってしまった。仕事がないものだから、毎朝七時十五分に家を出て、夜六時前には帰るのを、月曜から金曜まで繰り返すという、会社生活のごく初期以来、絶えてなかった規則正しい毎日となった。

これは、自宅では晩飯の時に好きなだけ酒をくらってすぐ寝てしまう習慣の私にとっては、毎朝五時から新聞が来る六時までと、土曜、日曜とを自分の好きなように使えるということであった。私は、この時間を、少年時代からの夢の一つである「本を書く」ことに当てることに決めた。

かくて、父の死の直後から取りかかって、その相続手続きが済んだ七月末、第一稿を終わった。会社における親友である井川清次君に商品価値の判断を乞うたところ、折よく同君の家に泊っていた岡部崇明東京地裁判事ともども読んで下さり、「不必要にガラの悪い表現を直せば、売り物になるだろう」とのことであった。

これに力を得て、第二稿にかかった。九月から十月にかけての、同年唯一の欧米出張の際は、第一稿と原稿用紙だけは持ち回ったものの、全然進まず、結局、帰国して「規則正しい毎日」に帰ってから再開、師走も押し詰まって、やっと脱稿した。

脱稿してみて、改めてその処理に困り、大学時代の級友、西尾幹二君が文学方面でいろいろ評論を書いているのを思い出し、同君宅に、衝動的に電話した次第であった。以後、同君の骨折りによってなんとか出版までこぎつけたわけであり、西尾君に対しては、感謝の言葉を知らない。

本のテーマとして、米国の四年間を選んだ理由は二つある。

第一に、これは、私のビジネスキャリアの中でも、最も充実し切った、面白い、人にも語りたい話だからであり、第二に、帰国直後、米国の連中にすすめられて、同じ話を英語で簡単にまとめたことがあるため、事実関係の整理ができていて、語りやすい話だったからである。

最後に、「執筆意図」のごときものを、つけ加えるべきであろうか。

第一に、「オレは一体、なにをして来たんだ」ということを、はっきりしたかった。私も、もう四十歳。そのうち、最近十年間、三十歳からこっちという、最も力に恵まれた時期を、「モーターサイクル、モーターサイクル」で過ごしてきた。自分の楽しみがあるわけでなく、家族の面倒もロクに見ず、時差の波の中でアップアップやりながら、忙しく飛び回ってきた。

その結果はどうだ。血圧が高くなり、ちっぽけな建て売り住宅をなんとか自分のものにし、健康な三人の子供が知らぬ間にどんどん大きくなっているというだけで、一円の銀行預金があるわけでもなく、年功序列の中では、会社への貢献度に見合うだけの扱いを受ける見込みは今後とも乏しく、それどころか、オイルショックの余波の中で宙に浮かされている。「オレは一体なにをして来たんだ。今後、どうすべきなんだ」ということを明確にする一助にしたかった。

第二に、子供たちに、父のやっていることの一端を、理解させたかった。この十年間というのは、彼らにとって、人間形成の時期であり、父を、最も必要とする時期であった。

しかるに、このトンチキオヤジは、本文にあるごとく、渡米後一年半、彼らを妻の実家に寄宿せしめ、彼らを米国に呼んで後も、めったに家に寄りつかず、帰国後も、毎年半分以上を海外で過ごし、たまに家にいる時は、疲れ切ってひたすら不機嫌である。上の娘が、「うちのババは、どうしてこう出張ばかりなのでしょう」という作文を書いたことがあるが、家にいない時の父が、決して遊び歩いているわけではなく、父なりに精一杯に生きていること を知ってほしかった。

第三に、こういう話は、できることならみんなに読んでもらいたかった。

米国でのカワサキモーターサイクルは、一九七五年通算で、占拠率一七%強、ホンダに次いで二位になった。十年前の二%弱、日本三社のみでなく欧米各社の後塵をも拝して第七位であったことを思えば、うまく行っていると言ってよろしかろう。

だが、かような占拠率などの数値は、単なる結果に過ぎないのであって、私が本当に知ってもらいたいのは、その原因──すなわち日本生まれの企業を米国企業化すること、マーケット第一主義を貫くことを二大方針に、「ボス」以下が積み重ねてきた血みどろの努力なのである。この間、占拠率も上がったが、それ以上に、米国カワサキ側の経営理念、組織、運営の国際化、レベルアップがあったのである。

しかるに、日本企業一般としては、われわれの十年前と同じようなプリミティブなやり方で進出を図ったり、現地での歴史は長いのに、われわれの「シカゴ時代」のレベルから脱していない例が、むしろ多数を占めるようである。東南アジアでのエコノミック・アニマル騒ぎや、商社が米国で米国人の従業員に「米国人を不利に扱い過ぎる」ということで訴訟される、などの例は、むしろ氷山の一角ではなかろうか。

われわれ現地の鉄火場で身体を張り続けている者としては、「みんながみんな、そんな問題を起こしてるわけじゃないぞ」と訴えたいし、今から海外進出する企業や、海外でもっとうまくやりたい企業は、われわれの経験から取りうるものがあれば、どんどん取ってほしいのである。

ただ、海外の第一線で働いている人々には「本を書く」時間などないのが通例で、私自身も、一九七五年という奇妙な真空地帯がなかったならば、まず一生、やらなかったであろう。その意味では、本文が、海外の第一線で働いておられる方々を、いささかでも正しく代弁していれば、幸いである。

末筆になったが、岩城良三川崎重工業顧問のことに言及しておきたい。

本文の対象時期、同氏はカワサキモーターサイクル事業の総帥であられると同時に、われわれの米国法人の社長をも兼ねられ、その事業の伸長は、同氏の強烈なリーダーシップに負うところ大であった。しかし、本文の中で、同氏を他の諸氏と同列に扱うことはむずかしいので、一切省略することとした。ここに、謝意を表したい。

一九七六年二月二十八日

カリフォルニア州サンタフェにて

<

[第19回|第20回|]