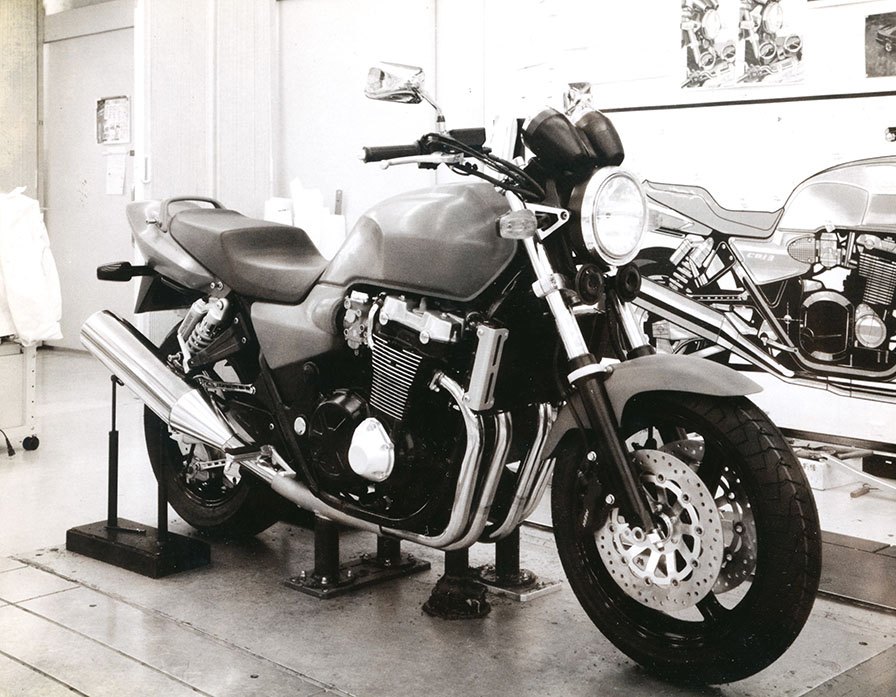

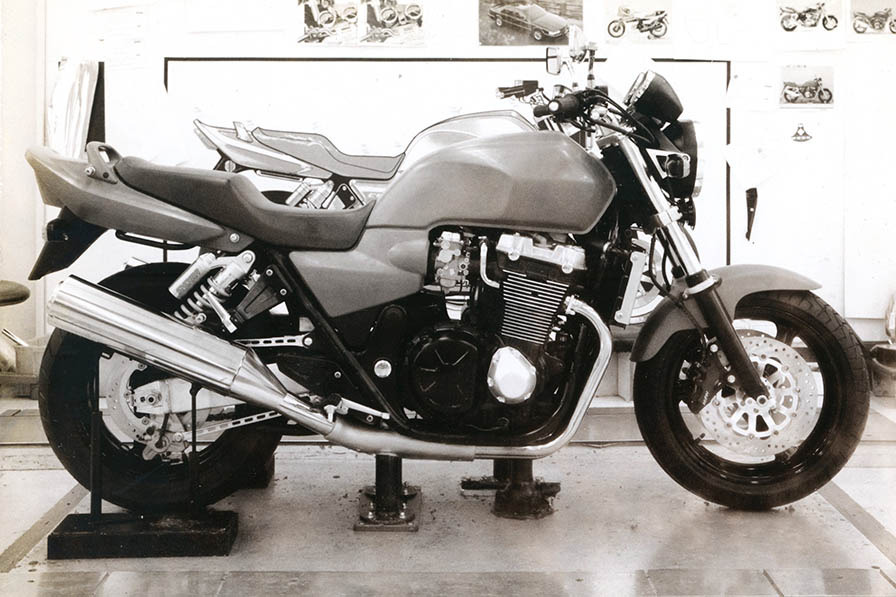

PROJECT BIG-1──CB1000 SUPER FOURが誕生した1992年。それから現行モデルまで三代30年にわたり続いてきたCB1000 SUPER FOUR / CB1300 SUPER FOUR / CB1300 SUPER BOl D’ORシリーズ。ホンダにとってかけがえのないスタンダードモデルでもあるCBシリーズだが、その運命は時代の潮流に飲み込まれ、忘れ去られようとしていた。

「俺たちが乗るバイクがないじゃん」──密やかに始まったプロジェクト。数値に表せない魅力をどう伝え、カタチにしてきたのか。張本人、その「俺たち」が語るセッションの第3回は「乗りやすさ」とは何か? を訊いてみよう。

※注──今回、プロジェクトBIG-1〜CBを見守り続けてきた、「俺たち」とは。

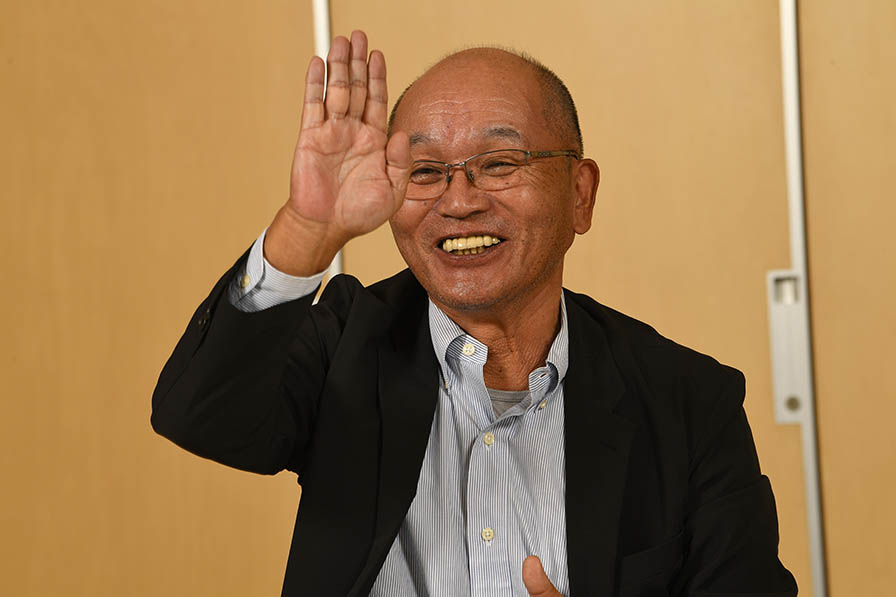

原 国隆 1992年発売初代CB1000SF 1998年発売CB1300SF 2003年発売CB1300SF 開発責任者

岸 敏秋 1992年発売初代 CB1000SF 2003年発売 CB1300SF デザイナー

工藤哲也 2005年発売 CB1300SF CB1300SB 完成車まとめ

原 国隆 1992年発売初代CB1000SF 1998年発売CB1300SF 2003年発売CB1300SF 開発責任者

岸 敏秋 1992年発売初代 CB1000SF 2003年発売 CB1300SF デザイナー

工藤哲也 2005年発売 CB1300SF CB1300SB 完成車まとめ

乗りやすさを求めて

CB1000 SUPER FOURは、1998年には次世代となるCB1300 SUPER FOURへ。さらに2003年、現行型とも言える三世代目へと進化したCB1300 SUPER FOURシリーズ。威風堂々、CB、ホンダ、ビッグネイキッド、その表現に用いられる言葉は多いが、立派さやセグメントの頂点だから、という理由だけで時空を易々と通り抜けられるほどユーザーの感性は緩くない。レプリカ時代を横目で見ながら走り出したCBはどのように成長し続けてきたのだろうか。

なによりも期待する乗りやすさと、大きさ、重さが邪魔にならない「一体感のある走り」があったからだと推察する。乗りやすさの表現はそれでも深く、簡単だとどこか退屈で長く愛せない気分が沸き立つし、「スキルがあれば」という前提条件が多いと、乗る度に自身の腕のなさを突きつけられるようで、心が萎縮してしまうことになりかねない。走る心をいかにして朗らかにしているのか。そんな部分も含めて話を聞いてみよう。

工藤哲也(以下、工藤):オートバイの運動性能って、フレームディメンジョンや重量だとかと言いますけど、結局エンジンなんです。スロットルを開けた時に思った通りに動く、それはトラクションしないと曲がらないわけですから。減速しているか、加速をしているかしないとバイクは曲がっていきません。アクセルが一定では定常円旋回しか出来ません。あとは重量が重くなってきたところを軽くする、イコール運動性能が上がる、ということですね。

二代目から三代目に変わるときに、一番やりたかったことは、ライダーそれぞれが起こしたアクションが走りにどう活きてくるのか、という部分です。例えばハングオンしたら、ライダーは速く走りたいんだよね、速いスピードで曲がりたいんだよね、と。リーンウイズなら普通にオンザレールでいきたいんだよね、と。ハンドルに入力したら、インに入りたいんだね、と。それが素直に出る車体、それが大事なんじゃないかと思っていました。

最初のBIG-1の「乗れるもんなら乗ってみろ」というのもそうだと思うんです。ライダーが乗れるアクションを起こして楽しむ。それを踏襲したのが1998年の1300です。そして1992年の初代CB1000SFを新たに見直したのが2003年〜2005年の1300だった。エンジンもフィンがなく、シリンダーが丸く見えるほど贅肉を削いてどこまで小さくできるのか。

CB1300 SUPER FOURが登場した1998年、二輪界はまさにビッグバイクブームに沸いていた。2年前の1996年から教習所で大型自動二輪の実地試験の免除ができるようになったからだ。

工藤:CB1300 SUPER FOURが登場した1998年に、教習所で大型自動二輪免許が取れるようになった。だからBIG-1の解釈も変化しました。よりビッグバイク感を演出した。それが熟成されてきて次の1300をどうするか、となって次の1300が2003年に出来上がり、さらに2005年に向けて進化をしていった。

1998年型の1300は初代の1000よりも台数的には売れています。免許制度の改定があったからというのもあります。波が来ていました。数が増えると次はどうする、というテーマが出てきて、運動性能だとか、大きいバイクなのに手のウチに入るようにしたいとかとなって次世代の1300が出来た、という流れです。

CB1300 SUPER FOURはビッグバイクの定番モデルとして成立。リアが2本のショックであるとか、ネイキッドであるとか、CB1000 SUPER FOURの開発とそれに至るまでに通過しなければならない「時代の流れ」というものは存在していない。すでにこのクラスの基準とも言える存在だった。その後の2008年以降、排出ガス規制が厳しくなるたびに消えてゆくライバル達の中で、大型、重量級ネイキッドモデルとして今日まで生き残っているのがCBだった。

それを栄枯盛衰と表現することも出来るが、CBが支持されるには理由がある。それは、その造り込みの良さだ。人間味をしっかり封入するというか──。その作業はどんなものだったのだろう。

工藤:実はCB1300 SUPER FOURを造り込むのに、プロトタイプで認定を取得し、ナンバーを受けて実際に公道を走り、想定した走りができているのか、というセッティングをしていました。

私がヨーロッパに赴任していた時ですが、ヨーロッパのメーカー全部が開発中に公道テストをしていて、実際に製品に乗ると良くできている。それで日本に戻ったタイミングでちょうど開発の悩みもあったようなので、公道テストの提案をしました。プロトで車検を取る。これには多くの苦労がありましたが、実際に公道の法規で許される中でセッティングを動かしていって詰めていきました。当時、栃木のテストコースでテストをして、ナンバー付なので、そのまま那須高原に走りに行ったりもしました。

海外からWEBニュースで飛び込むスパイフォトなど、カモフラージュを施した車両で実際に公道テストの最中に狙い撃ちされた写真がそれで、彼の地ではそれが当たり前。産業として自動車関連が強みを持ち続ける、国際商品としての良さを牽引し続ける、裾野の広い産業だけにこうした手法が採られるのだろう。世界的な二輪四輪メーカーが揃う日本ではそれが当たり前ではない、というのを聞きながら、一般道を模した部分も取り入れたテストコースと、一般道のリアルでは確かに違いがあるという部分は想像に難くない。

工藤:テストコースと公道。その違いって実はほんの少しなんです。1000クラスにとってアクセル開度は何所を走るにしても全開の4分の1以下から3分の1以下で充分です。公道を走っていて曲がり方が少し重たいね、と思った時を比べると、テストコースではアクセルが開いている。一般道でその領域で思い通りの走りが出来るかが重要です。そんな違いです。アクセルを開けるその開け口のところのセッティングは、公道テストのノウハウが生きていると思います。そこで決まっちゃいますよね、原さん。原さんの大嫌いなドンツキとかは。

原:昔のK0とか古いバイクは、その部分がものすごいダルで、ヌゥ〜と出て行く。当時はケーブル自体も悪かったから巻き取りの部分にも遊びがあって、ケーブルが伸びるみたいでイヤだったけど、逆にそれがドンツキを消していたのかもしれないよね。

工藤:幸いしたのは、CBの場合、スペック競争には走らなかったことで、エンジンの設定もそうした部分にフォーカスできた。例えばインテークポートも口径をけっこう弄っていたんです。馬力、馬力、馬力で考えたらポートはどんどん大きくなる。そうするとどういうことが起こるかっていうと、回転数の変化で流れる空気の変化が少ないんです。断面積が大きいから。ライダーは開けている、そうするとその先で馬力がボンと出てしまう。

それで1300では何をやったかと言うと、ポートを絞りました。絞ることで、回転数変化による空気の流れがスムーズに変化するように心がけましたね。

原:あの新しいエンジンになったCB1300 SUPER FOURで8耐に出たじゃん。あの時は馬力がいるから馬力を出せ、っていうことで155馬力まで上げた。つまりベースのポテンシャルとしてはそれくらいのものは持っている。最高回転数はそれほどあげてなくても。

工藤:最初から馬力競争になっていたらあのエンジン特性にはならなかった。

原:必要としなかったからね、馬力を。

パワー、性能を追求するとライダーからは次々と要望が上がってくる。旋回性を鋭く、サスペンションを高性能に、ブレーキの制動力をもっと強く、加速で負けたくない……。それを一言でいえばこうなる

原:その結果がレプリカの時代だよね。

工藤:120km/h程度で満足できる性能を持っているバイクじゃないとスタンダードにはなり得ない、という部分はあるのかもしれません。

原:でも開けたければ行けるしね。

工藤:120km/hまででいいんだけど、開けたらヒュッといけるじゃん。その点で1300という排気量のポテンシャル、トルクのポテンシャルがあってまったく問題なくいける。普段は120km/h以下の速度域で充分だよね、と楽しめる。CBの場合、クラス最高の、という性能が切り口ではないけれども。でも、BIG-1を受け入れてくれたお客さんには、バイクって数値の性能ではないよね、と受け入れてくれている。乗った人には伝わる性能です。逆に会社の中が難しかったですけど。

原:CB1000 SUPER FOURを評価者に伝える時、ハンドリング、装備、仕様にしても説明するのが難しかったよね。魅力が感覚的な部分になるから、定量的にできない話が多かった。

馬力、トルクという数値は定量的だけど、その時にどう感じたかとか、どんなハンドリングだとか、アレとコレを比較すると、数字的にコレがこうで販売上これだけ有利だ、という説明ではない。性能一辺倒にシフトしていた市場。それに呼応して出す商品はライバルに負けない物であること。それが至上命題だった時代だ。クルーザーモデルすらV4で仕立てる時代だった。逆に考えると、モンキーやダックスなどのレジャーバイクを除けば概ね性能勝負の製品だったホンダにとっても、感覚で評価するパラメータがこと仕事の中で希薄だったのも事実だろう。

工藤:そこは評価者によって変わってしまう部分もあったし。

原:人の個性を説明する時って、こんな力を持っていてこんな人、と言えるけど、バイクの場合、それを表現するのは、ゼロヨン何秒、最高速何キロ、走安はこれ、ラップライムは何秒、ハンドリングはコレ、ブレーキは何メートルで止まる、速い、短い、というのが定量的に言える部分。

対するネイキッドバイクは、走るのが気持ちが良い〜とか、風を感じるライディングポジションであったり。一方で、エンジンが馬力を絞り出しているとか、ハンドリングを鋭くすると、ライダーも行かなくちゃいけないとなり、ハングオンしなくちゃいけない、と思っちゃう。バイクがライダーをそうさせるんだよね。そうじゃない部分を大事にしたのがBIG-1だった。

工藤:そのへんは評価をしている先輩方にも恵まれていて、オマエはナニを造りたいんだよ、と。どう走りたいんだよ、手伝ってやるから、と。CB1300 SUPER BOL D’ORのカウルやドライバビリティの部分を仕上げるのにそれでも泣きながらやってました(笑)。

立ち上げの頃、ドライバビリティが決まらなくて、12月の栃木のテストコースで遅くまで走っていました。涙も凍るような。ヘルメットのシールドも曇ってくるし。それでも先輩から「納得いかないならイイから行ってこい!」って言われながら。

原:とにかく評価者も一人一人違うからね。例えば奥深い人、使っているゾーンが違う人、それぞれで感じ方は違うけど、どの人も正しい。正解なんだよ。だからそこにイエス・ノー、〇や×はない。そのゾーンという話になる。そのゾーンの良さを造るのにどんな技術があるんだっけ、そこを造るのにゼロヨンとか最高速といった定量性能ではなくて、感覚性能ですよね、と。

工藤:結局、性能評価はどこをどう使った、という点について語りますが、でも使っているのは面なんです。面も走る中で本当はその一部を使っている。それでも開けていったらこうなるだろうな、というライダーが期待する通りの性能を出さないといけない。

そこが期待通りだと「お、良く走るね」となる。ガッと開けても、思った通り、あるいは思った以上の良さを生み出さないといけない。開けていっても「なーんだ」とガッカリしたらダメなんです。そこを連想させる面をつくっていかないといけない。2003年〜2005年でマイナーチェンジに向けて磨いていたのはまさにそんな部分です。

一言で言えば5速40km/hから図太いトルクを使い低い回転から満足度の高い加速をするような走りで、それは加速を競うような走りではなく、追い風に乗った余裕、ひけらかすのではないが、ライダーが思わずニンマリするような悦びを感じる優越感のような部分を自在に引き出せること、だろうか。

工藤:それがビッグバイクを持つ悦びなのではないかと。1300でもそうですけど、乗っている人は普段走る時にその性能のごく一部を使って走っていることを理解している。でも、なんでデッカイのを買うか、というと、その余剰の部分があるから。あるときちょっと試してみたら、あれ? と思ったら残念な気分になりますよね。大切な部分です。

原:ペケペケ(CBR1100XX)をテストコースで乗った時、ウォーと走っていると300km/h出ない、300km/h出ない、と。メーターは300km/hを越えている。だけど296km/hくらいしか出ない。それでも降りた瞬間、震えたんだよ。そこはテストコースだから、真っ直ぐ走っていればいいだけだったんだけど、それでも震えた。ビッグバイクでも、「ああ、面白かった」と震える感覚。それだと思ったんですよ。速いのは当たり前。開ければ走ってゆく。そこに俺でも乗れるぜ、走れたぜ、という嬉しい感覚。

BIG-1にしても1300にしてもタンクは大きいし、ゆっくり走っていても包み込むような包容力を感じた。上からのビューが凄く好きなんです。これも一つの感動ですよね。それを何度乗っても味わえる。デカくて嫌だな、って誰も思わない。こうした部分も長続きした要因かもしれない。あの色、カラーリング。白赤があったから、という説もあるんだけど。

結果的にこのクラスをCB1300シリーズが今も牽引を続けている。刀やZも人気だが、重量感や2本ショック、そして開発を続けながら環境規制にも応じ続けている部分はファンにとって嬉しい部分でもあり、白米のようになくてはならない存在として登場し、そうあり続ける存在でもあるのがCB1300シリーズなのだ。

原:CBという名前は変わらないし、結果論として30年続いたのはCBという名前だったからかもしれないね。ホンダの王道というか。結果的にはお客さんが認めてくれたからここまで続いたと思いますね。逆にそれがなかったら売れないわけだし、もし営業的には厳しいとなれば、すぐに「ハイ、ディスコン」ってなっていたかもしれない。

工藤:時代が代わってもスポーツバイクのスタンダードとして存在し続けてきたこと。

原:それには感謝だよね。白赤に感謝、お客さんに感謝です。この先30年持つかは解らないけど、とにかく造った当初、30年持つなんてこれっぽっちも思っていない(笑)。次のモデルチェンジまで持てばいいよね、というのが当たり前だったから。

原:やってみなければ解らない。やってみた結果、30年持った、ということですよ。なんでもそうだけど、本田宗一郎さんの言葉に、99%の失敗と、1%の成功、というのがあって、社風にも「やってみもせんで」という言葉が伝承されているんです。

開発をして「99%がダメなら、そんな会社潰れるじゃん」と思う。でもその分、課題が残るわけですよ。やってみた価値があるということです。それは1%だけを追い求めていたら会社に成長はない。99%のコトをするから課題が出る。それで挑戦をする。ホンダの技術に挑戦、ということがそれかもね。

工藤:原さんが三代ともLPLをやった、というのも大きい。僕にしてみたら、開発が終わった時に「終わった! 出来た!」となる。でもそれは正直70点なんですよ。必ず30点は課題が残っている。テスト担当としては、時間的にやり残しのこと、コストや構造もある。ただ、10年ぐらいCBには携われたので、タイミング、タイミングで、モディファイ、モディファイ、モディファイが出来たから良かった。それは原さんもそうだと思います。初代と三代目のデザインを手がけた岸さんもそうだと思います。

原:ユーザーの変遷もあると思う。30年続いたその最初の1年目、2年目、5年目、10年目、20年目でユーザー層が代わっていると思う。CBの存在が刺さっている人もいるし、ホンダファンもいる。もしかするとここがダメ、と思う人もいたかもしれない。それでも10年目、20年目でユーザー層は代わってきていると思う。だけど、30年続いてきたのはどういうことなの? 何を共感してくれたの? 何を感動してくれたの? 百何万もするバイクを買ってくれたの? ということを逆にお客様に聞きたいくらいだね。

工藤:今、BIG-1、SC30のユーザーさんはコアなライダーで僕と年齢一緒くらいなはずですよ。なぜかというとその頃のライダーは限定解除の試験を受けているんですよ。それが二代目になると教習所で免許を取った人もいて、三代目では教習所で大型自動二輪免許を取得した人が大半になった。その点でユーザー層は変わりましたね。実際、400の販売台数が減ったのに対し、大型の販売は増えている。

原:幅は広がったね。その間もXJR1300が出てきたり、カワサキも色々出してきた。Z900なんてイイじゃないですか。ウチの耐久テストをするテストライダーも「カワサキ買いました」なんて言ってね。オイオイだけどね(笑)。

工藤:あのあとCB1300に乗り換えました(笑)。

原:彼はCBで8耐出た時も怪我したメインライダーの代わりに出てもらった。メカニックで来ていたんだけど、ライセンス持ってるなら代打で出てくれって。あの時、クラス優勝もできて、嬉しかったなぁ。福井さん(本田技研工業六代目社長・福井威夫さん)も鈴鹿に来ていて、スタート前にピットにも寄ってくれて「おい、好きなことやってるなぁ」って。やらせてもらってます、ポリポリだよね。お金使わさせてもらってますって(笑)。

工藤:でもあのレースでカウルがあったから、2005年のスーパーボルドールにつながったんですよ。

原:俺は裸(カウルレス)で走れって言ったんだけど、ライダーが「勘弁して下さいよ原さん。最高速も速いし、150馬力出てるんですから」と。なら付ければ、と。カウル付きとボルドールの名前もあそこからきたんだよね。

2004年、あの鈴鹿の夏を走ったバイクのレプリカとも言えるモデルが、後にドリームスペシャルとして登場。8耐スタイルを思わせる外観で、限定100台が販売された。フレームマウントのフェアリングに単眼のヘッドライトが収まり、セパレートハンドルで前傾姿勢の強いポジション。さらにモリワキの集合管が装着されていた。チーム・PROJECT BIG1が走らせたCB1300 SUPER FOUR Type-Rを再現したようなモデルだった。

原:しかし30年って長いよね。生まれてから30年目、30歳の俺って、何してたかっていうと、ようやくバイクの設計ができるようになってきた頃だよ。

岸:息子が30歳でBIG-1と同い歳なんですよ。感慨深いですよね。

原:試乗会どこだっけ、伊豆の函南のゴルフ場だ。そこで乗った一人だったミスター・バイク誌の安生 浩さんが「最高っすよ、原さん」って買ってくれて、そのあとユーザー8名くらいと研究所に乗ってきてくれた。それがオーナーズクラブとの交流が始まったきっかけですよ。その頃の人もそろそろ定年退職な頃じゃないかな。その後のミーティングで会った人にもいろいろな職業の人がいたね。刑事さん、消防士さん、鉄道会社の社長さん、銀行員の人、市役所勤めの人。すごかったな。

岸:原さんは「自分が乗るのがない」って言ってましたけど、デザイン室でも、後輩たちが同じようなことを言っていた。ホンダに乗るのがないよね、と。それでスズキやカワサキのリッターバイクの話をしている。それが悔しかった。

原:二代目のデザインした伴(伴 哲夫さん)なんかさ、まだ二代目のCB1300 SUPER FOUR乗っているのかな。持っていたよね長いこと

岸:彼は3台乗り継いだんですよ。盗難にも遭ったりして。伴の世代はまさにターゲットユーザーですよ。彼が乗ってくれたのは嬉しいですね。

工藤:伴チャンはオレの2つ下ですから58〜59歳かな。ところで原さんは今?

原:71歳ですよ。だから古希も過ぎて、コキコキだよ、もう(笑)。今は80の壁をどうやって越えるかですよ。

工藤・岸:いやー、原さんなら大丈夫でしょ。

原さん、工藤さん、岸さんが語る30年。わずか1時間ほどの時間だったが、あまりに艶やかな話を聞けたことに興奮した。年齢の話題で終わっているが、時間というワクが決めた年齢と、皆さんが持つバイクへの感覚を表現するイキイキとした姿に歳はまったく感じない。むしろ、そこから掘り下げたらもっと深い話が聞けるのでは、というフックがいくつもあった。

環境規制が進捗するほどに乗り味にもまた変化がみられるCB1300シリーズ。現行のモデルはよりビッグバイク感を湛えているような鷹揚としつつも意のままにワインディングを楽しめる素質を持っている点では変わりはない。現在の開発者たちも想いをぶつけ合いながら先輩たちが作り出したCBという存在を継承している。この先、CBがどんな道を進むのかが愉しみである。(完)

(取材・文:松井 勉、撮影:富樫秀明)

[『PROJECT BIG-1開発者インタビュー第1回』へ]

[『PROJECT BIG-1開発者インタビュー第2回』へ]

[『ザ・4気筒! CB1300 SUPER FOUR試乗』へ]

[『間違いなく、キングダム。CB1300 SUPER FOUR試乗』へ]

[新車詳報へ]

[ホンダのWebサイトへ]