PROJECT BIG-1──CB1000 SUPER FOURが誕生した1992年。それから現行モデルまで三代30年にわたり続いてきたCB1000SUPER FOUR / CB1300SUPER FOUR / CB1300SUPER BOL D’ORシリーズ。今や、ホンダのスタンダードモデルの根幹とも言うべきCBシリーズだが、その運命は時代の潮流に消えかけていた。

「俺たちが乗るバイクがないじゃん」──密かに始まったプロジェクト。数値に表せない魅力をどう伝え、カタチにしてきたのか。張本人、その「俺たち」が語るセッションを3回に分けてお届けしたい。

※注──今回、プロジェクトBIG-1〜CBを見守り続けてきた、「俺たち」とは。

原 国隆 1992年発売 CB1000SF 1998年発売 CB1300SF 2003年発売 CB1300SF 開発責任者

岸 敏秋 1992年発売 CB1000SF 2003年発売 CB1300SF デザイナー

工藤哲也 2005年発売 CB1300SF CB1300SB 完成車まとめ

原 国隆 1992年発売 CB1000SF 1998年発売 CB1300SF 2003年発売 CB1300SF 開発責任者

岸 敏秋 1992年発売 CB1000SF 2003年発売 CB1300SF デザイナー

工藤哲也 2005年発売 CB1300SF CB1300SB 完成車まとめ

2022年は大きな節目の年だった。BIG-1すなわちCB1000 SUPER FOURが1992年11月24日に発売されてから30年目を迎えたのだ。98年にはCB1300 SUPER FOURにフルモデルチェンジを果たし、2003年には現行モデルへと代わった。そして2005年にはSUPER BOLD’ORを追加するなどしたが、基本的に細かなアップデイトを重ねながらホンダのスポーツバイクのスタンダードという位置を保持し続けている。

そんな歴史を築くとは思ってもいなかった──このトークセッションにもたびたび登場するワードだ。解説として時代の背景なども織り交ぜるが、ほぼ70分間にわたって語ってくれた誕生までの流れやどんな想いで三代に渡ってプロジェクトBIG-1に縦串を通してきたのかを紹介したい。今回はその初期部分。開発責任者を務めた原 国隆さんの言葉を中心にお伝えする。

時代の流れ。

-まずは、開発責任者を務めた原さん、改めてBIG-1=CB1000SFを造った背景などを教えて下さい。-

原 国隆(以下、原):DOHCのCB450 K0に乗っていた自分がどうしてホンダに入ろうと思ったかというと、当時、浜松でCB750FOUR K0を造っていて、そのバイクが1968年も終わりの頃のバイク雑誌に出ていたんです。印象的な写真で、東京モーターショーに展示されたK0をターンテーブルの上から撮ったもので、来た人がみんな食い入るようにCB750FOUR K0を見ている。その顔はいったい何が出てきたんだ、と衝撃を受けている。

ちょうど会社に入った頃、エンジンの砂型を造っていた。まだ角張ったヤツですよ。

自分はK1が出てからCB750FOURを買って乗り回していたんです。その時のCB750FOURのパフォーマンスって67馬力程度ながら、ものすごく速いんですよ。ガソリンタンクの大きさとかタイヤのサイズとかハンドルバーの高さとか、どれもが威風堂々。当時、リミッターはないから出そうと思えばすぐに200km/h出る。

これ、スゴイCBだな、というインパクトで、もう450なんて目じゃない。それが自分の心の中に残っているんです。

原 国隆さんが体験したCB750FOURの原体験は鮮烈だった。1969年8月10日に国内でも発売されたそのバイクは、国内はもちろん、世界中で高性能の基準を塗り替えた。4ストロークSOHC4気筒。4連キャブレター、4本のマフラー。5速、736㏄の排気量から67馬力を8000回転で生み出す。当時のホンダが出したプレスリリースには、性能比較のために大排気量車と呼ばれたバイク、つまり世界の高性能ビッグバイクが列挙されている。

トライアンフ・トライデント 740㏄ 3気筒OHV NA 4速

ノートン・コマンド 745㏄ 2気筒OHV 60PS/7750 4速

ロイヤルエンフィールド 736㏄ 2気筒OHV 60PS/6600 4速

AMERICAN EAGLE(ラベルダ) 748㏄ 2気筒OHV NA 5速

ハーレーダビッドソン XLH 883㏄ 2気筒OHV 58PS 4速

BSA ROCKET 3 740㏄ 3気筒OHC 60PS/7750 4速

ハーレーダビッドソン エレクトラグライド 1207㏄ 2気筒OHV 65PS/5500 4速

カワサキW-1スペシャル 624㏄ 2気筒OHV 53PS/7000 4速

カワサキマッハⅢ 498㏄ 3気筒2ストローク 60PS/7500 5速

プッシュロッドや多数の2気筒エンジン、少数の3気筒エンジンが各メーカーのトップモデルだった時代に、CB750FOURがどれだけ凄かったのかが解るというもの。

多くの先達から日本メーカーが高性能バイクのポジションを奪い、我が世を謳歌する。と同時に、バイク界は70年代から80年代へと進む中で猛烈な勢いで高性能こそ商品性という流れに傾倒してゆく。

原:浜松製作所から研究所に転勤になって第1回鈴鹿8耐のRCBの設計をしたりしていました。そのあとホンダが直4からV4にシフトして世界戦略をするぞ、となった。それでデイトナに出るためにRS1000Wを造って走らせた。150馬力は出ていて速かった。レース終盤、タイヤがチャンキング(トレッド部分が剥離を起こすこと)を起こしてそれまでトップ独走だったけど、タイヤ交換のためのピットインで2位になった。

それから時代はレプリカになって、パフォーマンスを求めることになった。レーサーでV4をやっていたもんで、「おい、市販車でもVF1000Rを造れ」となった。CB1100RのようなフルカウルのバイクをV4でやれという指令です。「世界最速のバイクを造るんだ!」と。VF1000Rは当時最高速が257km/h。

その後、VF750Fインターセプターもですけど、V4エンジンで誰が見てもスペック、誰が見てもパワー、誰が見ても軽さ、というようなバイク造りをしていった。もう、パフォーマンス、パフォーマンス、パフォーマンス、という風に。

馬力、最高速、加速。バイク雑誌の評価軸もそうした数値が踊っていた。189km/hよりも192km/h出るバイクの方がスゴイ、40馬力より42馬力、それよりも45馬力と、その階段は上がり、1982年にフェアリングが認可されてからというもの(認可一号車はCBX400Fインテグラ)、市街地にレーサーレプリカと呼ばれるバイクが溢れ、カウルのないそれ以前のバイクは時代物として急速に色褪せてゆく。翌1983年には、ホンダとヤマハが市場シェアナンバー1をかけて終わりのないようなニューモデルラッシュを仕掛けていた、世に言う「HY戦争」が終結した。

さらに1969年から発売され、音、ドライバビリティ、存在感など人気を誇った直列4気筒エンジンも「過去のもの」と位置づけられ、ホンダは水冷V4エンジンへとシフトしてゆく。レーシングマシンのように性能競争がそのままショールームへと足を運ぶユーザーの数を決めるとあって、レプリカモデルの性能競争は4メーカーによって熾烈を極めた。開発者という立場でまさに火中にいた原さんはこんなことを想い抱いていた。

原:ふと気が付いたら、スタンダードなバイクがない。俺たちが欲しい、俺たちが乗るバイクがない。それでCB-1を造ることになった。CB400ではなく、CB-1というキーワードでね。CBR400のギアトレインのエンジンをネイキッドに載せたバイク。その初代開発責任者を私がやったんだけど、背景として、「俺たちの年代の乗るバイクがないね、ないじゃん」と。要するにパフォーマンスの潮流がある。その一方、ネイキッドのようなバイクを求めるマーケットがあるにもかかわらず物(プロダクト)がないね、と。ならば、400でレプリカと同程度のハンドリングを持っていて、最高速勝負はしないからカウルは要らない、そんなバイクとしてCB-1を造った。

1989年3月10日、ホンダが発売したCB-1は、CBR400系のエンジンをベースに、中低回転でのアクセル操作にリニアに反応するよう、吸気ポート長を最適化したほか、不等長エアファンネルを使って効率的にエアボックス内の空気をシリンダー内に取り込むようにした。そしてバルブオーバーラップを減らしたカムシャフトの採用など、結果としてのパフォーマンスだけではなく「乗り味」も探求した仕様になっていた。

またフレームもアルミではなく、φ42.7mmの鋼管チューブを使ったダイヤモンドスタイルのツインチューブフレームを採用。エンジン、エキゾーストパイプなどが見えやすい構成になったため、カバー類、エキパイ、ペダル類にまで高品質なものが採用された。

原:でもね、僕の中にあるインパクトはやっぱりあのK0。やっぱりああいうバイクが欲しいよね、と言っていた頃です。まだレプリカ全盛の頃、ちょうど限定解除の免許制度がこの先変わる、という話があって、ならば1000でも売れるよね、と営業とそんな話をしていたんですよ。苦労して大型バイクに乗れる免許を取る時代が終わる。教習所で大型自動二輪免許が取れるようになれば、ビッグバイクの時代も来るよね、と。

CB-1が出て年末までに7800台を越えるセールスを記録したのに、ゼファーが途中から出てきてガーっと行っちゃった。なんとかしないと。それでデザインの岸には「CB-1の後継モデルとなる400、ゼファーに対する400を造れ」という指示だったんです。

1989年4月。カワサキはその後のネイキッドブームを決定付ける一台、ゼファーを発売する。空冷4気筒2バルブヘッドのDOHC。46PSという出力。400レプリカが最大59PSまでいったことを思えば、当時の感覚ではあまりにも控えめに見えた。しかしカワサキのビッグバイクを思わせるスタイル、空冷4発をカスタムするトレンドが当時のバイク雑誌などで注目されていたディテールも封入した車体造りなど、人気の理由はいくつもあった。

原:CB400を造れ、という指示にもかかわらず、岸はすでにCB1000のスケッチも描いていた。エンジンはCBR1000のもので描かれていて、それが何枚もある。その時から赤白の絵があって、私はそれをカッコわるいなぁ、とずっと言っていた。だけど、裸だったんです。ネイキッドだったんです。ふと考えてみると、1000㏄で、ネイキッドで、大きくて、自分が誇れて……輸入車が買える時代に、ホンダの最高の直列4気筒なんです。そこで、自分の昔の血が騒ぎ出すんですよ。K0を見た時の驚きですよ。4パツだよね、本当は空冷にしたかったんだよね、だけど、新規でエンジンを作っても1万台も2万台も売れるマーケットサイズはリッタークラスにはない。だとしたらある物を活用しようと。

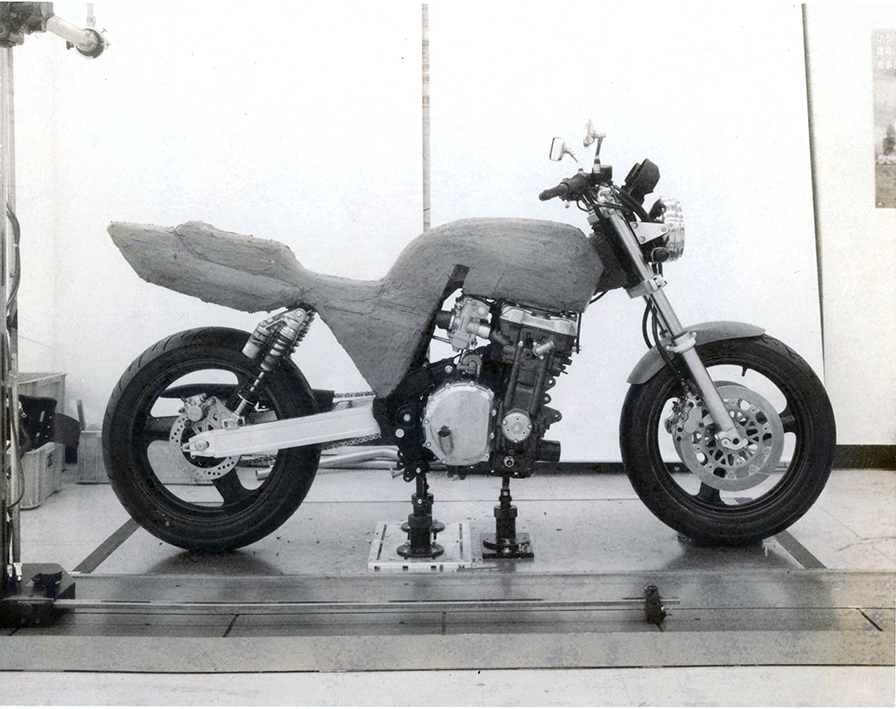

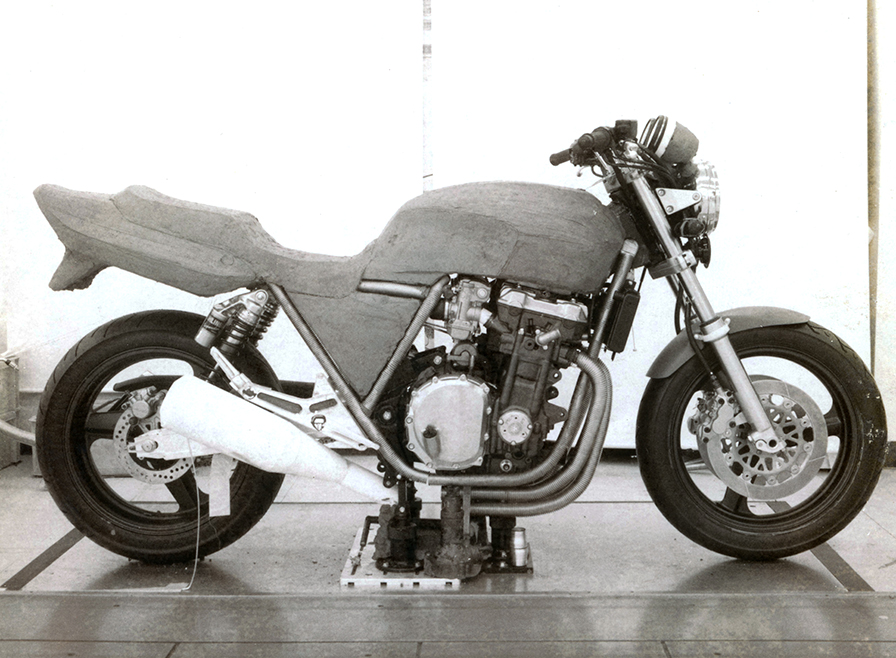

岸はCBR1000のエンジンはカウルを取ってみてみたら、「デカくてかっこいいですよ」と言う。たしかに大きくて存在感があって質実剛健。そんなエンジンだった。クレイでモデルを作り始めた時、まだなにもラインナップは決まっていなかった。その時、このバイクは今のラインナップにないね、と。そのクレイモデルはフロントに18インチを履いていた。17インチとは見た目のサイズ感が全然違う。前から見たときのサイズ感を表現したかったんだね。

そんなアンダーグラウンドでなんとかクレイモデルを造ってお披露目すると、開発部門で走安を担当する人達から大反対が巻き起こるんだ。「今時18インチなんか、重くて曲がれるか! 19インチのK0のハンドリングがどうだったか思いだして下さいよ」と言うわけです。

だから、K0のようなハンドリングにしてくれ、というのではなく、今の技術でアライメントを造り込めば走安性、旋回性を解決出来るはずだし、右ステップを踏んで自分の意思で押して入ってゆくんだ、と開発責任者代行になった菊地 理が言うわけです。それで、18インチのネガティブな部分をクリアできるんだ、と。菊地 理がそれでオッケーだと言った瞬間にモデル開発が始まった。

俺の乗りたいバイクが出来るかも知れない。18歳19歳の時に見たK0で感動したことを、開発者としてその「感動」を言葉で表現出来るようになっていた。「別に、速くなくたっていいじゃない、トルクなの? タンクの大きさなの? 包容力なの? 味なの?」俺がK0に感動したような部分を封入したバイク、それが欲しかった。それが感動性能。

粘土(クレイモデル)をやっているのを見ている時から俺もそのオートバイを見て感動した。デザイナーが感動させたんです。これはモノにしないといけない、そう思いました。研究所のトップが来て、そのクレイを見て「おい、なんだ将棋盤か、このでかいタンクは」と言ったんです。そうですよ。将棋盤ですよ、と。実際、載るんです。

後に二代目となるCB1300SUPER FOURをデザインした伴 哲夫さんは、『Honda Design Motorcycle Part2』(大日本絵画刊)のインタビューで次のように答えている。

「岸さん(岸 敏秋、BIG-1のデザイナー)の初期スケッチを見た途端、自分が乗っているイメージが鮮明に見えたんです。めちゃめちゃ恰好良く見えましたね。でも隠れてコソコソやっていた、アンダーグラウンドですよ。見つかると怒られるので見つからないように。当時はパフォーマンスの時代だったので、丸パイプを使ったダブルクレードルフレームにツアラーの4気筒を積んで大きな車体、10年ほど前にあったオートバイのようなオーソドックスな成り立ちは、『中古車市場の活性化か!?』と冗談を言われながら……全否定です。どこに新しい技術があるのか、と。でもBIG-1のアイディアに共鳴して関わった技術者は、皆、これはイケると強く確実に思っていましたね」

そう、このクレイはまだ開発のためのものではなく、技術者が欲しいをカタチにしたものだったのだ。

原:クレイが出来て研究所のトップに見せて、オーケーをもらわないとそこからのブレイクスルーができない。開発が出来ないわけですよ。開発費もかかるし。もうこれは社長に直談判だ、と。営業とも下話はしていたけど、最終的に判断出来るのは社長だと。本社までこのクレイを持って行って見てもらった。こういうのを造りたいんですと。そうしたら久米さんが「ああ、いいですよ」と社長のゴーが出た。となればもうみんな大手を振って開発出来るぞ! ってなった。

原さんが言う久米さんとは、本田技研工業の三代目社長であり、マン島TT用のマシンやCVCCエンジを開発した技術者だった久米是志さん。その久米さんに原さんは直接掛け合ったのだ。

原:でも、その時点でまだこのクラス、このバイクにどれくらいのマーケットがあるのかは半信半疑。もしかしたら感動したのは自分だけかもしれない。俺にも確証はなかったね。それで東京モーターショー(1991年の第29回東京モーターショー)に出してみた。それで1週間、CB1000SFの参考出品車を飾ったターンテーブルの下にいたの。そうしたら、みんな舐めるように見ている。その人たちの目を見て、これに共感している人がいるぞ、と。それはCB750K0を見ていた雑誌の写真に写っていた人の目と同じなんだよね。

営業とも話をして、社長もオッケーしているし、確かにレプリカのマーケットとは別にこちらも売れるかもしれない。市場も成立するかもしれない。それで最終的にゴーになった。

それで調子こいて鈴鹿8耐のマーシャルバイクで走らせたりしてね。

こうしてプロジェクトBIG-1は加速を始める。次回は、デザインサイドから見たストーリーをお届けする。(取材・文:松井 勉)

[Part2へ]