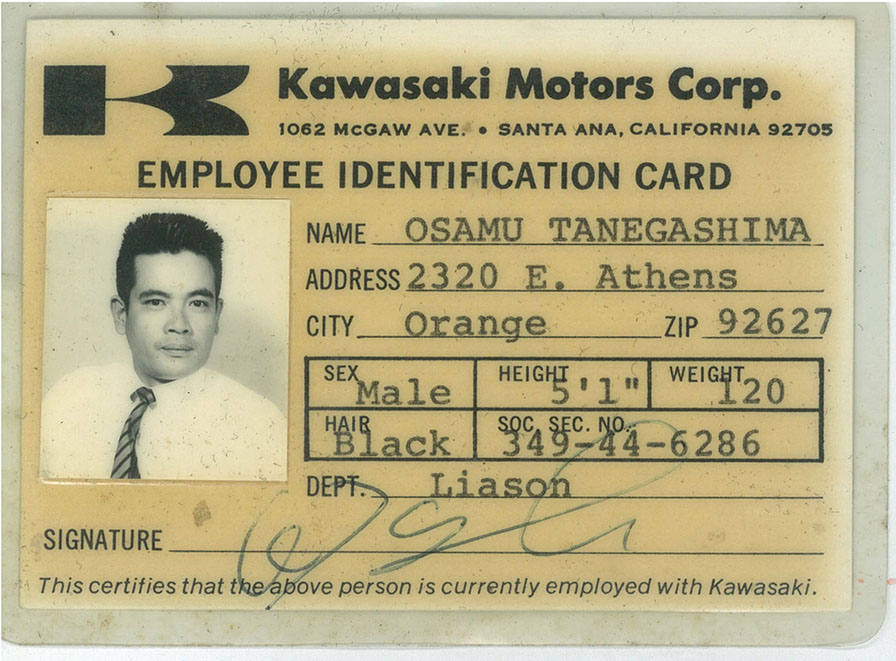

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

開戦前夜

八月末の夜、ボスからの国際電話でたたき起こされた。

「元気かい。まことに見事なレポートで、一同感服した。そのせいもあって、いよいよ西部での完成車販売開始決定だ。

うん、資本金五十万ドル。オレもなるべく早くそちらに行くが、まず建物さがしを始めてくれ。場所はロス周辺、ということだろうなあ。面積その他はそちらではじいてもらうとして、問題はリース期間だ……。三年以上は絶対あかんぞ。三年先には、相当の事業規模になっているだろうし、そうせねばならんが、どの程度という想定は、実際にはむずかしい。その時の状況に応じてドーンと土地を買うか、借家住まいを続けるか、いずれにせよ、恒久的なデシジョンをやらにゃならん。そのためには、フリーハンドでありたいわけだ。うん、家賃が多少高くなっても、止むを得んなあ。頼むぞ」

さてこそ開戦だ。深夜ウィスキーで一人祝杯を上げた。

アメリカの不動産

建物の面積などは、販売計画から割り出し済みである。大体の概念を掴むため、二〜三日間、ロサンゼルス、ロングビーチ、サンディエゴを走り回り、それらしい建物を見て回った。

われわれ向きの建物は、いたるところで新築中で、家賃とリース期間の問題こそあれ、「ある」ことには間違いなかった。

建築現場には、不動産屋とおぼしき会社名と電話番号が表示してあった。出来合いの建物にもいいのは沢山あったが、「ここを立ち退くご予定は?」と聞き回るわけにもいかず、ここでも不動産屋の仲介を必要とするようだった。

それにもかかわらず私が不動産屋に飛び込まなかったのには、わけがある。日本には、口をきくだけでもなんだかんだと金を巻き上げる不動産屋があるんだし、ご当地の取引慣行を確かめないことにはうかつに飛び込めない。「どうしたものか」と考えながらバーで一杯やっていると、「日本人か、私はGIで日本に二年いた。まあ、一杯受けてくれ」と、例のヤツが引っ掛ってきた。紹介し合ってみると、これが住宅売買専門の不動産屋だったのである。「君だってもうすぐ家族を呼ぶだろうし、家も買わねばなるまい。その節は相談に乗るぜ」と名刺をくれた。

「君の世話で家を買ったら、手数料はどのくらいかね」

自分の家を買うなど夢のまた夢のくせに素知らぬふりしてたずねると、「手数料? そりゃあ家の値段にもよるから一概には言えんが、どっちみち、家の売り主が払うんだから君には関係ないさ。子供は何人だい。ガーデナがいいんだろう、日本人が多いし……」

「待った、待った。君の紹介で家を買っても、手数料は売主負担で、私は一セントも払わなくていいんだな」

「そのとおり。だから明日からさがしてもいいんだぜ」

「まあ待てよ。では、君が紹介した家がすべて気に食わず、ほかの不動産屋の世話する家を買ったらどうなる?」

「私としては一セントにもならないだけの話さ」

「じゃあ、借家の場合は?」

「貸借は手間の割にもうけが薄いので私は扱わんが、手数料については同じだ。話が成立すれば貸し手が払い、借り手には関係なし。だが、この辺の土地の値上がり率からしても銀行ローンで買っといた方が得だよ」

「産業用建物の貸借の場合はどうだい?」

「私は産業用には手を出さん」

「なあ、どんどん飲んでくれ。ここの勘定は私が持たしてもらおう。君の話は、私に非常に役に立つんだ」

どうせひまを持て余してバーに入ったのだし、ごく簡単な職業上の質問に答えさえすればいくらでもタダ酒が飲めるというのは、彼にとっても悪い話ではなかったのだろう。私の知りたいことを逐一教えてくれた。要するに、借り手、買い手は、一切手数料を支払う必要がないのである。

そうかといって、あんまり沢山の不動産屋に口をかけても、物件リストは不動産業者協会員の所に共通してあって、これが基礎情報になってるわけだから、口をかけた業者数と集まる情報の質とが、正比例するわけでもない。つまるところ、しっかりした産業用建物専門の業者を十社程度使うのがよろしかろうとのことで、彼も二〜三社紹介できると言った。

翌日、東京銀行を訪ねて現地採用の二世に確認したが、間違いなかった。

「ただ、不動産屋にも悪いのがいるから、サインする時は十分注意しなさいよ」

アパートに帰って、まず建物に関する要望書───すなわち事務所、倉庫、修理工場それぞれの面積、モーターサイクル修理をやってもいい工業地帯に属すること、リース期間、家賃などをタイプアップし、近所の文房具屋でコピーを作った。この要望書作りには、前日バーで仕入れた知識が大いに役立った。

次いで職業別電話帳(イエローページ)から、産業用建物に関して大きな広告を出している 十社を選び、電話した。

「以上のようなことに興味あるなら、明朝十時に、私のアパートに来てほしい」

私の英語はまだまだわかりにくいし、「カワサキ」といっても知名度ゼロだし、はたして引っ掛るかどうか興味のあるところだったが、十社中七社とバーの男の紹介で一社、計八社来た。

要望書のコピーを配り、「九月中旬にはどの建物にするか決める」と約束した。

「リース期間三年以内ではかなり格落ちの建物しか望めない。せめて五年にならぬか」、という者があったが「三年以内はカンパニー・ポリシーである」ということで押し切った。

この他、若干の質疑応答の末、「三日後に、全員が案を持って来ること」として、一時間きざみのアポイントメントをした。

新聞の日曜版などにも不動産関係の広告は多かったが、あまり注意しなかった。専門家集団を動員している以上、彼らが当然読んで、然るべきものについては調べているはずだし、われわれの建物というのは「三年リース」を頑張りしかも安い家賃であげようとする限り、中古の二〜三流品がいいところで、鳴り物入りの広告には関係ないことがわかってきたからだ。

約束の日、八人の不動産屋は、それぞれ二十件から三十件の物件を持参した。私あてのレポ―ト形式をとって、米国流にタイプアップされているため、一瞬感激したが、中身をよく検討してみると手持ち物件をいい加減に集めた気配が濃厚で、そのほとんどが面積、リース期間、価格などの面でピント外れであり、実際に見て回る価値がありそうなものは十件に過ぎなかった。

不動産業者と待ち合わせては見て回ったのだが、行ってみると、巨大な倉庫の一部を仕切って貸すとか、周囲が自動車の解体業者ばかりとか、全然不適当な物が多く、本当に徹底的に調べたのは五件だけであった。

この五件については、所有者やその弁護士に会ったり、市役所に行ったりして、当方の要望を満たしているかどうかを確認した。うち三件は所有者が五年以下のリースを認める気のないことがわかり、結局、泰山鳴動して候補建物は二件だけ、となった。一つはガーデナ市内、私のアパートから車で五分の所にあり、これは当方の要望をすべて満たしている自信があった。もう一つはトランス市内で、建物はより立派だが、三年リースに見合う家賃がベラボーに高かった。

九月初旬、開店準備のために帰米したボスは一見してガーデナのものに決め、かくてこのジャパニーズタウンが、リース期間の三年間、われわれの本拠となるのである。

ともかく建物は押さえた。販売店に関する調査も済み、やる気のある店が、われわれの開店を待ち兼ねている。ネブラスカ州のアランは、条件次第では入社の意思があることをはっきり表明してきた。職業紹介所や保険代理人は、次から次へと私のアパートに押しかけて来て、当方の担当者が決まり次第、選択できる状態になっている。

九月中旬、西部代理店との訴訟が起こり得ないことを確認の上で、販売店などからの問い合わせに対して、「十一月から、われわれが直販をやる」と明言し始めた。これでわれわれのアパートへの電話・訪問は一段とふえ、その応対だけでも一仕事になった。

こうした騒ぎのなかで、ボスと私とは最終的な事業計画を組まねばならず、それを持って銀行にL/C開設方を願い回らねばならず、ところが同年のモーターサイクル市場の落ち込みを目のあたりに見ている銀行筋がそう甘い顔を示してくれるはずもないというわけで、超多忙な毎日が過ぎた。

サムライ・テスト

こうした開店準備と並行して、ニューモデルのパブリシティも重要な仕事であった。

業界紙のロードテストは、ニューモデルの売れ行きに相当の影響力を持つ。その年の春、当時最大のモーターサイクル雑誌であったサイクル・ワールド誌が六五〇cc W1のテストをやってくれたが、その評価はボロクソであった。中西部のマイクたちは、グランドラピッズから同誌に電話して、厳重な抗議をやっていたが、後の祭であった。

二五〇ccクラス随一の高性能を売り物とするA1の発売を控え、さらには西部での直販をもくろんでいるわれわれとしてはA1テストに重大な関心を持たざるを得ず、私は西部着任後間もない六月の一夜、同誌のジョー社長とアイバン編集長を京都スキヤキに招待した。

「われわれは与えられたマシンをわれわれの方法でテストし、その結果を公表するのであって、それがあなた方工場に不満なものでも止むを得ない」

「だが、最大限の性能を引き出すための助言や資料の提供は歓迎する」

「ここだけの話だが、W1テストの場合、カワサキの西部代理店はマシンを一台よこしただけで、なんの助けにもならなかった。技術情報を求めても返事がないし、テストへの立ち会いも勧めたが来なかった」

「他の銘柄、特に日本三社の場合、マシンと一緒に技術データをドッサリくれ、電話で問い合わせるとなんでも教えてくれる。えらい違いだよ」

二人は交々語った。

西部代理店ごときにテストをまかせ切ったのが、われわれの不明というべきであった。

ジョー社長は、“サムライ”の最初の米国ロードテストは、ぜひサイクル・ワールドでやりたい」と言った。“サムライ”とは、二五○cc A1のニックネームである。主唱者は東部代理店のブルースで、われわれ日本人にはかなりの抵抗があった。しかし、数多くの米国人に当たってみた結果、彼らが「サムライ」から連想するのは「勇敢な戦士」「主人への忠誠心」「家族の保護者」などで、唯一の難点は「ハラキリ」との相関度が若干みられただけだったので、弱小モーターサイクル屋らしいなりふり構わぬ発想から、採用を決定したのである。

「わかったね。サムライの、最初の、独占米国ロードテストだよ。それ以前か同じ月に他の雑誌にもやらせるのなら、私たちはやらないよ」とジョー社長は念を押した。

工場と何回か手紙のやりとりをした挙句、八月末にテスト用のA1一台がロサンゼルス空港に着いた。私は貸しトラックを運転して空港に行き、日本航空の従業員にA1の木箱をフォークリフトでトラックに積んでもらい、「ロングビーチ・トライアンフ」のノームのところに行った。その頃サイクル・ワールド社はロングビーチにあったのである。

「ノーム、これがサイクル・ワールド誌用のサムライ、これが各部分の調整に関する技術部からの指示書だ。君の修理工場で、この指示書の通りに組み立て、調整してくれないか。手間賃は、会社ができてから払うよ」

ノームは快諾し、つきっきりで組み立て、まず自分が町中とロングビーチフリーウェイを一回りしてきて、「これは二五○ccクラスではピカ一だ」と保証してくれた。

次の日には、サムライ・ロードテスト立ち会いのために日本の工場から飛んできた技術部長を同じ空港に出迎えた。

技術部長は主要図面一式をはじめ、あらゆる技術データを揃えて、サムライに関するいかなる質問にも答えうる準備をしてきており、アイバンたちは大よろこびであった。彼はカールスバッドレース場での走行テストにも立ち合わせてもらった。「米国のモーターサイクル誌というのはどんなテストをやるんだろう」というわけで、当時のわれわれは、米国市場に関して、ことほどさように無知だったのである。

サイクル・ワールド・テストは、サムライが、二五○cc車として性能面でも機構面でもべストであることを、立証してくれた。サムライはモーターサイクル業界の大きな話題になり、カワサキの代名詞ともなった。サムライとそのサイクル・ワールド・テストとは、われわれがあのモーターサイクル不況の中で直販を開始するに当たって、最大の武器となったのである。

なお技術部長は、テスト終了後、「ガーデナで君の話だけ聞いていても、この市場はわからん。ひとつ販売店の生の声に接してこよう」と、一人、東に向かった。

技術部長自ら販売店を回るというのは、代理店にとって悪い話ではないが、セールスマンをつけるほどの親切さもなかった。また、まだ工場側が米国馴れしていない当時のこととて、彼は運転免許証を持って来ていなかった。かくて彼の販売店回りは、飛行機とバスとタクシーによるすこぶる効率の悪いものになったのであるが、それでも約二ヵ月間に、東部、南部の三十店を回ったのであった。

全米に販売網が確立された今日では、必要な情報は、テレックス一つで送ってくれる。工場からの出張者に対しては、飛行場まで出迎えが行き、最も効率よく事を運んでくれる。だが、全米が個人代理店に分割され、われわれ自身の販売網は、カリフォルニアで準備を進めている以外には皆無であった当時において、「販売店の生の声」に接するにはこの方法しかなかったのであり、それはその後の米国向け新機種開発活動に、いくつかのサジェスションと問題提起を行なったのであった。

サムライ・レース

サイクル・ワールド・テストの後で参加したウィロウスプリングのレースも、A1の宣伝に大いに貢献した。この計画を奨めてくれたのは韓国人のチョイさんだった。

チョイさんは朝鮮動乱後韓国から渡米、日本のライラックモーターサイクル代理店のジェネラルマネジャーなど、モーターサイクル関係の仕事を続けてきたが、その頃はバッテリー、スパークプラグ、タイヤなどを日本から輸入し、南カリフォルニアの販売店に売っていた。南カリフォルニアでは、相当数のいい販売店を紹介してくれたし、最初アスコットレース場を引き回してくれたのも彼だった。

サイクル・ワールド・テストが終わって少し経ったある日、そのチョイさんが訪ねて来た。

「サイクル・ワールド・テストのA1、今どうなってますか」

「置く場所もないんで、雑誌社にそのまま預かってもらっています」

「あれでレースやりましょう。ブロダクションクラスに出すんですよ」

チョイさんも、かなりのレース好きだ。プロダクションクラスとは、タイヤとハンドルをレース用に変更しうるほかは一切の部品を標準装備のまま、ヘッドライトもつけたままのレースである。最近は、日本各社の高性能大型車が揃うとともに、大レースの前座として一流ライダーが走ることもあるが、当時は全くの草レースであった。

「プロダクションクラスでもチューンアップは必要だし、そこそこのライダーもいります。ところが現在、私は無一文。メカニックやライダーに払う金もないんだから、無理ですな」

「部品は大丈夫ですね」

「標準部品だったら、シカゴから取り寄せます」

「では、タダでやるベスト・メカニックとライダーをさがしましょう。なに、レースやる連中は、今みんなサムライに興味持っていますからね。なんとかなります」

数日後チョイさんは、デーブ・キンバルという大男を連れて来た。機械工場を経営していて、レースは趣味ということだが、「カリフォルニア一のレーシングメカニック」というチョイさんの紹介に照れも否定もしないのは、自信があるのだろう。

連日、初対面の連中と、売り込んだり売り込まれたりしており、しかも言葉がまだまだ不自由な私としては、「この男、信頼できるかどうか」で物事を決めねばならない場合が多かった。私は、デーブは信用できるとみて、四つの約束をした。

第一に、サムライ一台をデーブに与える。デーブはこれをプロダクションクラスに出走させ、そのために必要な改修を行なうが、これはあくまでもデーブ個人としてやるのであって、カワサキには関係ない。

第二に、ほかから入手しようのない純正部品は、カワサキが無償支給する。

第三に、このほかカワサキは一切援助を行なわず、デーブはライダー契約料、旅費、その他すべての費用を負担する反面、賞金が出たら、それはすべて自分が取ってよい。

第四に、カワサキは、このサムライレーサー、デーブ、ライダーなどを、無償で広告に使いうる。

その場で、デーブのリストに基づいて、シカゴに部品発注の電話を入れ、さらにサイクル・ワールド誌のアイバン編集長に、デーブに車を渡すよう頼んだ。

チョイさんは、時々やって来て、デーブの進行状況を伝えた。ジミー・ディーハンという若いライダーを決め、調整、テスト、練習を繰り返しているが、「二五○ccクラスで勝てるのは、間違いありません」とのことである。

第一回目の出走は、九月末、ロサンゼルス郊外のウィロウスプリングであった。小さなマシンから順に進んで、次が二五○ccプロダクションクラスという時には、観客数は四〜五千人になった。草レースにしては、かなりの数である。「サムライ、サムライ」という声がしきりに聞こえるのは、サムライ出走を聞き伝えての前景気であろう。

スタートラインに行ってみて驚いた。なるほど、各社の二五○ccがかなり出ているが、それと並んでヤマハの三〇五cc、トライアンフ、BSAの六五○cc、ハーレイダビッドソンの九〇〇cc、一二〇〇ccといった重量車群が、ワンサカひしめいているのである。チョイさんが手早く集めた情報では、出走車が少ないので、急遽「二五○ccクラス」を「二五〇cc以上」に切り替えたということで、この程度のことは、米国の草レースでは「常識」なんだそうだ。なにしろ、一九七四年においてすら、世界の強豪を集めたモトクロスシリーズのうちの一戦を、「雨で観客が少ない」という理由だけで、当日キャンセルするお国柄なのである。

「大丈夫です。ハーレイやトライアンフなんて問題になりません」とチョイさんはあくまで強気だが、排気量がこれだけ違うのではと、絶望的な気持になった。「もしや、サムライつぶしの陰謀ではあるまいな……」こんな疑念が頭をよぎった。

ヤマハの日本人社員が、カメラ、ストップウオッチ持参で歩いている。

「これは皆さん方。おそろいで草レース見物とは」

「いやね、おたくのサムライの走りを見せてもらおうと思いましてね」

スタート前の息詰まる一瞬。出走車三十台中、というよりは米国西部において一台だけの赤いサムライは、最前列に位置している。

旗が下りた。赤いのが飛び出し、第一コーナーを回った。サムライである。二周目、三周目と、サムライは後続グループとの差をグングン広げ、いわゆるブッチギリの勝利であった。勝ち誇って帰って来たジミーとサムライのまわりは、黒山の人だかり。

「これがサムライか」

「速いなあ、やっぱり」

「一台だけ出て、あれだけのビッグマシンを押さえて勝つんだからな」

モーターサイクル屋の有難さ。私はこの後、米国でも、欧州でも、日本でも、数知れぬレースを楽しむことになる。だが、ロードレース場に立つごとに思い出すのは、一台だけの赤いサムライが、並みいる重量車群をブッチギッている、ほこりだらけのウィロウスプリングなのである。

デーブは、ライダーをスティーブ・マグロファンに替えて、毎週末、西部各地を転戦、一〇〇%近い勝率を挙げて、「サムライ速し」の声の輪を広げてくれた。私は、このサムライレーサーを、西部のモーターサイクル新聞に広告して、開店に備えたのであった。(続く)