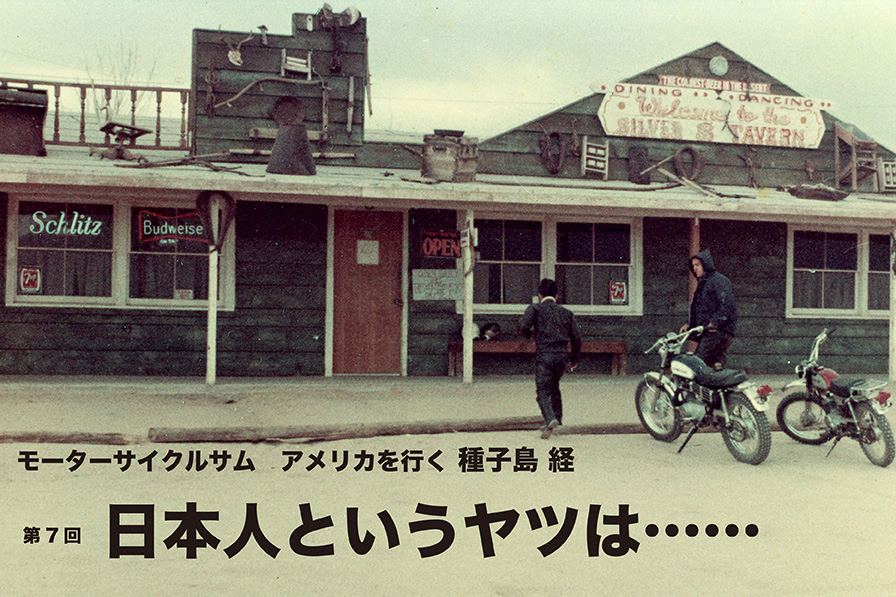

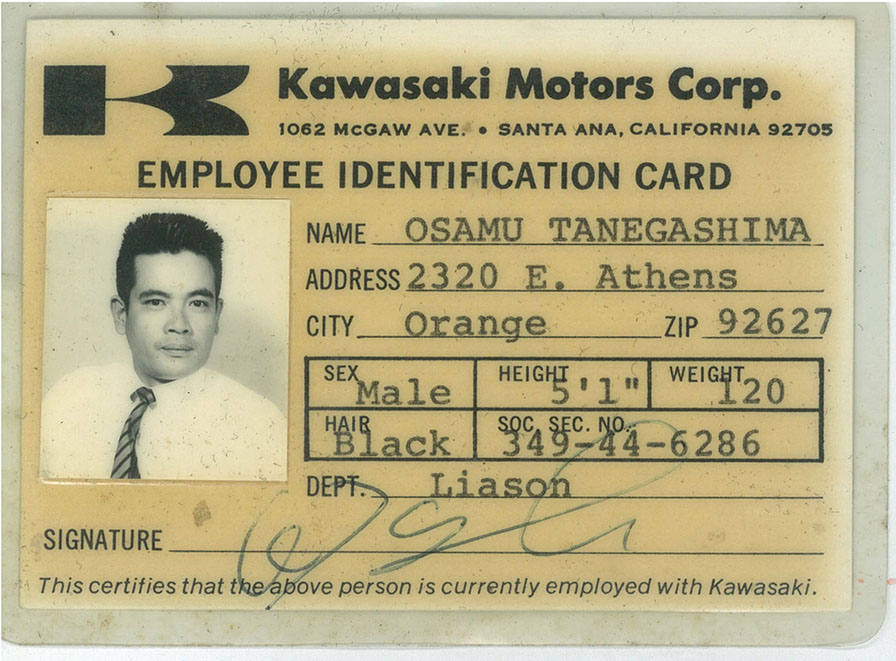

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた別の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

ファウンテンバレー=悪評高い西部代理店

ファウンテンバレーのスズキの販売店「ハウス・オブ・スズキ」のデーブは、この頃からもう曲者ぶりを発揮していた。

私が訪ねて行くと、店の若い連中を十名ぐらい集めて、「カワサキに言いたいことは、全部このサムにぶっつけろ」とやった。

カワサキを数台売ったものの、アフターサービスができなかったため、お客に散々やられた当事者である彼らの攻勢は、すさまじかった。

「代理店に部品がないのに、クルマを売るというのは、無責任もいいとこだ」

「技術指導なしというのも、とぼけてるぜ。われわれの場合は米国有数のスズキ販売店として、モーターサイクルのことならなんでもわかっているから、あんな代理店に聞く必要はないよ。だが、普通の販売店は、どうにもなるまい」

「カワサキ工場も、全然わかっていないな。われわれ販売店にクルマの構造を教えるショップマニュアルや、お客にクルマの扱い方を教える使用説明書の言葉は、”何か英語のようなもの”であって、絶対英語じゃないよ。われわれやお客に読ますマニュアルぐらいは、英語を第一言語とする人間が書くべきだと思うな」

「クルマについての不満や改良のアイディアを出しても、答えの返ってきたためしがない。これでは、販売店はやる気をなくすぜ」

「スズキのセールスマンは、ほとんど毎週やってきてわれわれの言うことを聞くし、『こうやってほしい』とはっきり言う。これでわれわれは、工場の考え方もわかり、一緒にやっていけるんだ。それにひきかえ、カワサキのセールスマンなんて見たこともないな。これではモーターサイクル・ビジネスにならんよ」

デーブはニヤニヤ笑いながら、「お聞きの通りカワサキ、より正確にはその西部代理店の評判は、極めてよろしくない。あんな店からクルマを引いたのは私の一生の失敗の一つであり、今後あの店と取り引きする気は全然ない。だがカワサキがスズキのように、工場直販をやるんなら、また相談に乗らんでもない」と結論づけて、若い連中を各職場に追っ払った。

「日本人というヤツは……」

その夜、デーブ及びフィアンセだという日本女性と晩飯を共にした。

「GIで日本にいるうち、日本と日本人が大好きになった。このムスメサンと結婚するんだ」

ムスメサンなるものは、もっと目の肥えたビルたちであれば、およそ相手にしそうにない代物であった。

商売ではあれだけはしこいデーブも、ムスメサンでは苦労する。このフィアンセと別れて、次のムスメサンは結婚直前に日本人でないことがわかって破談。その後も、いちいち追跡しきれないほどの歴史を東洋系女性諸嬢と積み重ねたようだが、遂にちゃんとしたムスメサンを射止め、現在は三人の子持ちになっている。

それはともかく、話は業界のうわさに移った。

「それにしても、USスズキの問題は、困ったことだね。私はジャックとは古い友人だし、ミスター・スズキとも会ったことがある。二人とも、とってもいい男だ。それが、なんであんなことになるのか、わからんなあ」

このデーブの話にあるジャックというのは、アメリカン・ホンダの創生期にあって販売を担当、モーターサイクルを新しい商品として米国人の生活の中に定着せしめるのに力があったといわれている男である。彼は、ホンダが軌道に乗るや、一族郎党を率いてスズキに移った。スズキでも、販売面ではヤマハを急追する勢いをみせたが、なにしろ組織の主なポジションはすべて彼の配下で占められているため、「スズキコーポレーションかジャックコーポレーションかわからん」と評する者が、最初からいたのは事実であった。

いきさつはいろいろあったらしいが、日本人マネジメントとジャック一派のイザコザが販売店のうわさ話になるまでに広がるうち、一朝出社してみればジャック一派要人の机の上に解雇通知書が置いてあったということから、事態は人種戦争的色彩を帯びてきた。

駆け引きに長けたジャックらは、雇用契約期間保護、利益分配請求、損害賠償請求などでUSスズキを訴訟する一方、「日本人が悪いんだ」というキャンペーンを、モーターサイクル業界で徹底的に展開した。

彼ら一派にはにぎやかな連中が揃っていたし、日本人への反感もまだまだ平均的米国人の感情のどこかに隠れているらしく、モーターサイクル業界には「日本人というのはけしからん連中だ」という見方が、急速に広がりつつあった。

「サム、日本人は、個人としてはあんなにいいのに、ビジネス組織の中ではおかしくなるんだろうか……」デーブは不思議でたまらないようだった。

「伝わって来る話にはロクなのがないぞ。一般従業員は八時半から働いてるのに、日本人だけかたまって十時過ぎにゾロゾロ出て来たり、日本人だけの会議ばかり開いたり、日本人だけ夜おそくまで残ってテレックスと電話でハママツと話したり、こんなことでは一つの組織にならんよ。日本人のトップは、セールスマンを呼びつけて、出張の具体的指示をしたりするそうだが、これでは、セールスマネジャーがたまるまい。

ジャックたちをクビにしたやり方も、もうひとつだね。それぞれ言い分はあるんだろうが、もう少しうまくやってもらわんことにはこっちがたまらんよ。トップマネジメントのゴタゴタは、結局われわれ販売店への支援が弱くなるということだからな」

日本人びいきのデーブにしてこうなのだから、普通の販売店が言っていることは推して知るべしである。

「日本人は、約束・契約を破るのをなんとも思わない」

「ジャックたちにやったようなパールハーバー的クビ切りは、ヤツらの常とう手段だ」

「決して本心を明かさない」

「米国人を信用せず、日本人だけで物事を決める」

「日本からのテレックスなしには、なにも決めることができない」

私たちがモーターサイクル業界から人材を受け入れながら発展していく過程は、これら偏見との戦いの歴史であった。偏見というものは議論で消えるものではないので、事実を作り、事実をつきつける戦いであった。

後に東部で、私とスズキ出身のダン・ウィーゴーとの間に展開された論争は、その典型といえよう。

少々理屈を述べさせてもらうなら、海外の日本企業にこの種の問題が絶えないのは、一つには日本企業のマネジメントの問題、もう一つは現地人の心理的抵抗の問題、に起因すると思う。

海外、特に欧米企業のトップマネジメントの第一要件は、決定をなしうることである。しかるに日本の年功序列企業の優等生は、「スタッフ」として中二階的評論家的に優れている場合が多く、まかり間違ってこの手合いが海外のトップとして押し出されて来ると、「決定なし」「決定遅れ」の山を積み重ね、企業としての体をなさない混乱状況を作り出してしまう。

現地側にしてみればかようなマネジメント欠格者が送り出されて来た所以などは知る由もないから、「日本人というヤツは……」になるのである。日本の大企業なるものは、その年功序列人事制度でもって、かようなマネジメント欠格者の優等生を年々歳々大量育成しているわけで、海外で問題を起こす原因は日本の大企業の体質の中に内包されているのであり、これはまさに日本側の責任なのである。

付言すれば、この世界経済の中で、日本企業だけが中二階的評論家栽培にいそしみながら競争力を持ちうる事態が永続きしようはずもないから、年功序列は滅びざるを得ない。その後においては、日本企業がかように恥さらしなマネジメント上の問題を起こすこともなくなるのである

第二の現地人の心理的抵抗は、さらに二つの側面を持つ。その一つは、いわゆるジャップへの反感であるが、これは一朝一夕にどうなるものではないけれども、平和な世界が続く限り、世代の交代が進むにつれて、徐々に解消することを期待するしかない。

その二は言語障害の問題である。しゃべることが不自由で、ゆっくり話してやらぬと理解できない人間は、どうしても白痴めいて見えるし、現地人が「こんな馬鹿の下で働くのは」という気になりがちなのも、無理からぬ面がある。だが、これは本人の努力で相当程度カバーできる分野であり、私自身の経験でも、特に聞く方は努力でかなりのところまで行けるものである。

デーブは、「うまい晩飯をありがとう。助けになることはなんでもやるから遠慮なく言ってくれ」と別れていった。

その後いろいろな面で助けられ、今に至るも友人であるが、デーブ先生よほどスズキがいいと見え、カワサキは売ってくれない。

サンディエゴ=ゲイとミツコ

サンディエゴにある唯一のカワサキ販売店は、バッタ屋であった。

こわれた、もしくはこわれかかったモーターサイクルをあちこちで仕入れ、走れる状態にしては、サンディエゴに入港した軍艦の水兵たちに二束三文で売りつけるのである。水兵たちにしても、入港中なんとか走れる限り文句は言わず、出港の際はまた彼の店に売っていく。この水兵相手のバッタ屋が彼のメーンビジネスで、新車はカワサキしか置いていない。すなわち、ホンダその他のまともなところからは相手にされていないのである。

主人公は、カワサキを中心に新車商売を拡大したい抱負を語ったが、どうにもインチキ臭く、私としては「こんな商売もあるんだな」ということを学んだだけで、いとまを告げた。

この店の評価は当然の<E>であり、大都市サンディエゴにこんな販売店一つしか持たないところはいかにもわが西部代理店らしいやり方だった。

サンディエゴの山手のナショナルシティの店は、自動車屋が立ち並ぶ目抜き通りにブリヂストンとカワサキの看板を出して、なかなかの店構えであった。主人公の六十じいさんは、シカゴで長いことハーレイダビッドソンを売っていたという。もう隠退する気で気候のいいこの辺に引っ越して来たのだが、若いパートナーのゲイのすすめに乗って、つい半年前にこの店を開いたのだそうだ。

彼はブリヂストンもカワサキも、マシンとしては立派なもんだと評価しており、「アフターサービスさえガッチリやれる体制を作れば、ヤマハやスズキにはすぐ追いつくよ。だがそのためにも、西部代理店は整理せにゃいかんな」と言った。

ゲイのあいさつは日本語で、「よくいらっしゃいました。ボクのオクサン、日本人です。名前はミツコです」であった。

つい最近まで二人は大学の同級生。学校やその周辺で、自動車の運転ができないままにタドタドしい英語でバスを乗り継ぐという可憐なミツコへの同情心が、いつの間にやら質的変化を遂げて結婚したものらしい。ゲイは大学を中断してモーターサイクル屋をやっているが、これはミツコには後顧の憂いなく大学を修了させるためでもあるそうだ。

その夜は二人の家でスキヤキをご馳走になった。

ゲイは人のいいことは無類だが、モーターサイクルのメカニズムについても、店の帳票制度についても、通り一遍の知識しか持たず、さりとてもっと突っ込んで勉強する気もなさそうだった。これでは、「将来、じいさんの持ち分を買収して、ボクがあの店をやるんだ」という話もまゆつば物といわざるを得ず、「あの程度の店なら、修理も部品も帳面も君自身が全部わからねば駄目だ」という私の忠告は、なかなか納得してもらえなかった。

シカゴじいさん、肝心のところは全部自分で押さえて、ゲイには雑用しかやらせてないし、ゲイの方も「モーターサイクル屋ぐらいその気になれば簡単だ」と、甘くみている様子があった。

翌日の日曜日、ゲイ夫妻の強いすすめに従って、世界一といわれるサンディエゴ動物園を見た。神戸の王子動物園や東京の上野動物園を連れ歩いた子供たちのことがしのばれた。動物には大して興味もないので、いい加減にぶらついていると、黒っぽいシャツ、ズボン、クツ、ガネ、それに左右ぶっ違えに二つのカメラをかけたまずは典型的な日本紳士が二人、すれ違いざまに大きな声で、「日本人だろ、アレ」

「でしょうね。ですけど、めったに声かけちゃいけませんよ。近頃は、随分変なのが来てますから」

私のことなのである。

休日の遊びとあって、どこかの販売店でもらった店の名入りのTシャツ、安物のサングラス、それに長距離運転の際の愛用品たるゴムゾウリといういでたちをしていたのが「変なの」と見られたのであろう。

米国の風物の中では、日本語でなにをしゃべっても周囲にわかりっこないと甘えて、あのようなことを、当人にはっきり聞き取れる声量でどなりまくってまかり通る無神経さは驚くべきものがある、と思った。サンパウロ周辺の日本人は、ブラジル人を「外人」と呼ぶが、若干通った非国際性である。

自信を取り戻す

「おかしな日本人が、カワサキ代表と称して出没している」といううわさは、モーターサイクル関係者間に、かなりの早さで広がったようである。ガーデナ・アパートへの電話がふえ、私は、全員と会って話を聞くよう努めた。

▼販売店に興味を示している者──この中には、サンフランシスコのデーブ・ゴールデン、フレズノのダグ・ウィルソン、ロサンゼルス界隈のノーム・リーブス、サンディエゴ界隈のホリデイなど、名うての老舗が多く、いずれも「カワサキ工場が直販に当たるのならぜひやりたい」と頼もしいことであった。

▼雇ってほしい者──「オレは、カリフォルニア一のモーターサイクルメカニックだ」というのが、次々に五人も押しかけたりした。言うのはタダだし、自動車産業におけるごとき 権威ある資格制度があるわけでもなし、それにこちらがカワサキと称してはいるものの正体不明の一匹狼とあっては、吹くだけ吹いとけ、といったところだったのだろう。

▼契約ライダーになりたい者──個人参加者主体という建て前を崩さぬよう運営されてきた米国のレース界でも、欧州でのGPレース圧勝の技術に裏打ちされた日本の工場マシンの圧倒的速さは公知の事実になりつつあったため、GPの実績がないカワサキに対しても「乗せてくれ」という申し出が絶え間なかった。彼らの売り込みは強烈極まりなく、黙って聞いているとカリフォルニアや米国では元より、欧州で走っても楽々と勝てそうなことを平気で言う。「じゃあ、なぜヤマハに乗らないんだい」とやると、自分の値打ちを認めないヤマハへの不明を攻撃したりするが、なに、記録を調べてみると、どいつもこいつもカリフォルニア州の二流どころであった。一流の者はヤマハ、スズキ、ハーレイダビッドソン、それに当時はまだ大型車レースで鳴らしていたBSA、トライアンフなどの工場マシンにありついていて、レース界でなんの実績もないカワサキに売り込んだりはしなかったのである。

▼モーターサイクルジャーナリスト──発表済みの六五〇CC W1のほか、「ベラボーに速い二五〇CC二気筒」のうわさが、USテストをやったテキサス、オクラホマを震源地に絶えず、これらに関する質問が主であったが、西部代理店の解約問題にも及ぶ場合が多かった。彼らにしてみれば、カワサキも工場が出て来て、珍しいクルマを出したり、レースをやったりすれば話題がふえるわけで、一様に歓迎ムードであった。私は、公表してほしくない点ははっきりさせた上で、なるべくはっきりと事実関係を述べ、一度も裏切られなかった。付言すれば、約八年後に英国で直販を開始した際は、公表されては困ることまでバラされ、困ったものである。

土曜、日曜は 大体草レース場で過ごした。ロードレースのごときもの、モトクロスのごときものをあちこちでやっていたが、出走者とその家族友人などが主体で、私のように漠然とレースを見に来てるのは少なかった。それでも映画館並みの入場料を取るし、出走料はもっと高いのである。

私はなるべく早く出かけて、目につく所に車をとめ、モーターサイクルのチラシを車の上に置いて風で飛ばぬよう石で押さえておいた。帰りにはほとんどなくなっていたから、誰かがどこかに持って行き、その幾分かは購買動機につながってもいったのであろう。

金曜日の夜は、ガーデナのアスコットレース場で過ごした。サミー・ターナー、ディック・ハンマーのような英雄がいて、あの頃がアスコットの全盛時代だったのではあるまいか。

ここのレースは、左方向のみにクルクル回るハーフマイル(欧州でいうスピードウェイ)と、左右のカーブと少なくとも一カ所のジャンプがあるTTの二種類。昼よりも明るい光線の下、英雄たちは色とりどりのヘルメットと皮ジャンパーに身を固め、英国製4サイクル大型車の排気音をとどろかせて走り抜けた。

観客席は二ドル五十セントの入場料を払ったお客で満員。それぞれのひいきライダーに声援するほか、転倒でもすれば総立ちになって大よろこび。ホットドッグをかじり、ビールを飲みながら、にぎやかなことであった。

レースそのものも面白かったが、ここに来るとモーターサイクル業界の関係者にまとめて会うことができ、社交場、情報収集場としても値打ちがあった。すぐ近くの一○九通りにある一〇九クラブは、ゴーゴーバーともビヤホールともつかぬ薄汚れた代物で、ここにはレースが終わった夜十一時過ぎになると、ライダーやメカニックやその関係者たちが押しかけてきた。

アスコットは観客が多いため、賞金も高く、勝った連中はホクホク顔で自慢話をやるし、負けた連中はヤケになってわめく。彼らの騒ぎは、かなりスラングを解するようになりつつあった私の理解をも超えており、なぐり合いのケンカは毎度のことであった。こんな所まで迷い込む日本人は他になかったから、私はなかなか大事にされ、勝った連中はビールなど振舞ってくれたものである。

こんな毎日を送りながらも、私のカリフォルニア直販に関するレポートは徐々にまとまっていった。北カリフォルニアの販売店にいじめ回された頃は敗北感に打ちのめされたものだが、ロサンゼルス中心により多くの人々と接し、その話を聞くうち、「やれる」という確信が固まってきた。

かくて八月中旬、私のレポートは、販売店ごとの調査票を添えて、東京のボスあてに空輪された。要するに、工場が直販してアフターサービスと新機種の導入に努めるならば、カリフォルニアだけでこれこれの台数は売れるし、事業性のメドあり、という結論だった。(続く)