PROJECT BIG-1──CB1000 SUPER FOURが誕生した1992年。それから現行モデルまで三代30年にわたり続いてきたCB1000 SUPER FOUR / CB1300SUPER FOUR / CB1300SUPER BOl D’ORシリーズ。ホンダにとってかけがえのないスタンダードモデルでもあるCBシリーズだが、その運命は時代の潮流に翻弄され、忘れ去られようとしていた。

「俺たちが乗るバイクがないじゃん」──密やかに始まったプロジェクト。数値に表せない魅力をどう伝え、カタチにしてきたのか。張本人、その「俺たち」が語るセッションの第2回はデザイン面からアプローチしよう。

※注──今回、プロジェクトBIG-1〜CBを見守り続けてきた、「俺たち」とは。

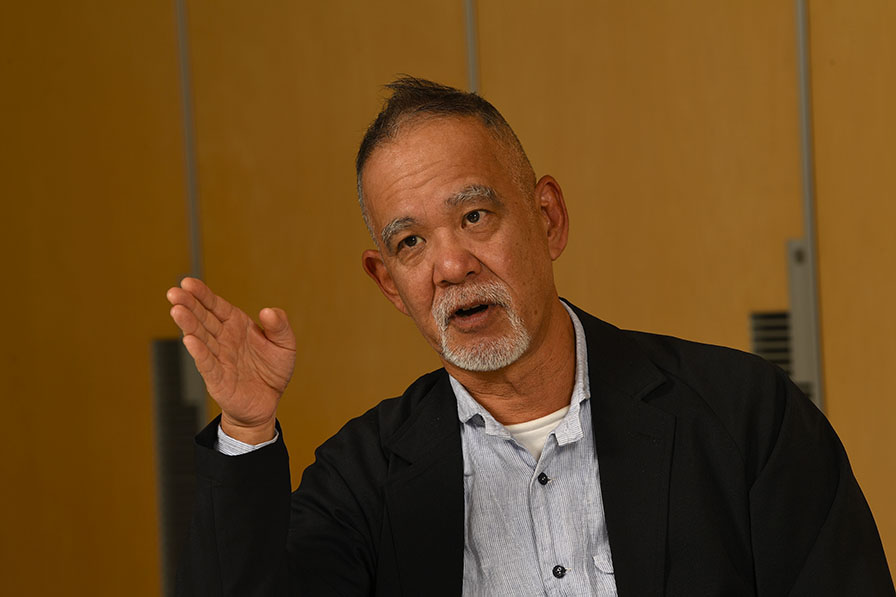

原 国隆 1992年発売 CB1000SF 1998年発売 CB1300SF 2003年発売 CB1300SF 開発責任者

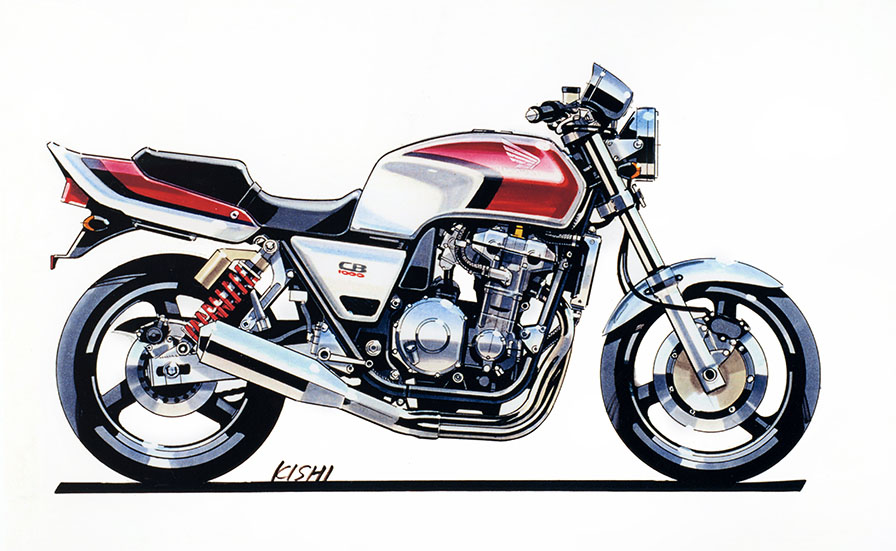

岸 敏秋 1992年発売 CB1000SF 2003年発売 CB1300SF デザイナー

工藤哲也 2005年発売 CB1300SF CB1300SB 完成車まとめ

原 国隆 1992年発売 CB1000SF 1998年発売 CB1300SF 2003年発売 CB1300SF 開発責任者

岸 敏秋 1992年発売 CB1000SF 2003年発売 CB1300SF デザイナー

工藤哲也 2005年発売 CB1300SF CB1300SB 完成車まとめ

情熱はデザイン室から。

CB1000 SUPER FOURが誕生することになる背景にあった「俺たちが乗るバイクがないじゃん」という想い。パフォーマンスに傾倒したプロダクト。性能的には申し分ないが、バイクに夢中だった60年代後半から70年代──バイク乗りとしての青春時代をそんな頃に過ごした人にとって、レプリカ系モデルではどうしても満たされないものがあった。そんな想いはバイクの開発をする本田技術研究所の中にもあったのだ。

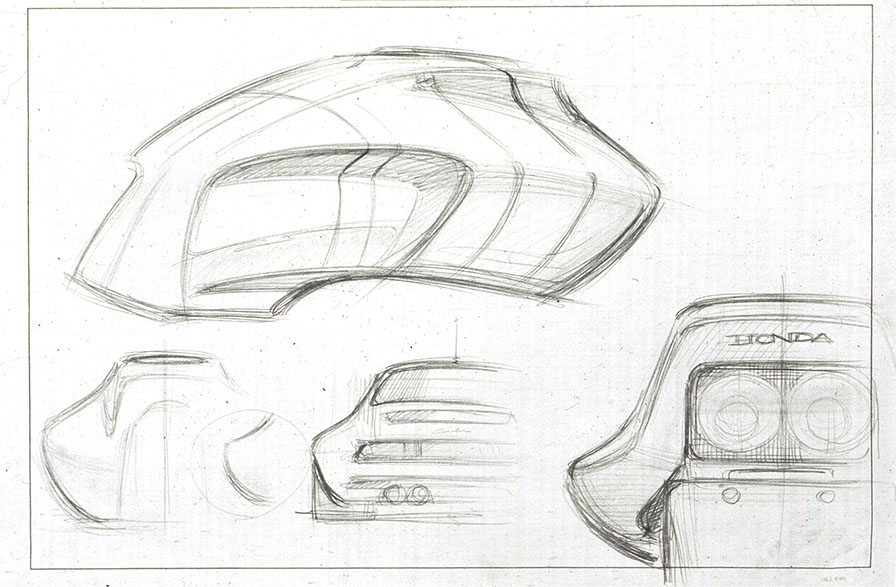

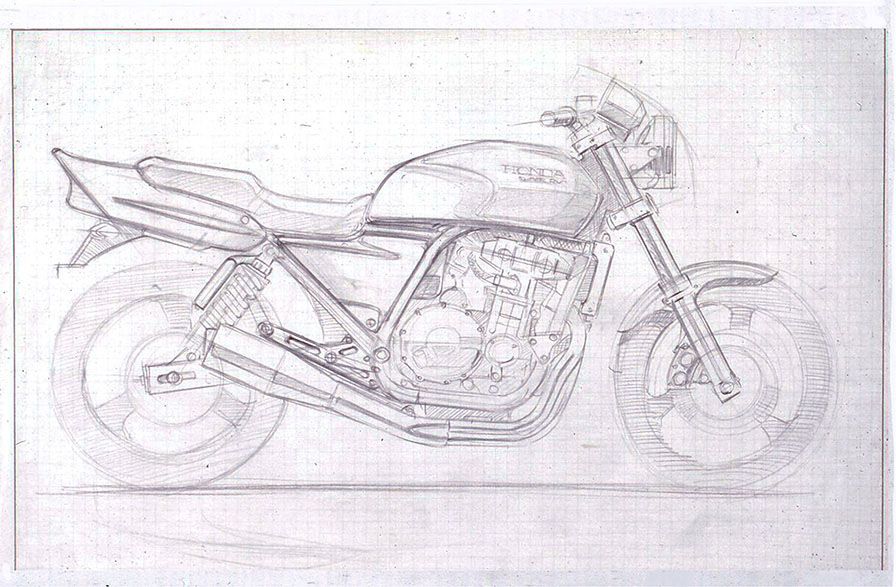

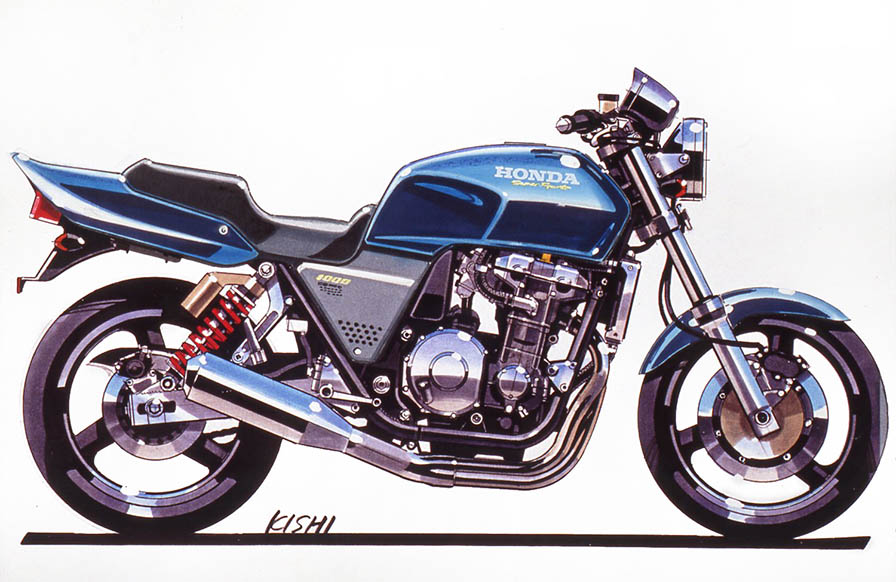

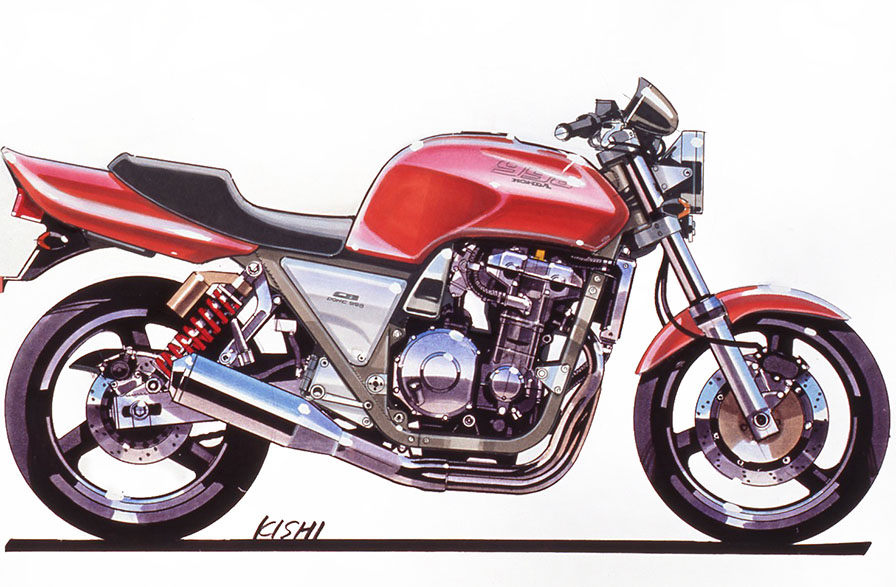

原 国隆(以下、原):CB400のイメージと同時にCB1000のイメージがすでにあった。それは岸が想う外観のイメージを鉛筆で描いて教えてくれたんだけど、「原さん、タンクやリアカウルはこういうボリューム感だよね」と。紙なんだけど、3次元的に描かれていて、それを見ると「ああ、なるほど」と解る。ポルシェの911にも通じるボリューム感。

岸 敏秋(以下岸):分かり易くイメージを伝えるためにそれを描きました。ポルシェの911ターボのリアビューで、フェンダーがタイヤを包むような感じです。力強くもあり優しいサーフェイスでもある。ああいったテイストが欲しかったんです。エンジンが持っている力強さ、包容力を表現するのに外装デザインにもこうありたいという部分がイメージとしてありました。

原:あの時、ポルシェのリア周りと並べて描いたのも見せてくれたよね。

岸:人に伝える術が難しいところですが、立体をやりながらです。個人的には硬い面であるとかシャープなサーフェイスというのが好みでもあり、若い人もそれが好きだったりしますが、このモデル(CB1000 SUPER FOURとなるクレイモデル)ではあえて抑えています。でもパワー、強さといった表現は気をつけましたね。

原:その時はまだ正式なプロジェクトではなかったから、足周り(注・車体設計担当)とか好きそうな連中に声をかけてました。

岸:当時それはデザイン室だけのプロジェクトだったので、設計、テスト部門さんも入っていない。お金もない。そこで、人目につくところでプロジェクトを進めることで、仲間を増やしたい、というのがありました。いろいろな人に知恵も借りながら、良い意見を聞いて、あとは自分たちの好きなように進める、というカタチです。

当時は直ヨン(直列4気筒エンジン)で育った人がほとんどだったから、ホンダがV4にシフトをして、仕事でV型エンジンをやりながらも、心の中で、「直ヨンやりたいよね」という声は少なくなかったし、みんながやりたいというのを感じていました。この想いが束になり、そこにポっと火が付けばぜったいに盛り上がるだろうな、と。

問:特に80年代初めから83〜4年まではバイクの性能向上における激動の時でしたし、そんな時代から始まったレプリカブームです。それとは違うCB1000 SUPER FOURを生み出す苦労のような部分ですね。

原:80年代にはヤマハとの出荷競争(販売台数を競いナンバー1の地位を競い合った、いわゆるHY戦争)もあって、1週間に1台、新機種を出すという猛烈な頃です。浜松に寝泊まりして新機種のプロジェクトを立ち上げるわけです。ハイテクこそが正義、という風潮だった。お金に糸目も付けずに。

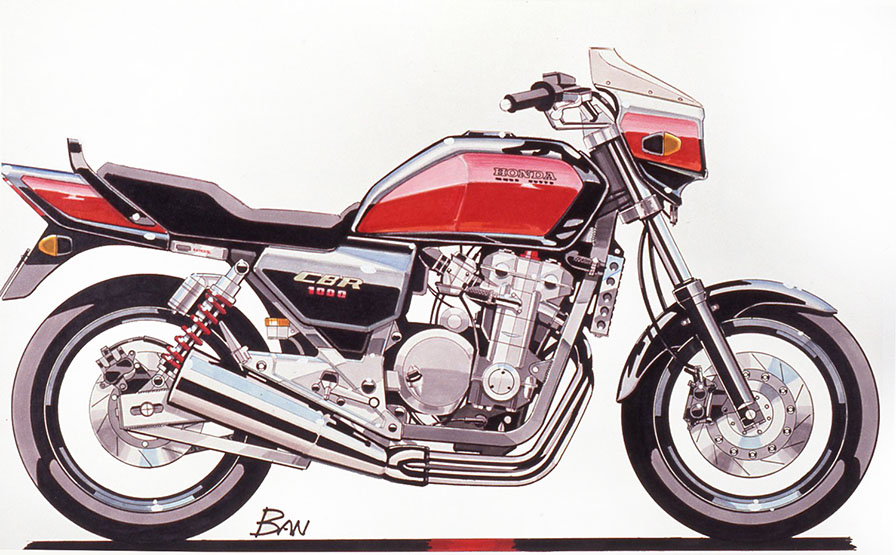

それを経てバイクはV型エンジンとなった。V4で高性能なバイク。取り残された直ヨン搭載のCBR1000Fも、フルカバードでエアロだといって。かつてのバイクのように、外からメカが見えることがない。でも、当時はそれが進化なんだ、と。

V4はパフォーマンス路線で走ってゆく。V4搭載のレプリカもある、V4搭載のクルーザーもある。アメリカでもそれで押していったわけです。で、気が付けば、自分たちが乗りたいバイクがないぞ、と。

BIG-1を造る前、CB750ナイトホークとか、ユーロスポーツを造っていた。タイヤはモノスパイラルラジアルを履いていてハンドリングはとてもいい。でも、車体が負けちゃう……。シャンシャンとエンジンも回って性能的にはいい。だけど、味も素っ気も足りない。そこじゃなくて例えば、4気筒、4本マフラーの音で感動したような部分がない。だからこそCB1000が欲しいね、となったんです。

原さんや岸さんにとってレプリカ時代を通過した上で「新たなスタンダードバイクが欲しい、必要だ」という想いは時代も同じだった。カワサキは空冷直列4気筒エンジンを載せたゼファーシリーズでいち早く時代の流れを牽引する。89年4月に400を、翌年には750を。そして92年には1100を送り出す。ゼファーは確実に追い風になったようだ。そのゼファーはカワサキが持つレガシーを思わせるディテールを散りばめ、さらに当時のカスタムトレンドも取り入れたパッケージの400と、トラッドなビッグバイク感とZ1、Z2を思わせる丸みで外観、エンジンのヘッドカバーなどを造った750、そして1100は水冷エンジンをベースに起こした空冷エンジンを新規で造り、70年代後半以降のカワサキモデルのスタイルを思わせる威厳とモンスター感を持たせるなど、ゼファーシリーズとしての切り口を分けて示していた。カワサキ流に、性能とは一線を画するスタイルを打ち出したのだ。

原:CB-1を造るキッカケは、レプリカ時代になってフルカバードが中心になったということがあった。最新性能というスペック、それで速いぞ、凄いぞ、と競っている。そう言っているうちに気がつけば自分たちが乗りたいバイクがなくなっていった。それでCB-1を造った。

それが出て8000台近くは売れたのに、その年、ゼファーも出た。こっちの開発メンバーは、あんなノスタルジックなスタイルは売れないだろう、という感覚だった。ところがものすごい数が売れる。もう、カウンターパンチどころか、右フック、左フック、アッパーカットももらって、ボディーブローも効いて叩きのめされた。そこからですよ。岸が絵を描き始めたのは。ゼファーのお陰、とも言えますね。

岸:ゼファー400が提示したようなカスタムのトレンドも頭にありました。当時、『ロードライダー』などの二輪誌を見ても、ツインショックのバイクを弄るトレンドがあった。カワサキさんはエンジンを空冷で来ましたが、私たちはあえて水冷で行きました。ノスタルジックじゃない路線とでもいいましょうか。

CB1000 SUPER FOURのクレイモデルに使われたエンジンはCBR1000Fから拝借した水冷DOHC4バルブヘッドの直列4気筒だった。AEROというネームを与えられた外装デザインは、流体的にも見えるフォルムで覆われた。そのバイクに搭載された当時のホンダにとっては最強の直ヨンだった。

原:たしかにCBRのエンジンを最初に見たとき、いいね、と思った。もちろんこれで空冷だったらな、という想いはありました。しかし今後環境規制で空冷は厳しくなる。水冷のほうが絶対いいというのもありましたね。まずは売価を見据えてCBRの水冷エンジンを使えばできる、ならばそれでもいいんじゃないか、と思いました。あの段階で空冷を造っていたら世に出ていなかったかもしれない。

スタイルはオーソドックス。エンジンは他機種のものを転用。「俺たちが乗るバイク」を造りたい、というプロジェクトは簡単なものではなかった。そこで目指した方向性が今日、30年目を迎えるロングセラーへの階段を上る一段目だったのだろうか。また、ホンダのスポーツバイクで、国内モデルで30年も続いた例もないのでは……。

原 ないですね。たしかにない。正直、30年も続くなんてこれっぽっちも思っていなかった。未来永劫、戦略のようなものもまったく考えていなかった。たぶん、当時は誰一人考えていなかったと思います。結果論で今、30年という節目を迎えていますけどね。お客さんに感謝しかないです。

岸:実はグローバル化という視点でヨーロッパ、アメリカにも売り込みをしました。でもこれが、ことごとくダメでした。実質的にBIG-1シリーズは国内専用モデルだった。正直言ってそれもあって長くは続かないだろうな、と思いました。ロードライダー誌にあるようなツインショック時代のモデルをカスタムするトレンドも入れていますから、そのような流れ、ブームもあるときからシュリンクするだろう、世代は移ってゆくだろうな、と思っていました。

原:ウチは売れなくなるとあっさり諦めちゃうからね。

岸:それでも工藤さんや、スーパーボルドールの登場など、ユーザーのニーズにしっかりと応えてきたのは凄いな、と思います。ウチにしては珍しくコツコツとメンテナンスをしてきた機種だとも言えますね。

工藤哲也(以下、工藤):SUPER FOURは三世代とも原さんが初号機のLPLなんですよ。だから引き継がれた部分はあったと思います。「芯としてこうしたい!」──それがしっかりと継承されているのも大きいと思いますね。その部分が変わってきちゃうと、何所を目指してるんだっけ? とブレてしまう。三代にわたって節目節目で原さんが関わってきていたのが結果的にBIG-1がここまで続いた要因だったとも言えます。

原:だからといって、ここまで続くとはこれっぽっちも思っていなかった。ただただ、俺が乗りたいバイクができた、というのはあったけど。とにかく、ユーザーも進化に明け暮れるレプリカ一辺倒には疲れていた。「普段に、普通に、楽しく乗れるバイク。それが欲しいよね」と流れが変わって行きましたよね。

CB750FOUR K0はアメリカ市場から熱望されたバイクだった。当時、ビッグバイクのアイコンだったイギリス製の650〜750㏄の直列2気筒エンジンを搭載したバイクたちは低中回転から生み出されるトルクによって繰り出される加速でユーザーを魅了した。

対するホンダは世界グランプリで培った高性能の神器「高回転高出力型」エンジンを搭載したDOHCヘッドのCB450をUS市場に送り出す。これでどうだ、と。しかし、彼の地のライダーは、シフト操作をしてパワーバンドを駆使すれば速いが、アクセルを開けただけでは既存の魅惑的なバイクたちの加速に劣る450という排気量にも関心を示さなかった。

アメリカのディーラーからは一刻も早く売れるバイクをよこせ、という悲鳴にも似た声が届く。そして現地視察でそのズレを知った開発陣が究極のバイクとして送り出し、大ヒットとなったのがCB750FOUR K0だったのだ。

しかし、CB1000 SUPER FOURが送り出される92年。彼の地では2本あるリアショックを持つバイクなど、過去のものであり、性能的魅力を追い求める嗜好性は日本と同様だった。2023年の目線で見れば、ネオクラシックというジャンルがどのメーカーにも存在する今なら話はまた別だったのかもしれない。少なくとも、販売においても海外からの追い風が吹く状況ではまだなかったのだ。

原:当時売り出したCB 1000 SUPER FOUR が92万円。だからヨーロッパ、アメリカにもこのバイクのコンセプトを理解してもらい、BIG-1を売り込めないかな、と。そうすれば開発費の償却を早めることにもなる。リッターバイクとしてはほかの車両、輸入車と比較すれば値頃感はある。ヨーロッパ、アメリカでも販売してもらって、トータルの償却費を下げる、という算段です。営業にも無理をいってヨーロッパやアメリカにも出した。でも売れ行きはさっぱりで、ソッチは1〜2年で引き上げることになったけど。

しかし国内では順調に動き出す。追い風は国内市場に吹いていた。

工藤:時代に上手く合致したのはありましたね。国内販売での排気量制限がなくなり、大型自動二輪免許が教習所で取得できるようになり、高速道路の制限速度が普通車と同じになった。二人乗りができるようになった、という流れの中でCB1000 SUPER FOUR、CB1300 SUPER FOURがスタンダードになった、というのもあったと思います。

原:免許があればすぐにレプリカのような性能重視のバイクにも乗れるけど、それはまた別の問題。乗りやすいフレンドリーなバイクが求められた。性能に脅迫されないバイク。速く走ればいいってもんじゃない。それもバイクの魅力の一つ。いろいろな楽しみ方があるのもバイクの魅力なんです。

CB1000 SUPER FOURから続くシリーズに絶えず用意される白と赤のカラーリング。それは初代のCB1100Rのそれにも似ている。ホンダのレガシーというようなイメージもあったのだろうか。

岸:おっしゃる通り。私の原体験の中にヨーロッパでも強いホンダというイメージがあります。CBXしかり、CB1100Rしかり、ホンダに憧れた一つのキッカケですよね。ホンダに入ってからも、CB1100Rをデザインされた森岡 實さんの下でやらせてもらったのも思い出です。

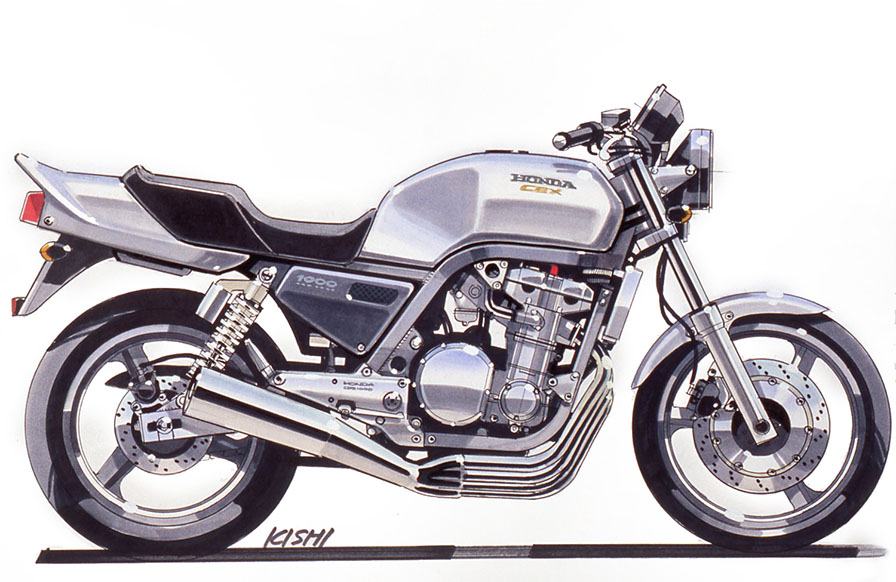

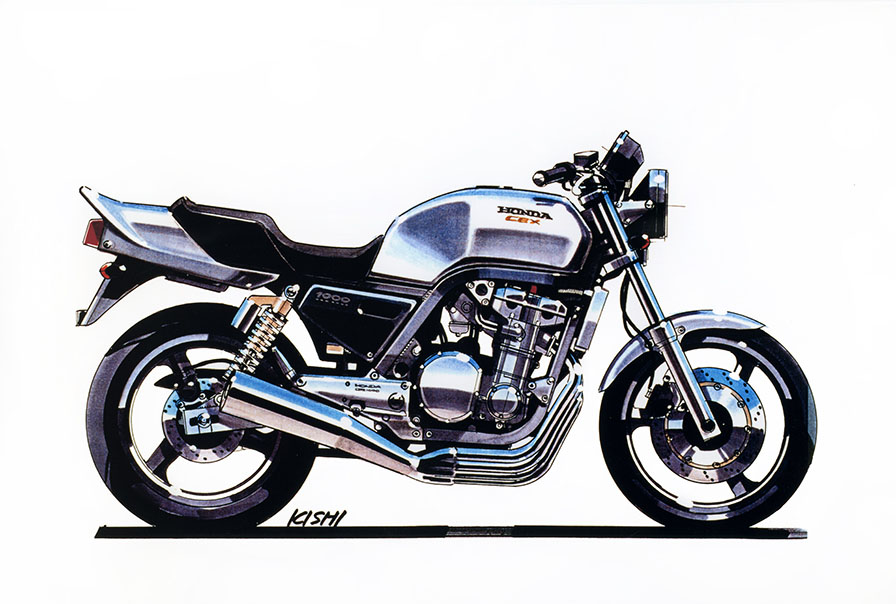

ヨーロッパで猛威を振るったホンダ、そのアイコンであるCB1100Rのデザインというのがありました。サーフェスを表現するのに分かり易くポルシェの911を持ち出しましたが、燃料タンク全体のモチーフはCB1100Rですね。CB-1のあと、CB-1に1100Rのタンクを載せた絵を描いてみたんです。それを見た当時上司だった中野耕二が「これ、面白いよね」といたく気に入ってくれまして。CB-1の後継モデルの絵を描かないといけなかったのですが、1000の絵を先に描いていたところに原さんが時々見に来たりして、僕の中ではカラーリングもタンクの形もモチーフはCB1100Rです。

CB1100Rはホンダにとって象徴的なモデルと言えるだろう。そのモデルをデザインしたのは岸さんが慕った先輩でもある森岡 實さんの手によるものだ。

当時、本田技術研究所の所長で、後に三代目本田技研工業社長に就任する久米是志さんから、ある日曜日に森岡さんに「明日、パリに来てくれ」と電話が入る。USを中心にしたモデルラインだったホンダは、当時ヨーロッパ市場で苦戦が続いていた。ヨーロッパでの要望を取り入れたモデルが必要だ、さもなければホンダのシェアは下落する一方となるに違いない。ヨーロッパのセールスマネージャーたちとの会合を控え、期待される次期作を提示する。そのために森岡さんはパリに呼ばれ、20日間で14機種のデザインを仕上げよ、との特命だったのだ。

森岡さんは苦悩する。ヨーロッパとは? 美術館、ホテルの調度品、市街地にも歴史のあるデザインが溢れている。それが森岡さんの自信すら揺るがした。何所を見ても素晴らしいデザインに溢れた国に暮らす人々を満足させることなど到底できそうにない。バイクのデザイナーとして脂がのっていた森岡さんだったが「彼ら」を満足させられるナニカを生み出せそうな予感など全くなかったのだという。藁にもすがる思いで、サーキットに集まる実際のユーザーを見に出かける。その先でCB750FOURをレーサー風にカスタムしたバイクとユーザーを見る。ライダーの夢はこうだったのか。それをきっかけにCB750F/900Fのデザインスケッチが進められる。中でもテールカウルの形状はその後の会議でも絶賛されたという。そしてCBX1000のテールデザインは当初、CB750FOURのようなフェンダーとテールランプが独立したスタイルだったが、それにも750Fで描いたテールデザインを用いられた。

この機種の登場で停滞していたヨーロッパ市場は盛り返すことに。苦難を乗り越えた後、ミラノに出張した森岡さんはある場面に遭遇する。ミラノの城塞にバイカーたちが入場するところだった。なにかのイベントらしく、ビモータなどを始め多くのヨーロッパの有名ブランドのバイクが列を成し、レザースーツで正装した騎士たちが走り去ってゆく。しかしそこにホンダのバイクは1台もいなかった。こんな特別な場面に相応しい世界一のバイクを造りたい。そんな思いからCB1100Rの企画が始まる。マグネシウムのカバー類、アルミタンク、そしてカーボンを使ったフェアリングなど当時としては貴重な軽量素材も使われた。なにより海外でのプロダクションレースで活躍させるため、車体ディメンションはホンダの車内チーム、ブルーヘルメットが鈴鹿8時間耐久で3位に入ったフレームディメンジョンを採用している。深いバンク角を得るためにクレードルパイプはエンジン下部に沿うような位置まで上げられたほか、左右二本とも分割式ではなく長いパイプから曲げて造られている。そのため生産現場ではエンジンのオイルパンを外した状態で車体に載せ、その後オイルパンを装着するという手間がかかる手法を取り入れている。それがきら星のようなCB1100R、究極のCBはこうして生み出されたのだ。

ロードゴーイングレーサー。当時のレプリカ時代のモデルを少量生産したような貴重性と高品質さ。以後、海外のイベントではそのCB1100Rの姿が必ずあった、という。

色やカタチだけをCB1000 SUPER FOURにいれたのではない。クレイモデルにはフロントアクスルホルダーに耐久レーサーを思わせるクイックリリース式のアクスルホルダーを装着することで、スポーツ性の高さもアピールしたのだ。

岸:自分の中ではCBというのは常にスポーツバイクであって、エンジンと足周りは肝なので、解りやすいアイコンとしてそうした部分は丁寧に作り込みます。デザイン室でイメージモデル、つまりクレイモデルを造るとき、そうした部分には拘ります。

BIG-1のクレイを造る時、各部署を回ってイメージに合うパーツを集めることがあるのですが、RC30のディスクプレートなどを取り付けて。その時はこのまま量産になるワケないよな、と思いながらも、コンセプトを表すためにとても重要なパーツだと考えていました。エンジンも、当時ホンダの直4では最先端にあたるCBR1000Fのものを使ったので、それに見合う足周りにしようと。BIG-1はノスタルジックな方向ではなく、走る、止まる、曲がるには最新のものを入れるべきだと。CBとはそうあるべきだと考えていました。

こうしたCBのDNAの部分はホンダの先輩たちが築いた部分を引き継いでゆくことであって、

あまり大袈裟なクリエイションをした感覚はありません。あくまでも先輩たちが造り上げてきた価値を今の時流に合わせて次の世代に渡した、という感覚です。

原:日本でBIG-1のようなバイクをホンダは売っていなかったからね。

岸:日本に売っていなかったからこそ、憧れる象徴的なものだった。

原:だから日本のお客さんには新鮮だった。ヨーロッパから見たら、2本ショックのバイクなんて、ナニって思う。

岸:CB1100Rのタンク実は意外に華奢なんですよ。現物を持ってきてはいるけど、スケッチはイメージだけで描いている。単体の燃料タンクとしてみるとCB1000 SUPER FOURとは迫力がちがうんです。

原:耐久レース用にDOHCヘッドを造って、隅谷守男さん(ホンダSRC契約ライダー)が500改で走って、750を850にして出ていた。その後耐久レース、エンデュランスレースに出て、そのへんからCBがFに進化して、CBXで技術も進化して、走りは1100Rでパフォーマンスのイメージが定着した。RCBが耐久レースで連戦連勝、カワサキ、ドゥカティもいたけどね。それで赤白のCB1100Rが出てね。

岸:赤白は日本のナショナルカラーですよね。

原:それが凄く新鮮で受けて。やっぱりK0のエンジンからDOHCにいって、900になって、1100になった。ちゃんと順番を踏んでいたんです。これがヨーロッパ戦略だったと思うんですよ。

岸:CB900Fだったころ、スズキさんの1100にバンバンやられて、これはまずいぞ、と。ヨーロッパホンダが中心になって依頼したそうです。

デザイン室から始まったCB1000 SUPER FOURの歴史。そこには多くのホンダの、CBの歴史が絡みつくように作用しているのが解る。

次回は現在まで続くCB1300 SUPER FOURをしっかりと調教したストーリーをお伝えしたい。(取材・文:松井 勉)

[『PROJECT BIG-1開発者インタビュー第1回』へ]

[『PROJECT BIG-1開発者インタビュー第3回』へ]

[『ザ・4気筒! CB1300 SUPER FOUR試乗』へ]

[『間違いなく、キングダム。CB1300 SUPER FOUR試乗』へ]

[新車詳報へ]

[ホンダのWebサイトへ]