これまで様々な「バイクでも車でもないもう一つのホンダ」、パワープロダクツ群についてレポートしてきたが、こういった「汎用」と呼ばれた機械を連想する時、上位に出てくるであろうものが、耕うん機だろう。発電機や刈払い機、草刈り機ももちろんメジャーなラインナップではあるが、普通に道を走っていて、あるいはツーリング先で見かける農家の機械と言えば耕うん機で間違いないはず。しかし我々からすると、一体何が「耕うん機」にあたるのかが曖昧かもしれないため整理しておこう。

4輪で、人がそれに乗って操縦するのも耕うん機の一種のような気もするが、あれはトラクターである。いわゆる耕うん機は、基本的にタイヤは二つ、動力となるエンジンが前方にあり、タイヤの後ろにはグルグルと回転するツメがついており、エンジンはタイヤ及びこのツメ両方に動力を供給。操作する人間はこの機械を後ろに伸びたハンドルを握って押すような形で操作する。ロータリーと呼ばれるグルグルと回るツメは作業によって他のものに付け替えることもでき、また後には耕うん機にテーラーなどと呼ばれるトレーラー状の車(そもそも耕うん機そのものをティラーと呼ぶこともあるため難しいが) を連結させ、移動手段、または農作物の運搬に活躍。軽トラが市民権を得るまで農家のモビリティとして大切な役割を果たしてきており、今でも農村部ではこうして活躍を続ける耕うん機を見かけることがある。

ホンダ参入は早かった

この「耕うん機」に近い形のものは戦前から日本になかったわけではないが、本格的に日本メーカーが耕うん機を作り、馬や牛の代わりに農業の現場に浸透していったのは戦後、50〜60年代の話だ。海外製のものを模したものからスタートしたのはバイクの歴史と同じだろう。

ご存知の通り、戦後と言えばバイクの世界でも様々なメーカーが乱立し、生き残りをかけて技術の進歩に取り組んでいた時。ホンダも並みいるライバルと切磋琢磨しながら成長していた時期であり、とても他の分野に手を出している暇はなさそうなものだが、農村で重労働を続ける農家を見た本田宗一郎氏の決断は早かった。

「技術で人に貢献する」というテーマはバイクという移動のための技術だけでなく、労働全般に当てはまったこと。「農業・漁業に携わっている人は、大切な人生の大半を重労働に費やしている。これではいかん。機械化して彼らの労働を軽減する何かができないか。ホンダのもっているエンジン技術を使って日本を貧困から救えないだろうか」と、ホンダの創業者は50年代にすでにパワープロダクツをホンダの大切な一面としてとらえていたのだ。こうして生まれたのが、ホンダ初の耕うん機、F150である。

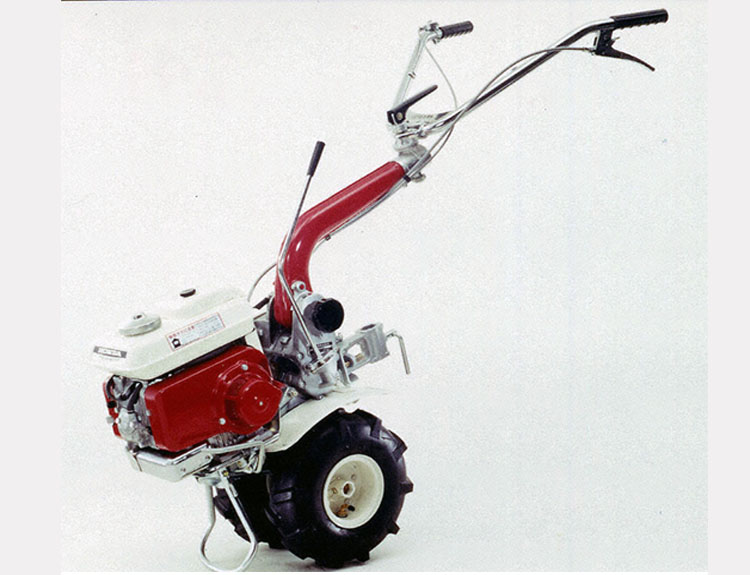

このF150の登場はCB750フォアの10年も前、1959年のことだ。なぜこのホンダ初の耕うん機がセンセーショナルだったかと言えば、それまで当たり前であった動力をベルトで伝える方式ではなく、エンジン/ミッションが一体式であったことだろう。これはいかにもホンダらしいところ。というのも、ミッション一体式はクルマやバイクでは当たり前のことであり、ホンダとしてそれを使うのは当然の選択。しかしこれまでの「当たり前」とは違っており、この新しい高性能耕うん機はとても良く売れた。

もう一つ、ライバル各社の耕うん機は地味でベーシックなものが多かったなか、この鮮やかなカラーリングが目を引いたのだ。実用性はもちろんのこと、商品性という面からも耕うん機市場に新たな風を吹き込んだと言える。

ホンダはその後、より小型のF25や、以前この連載でも紹介した、ディーゼルエンジンを搭載し流麗なデザインを持つF90などを展開。ただの農耕器具とは違う、技術的な提案と魅力的なデザインを展開していきつつ、農業の現場で求められているニーズや提供できる技術を模索しながら様々なモデルを展開していく。

これからは「小型化」

ホンダの耕うん機の歴史で語られることが多いのはトラクターの「マイティ11 」だろう。四輪操舵+常時四輪駆動というワードを聞いたこともあるはずだが、ホンダらしいチャレンジを高い技術力で実現した機種として有名なマイティ11である。 しかしこういった魅力的・興味深い機種がある一方で、ホンダは早いうちから小型の耕うん機の将来性を見抜いていた。一つには日本の農業は田んぼだけでなく小さな畑や山間部といった立地も多いため、トラクターのような大きな機械よりも耕うん機、さらに耕うん機でも小型で扱いやすいものが必要だろうと考えていた。出稼ぎなどで農村部から男手が減っていたのもその一因。日本の農業は女性や高齢者が主体となってきており、だからこそ扱いやすい耕うん機が必要だった。F25からの流れで常に小型の耕うん機はラインナップしていたが、1969年のF28となると明確に女性や高齢者にも扱いやすいということをホンダもアピール。「超小型」「折り畳み式」といった言葉がリリースに並び、「ホンダ超能力携帯ティラー」と称したのだから、日本のバイクと同様、小型軽量高性能を謳っていたわけである。さらに194年にはF28「こまわり」というモでルが登場するが、これは「女性専用機」とされたほど。ホンダとしては珍しい2ストエンジンを採用してまで徹底して軽さを追求したのだった。

こうしてホンダは様々な小型・軽量・高性能な耕うん機を発売し、全体的に縮小を続ける国内の農業に対して小回りの利く、便利な機種を提案してきたのだが、エポックメイキングな一台が、1980年に登場した「こまめ」である。この革新的耕うん機の登場で、ホンダの耕うん機ラインナップはこまめを中心に展開していったのだ。

これまでの耕うん機は一般的なバイクのようにエンジンはクランク横向きで搭載されてきており、動力はベルトで伝達されるのが主だった。しかし「こまめ」はエンジンをクランク縦置きに変更。縦置きと言ってもゴールドウィングのようにクランクが前後に縦配置ということではなく、垂直に縦配置ということ。クランクが直接地面に刺さっているようなイメージだ。動力はベベルギアでロータリーに伝えられ、そこには交換が必要なベルトや注油が必要なチェーンなどは介在しない。全て密閉されており泥が入り込まず非常にクリーンという意味では、ファイナルがシャフトドライブのバイクに似ていると言えるだろう。さらにエンジンという最大の重量物がロータリーの真上に配置できるため効率的にロータリーに重量をのせることができるのも魅力。自然と車軸に負荷がかかり、操作する人間は最小限の入力で耕うん作業ができるようになった。この画期的な縦置き配置エンジンにより、今まで以上に小型、軽量で、しかも低重心で扱いやすい、新しい耕うん機が出来上がった。すでに農村部、農家の人々に小型で扱いやすい耕うん機を提案してきたホンダだったが、この「こまめ」の発売を機に、さらに家庭菜園ユーザーにもアピールを強めていき、農家以外にも広く愛されることとなった。ここをターニングポイントにいまやホンダ耕うん機ユーザーの84%がホビーユーザーだそう。そして農業の現場ではこの使いやすさがビニールハウスの中や傾斜地にある小さな畑などで重宝され、大切なサブ機として未だ重宝されている。

こまめの大ヒットをうけ、ホンダはさらにこの小型耕うん機の分野を突き進み、バリエーションモデルも展開、代表的なのは「サラダ」だ。こちらはこまめ同様のバーチカルエンジンレイアウトを持ちながら、後ろに車輪を持ち、ロータリーは前方に配置。これにより初心者でもロータリーが離れた場所で回転しているため安心感が高い。これまではこのような構成だとロータリーに力がかからず、耕うんが浅くなりがちだったが、サラダでは「同軸正逆転ロータリー」なる機能でこの問題を解消。同軸で回転するロータリーの歯が、前に回るものと後ろに回るものがあるのだ。前に回るものだけではどんどん車体が浮き上がる方向に力がかかってしまうが、同軸正逆転 ロータリーなら下へと掘り込んでいく力が働き、深くまで耕うんできるというわけだ。

この同軸正逆転ロータリーは除雪機でも使われている技術なのだが、安全で効率的な作業を技術で支えるという意味では創業者本田宗一郎はきっと喜んでくれそうな商品である。

一方で「プチな」は家庭菜園入門機、というまさに耕うん機の入り口的立ち位置。ホームセンターなどでも販売し、広く趣味の農作業をサポートする耕うん機として登場。こまめ以上に小さく・軽く、折りたたみができるハンドルや片手で持てるキャリーハンドルを採用し、乗用車への搭載も考慮した造りとなっていた。ホンダはプロの農家のちょっとした作業を手伝うという大切な役目から、本当のエントリーユーザーまで、この「こまめ」派生モデルで広くカバしていったのだった。

こまめはあまりに良くできており改良を必要としなかったのだが、 2001年になって初めてのモデルチェンジを受ける。それまでのSVエンジンから、こまめ専用のOHVエンジンが新たに与えられ、各種環境規制に対応すると同時に燃費も30%向上させた。この時のモデルチェンジも十分に考え抜かれたおかげで、今のこまめも機能の部分では基本的にこのモデルと同じである。しかしホンダはさらにクリーンで扱いやすいこまめを提案した。ピアンタである。

発売時には注目を集めたため記憶にある人も多いかと思うが、カセットガスを燃料にするのが特徴だ。ホームセンターなどで気軽に購入できるカセットガスを、専用のホルダーに装着してカチャッと本体にセット。ガソリンを買ってきたりキャブのつまりを気にしたりといった事柄から解放され、いつでも簡単始動、燃料もクリーンに保管が可能という新しい提案をした。この機種は主に家庭菜園、しかも週末だけ通いで野菜作りを楽しむような、市民農園といった施設を利用するホビーユーザーを対象にした商品なのだが燃料を カセットガスとしただけでなく、保管場所を汚さないキャリーボックスや移動用車輪一体型のキャリースタンの標準装備など収納や移動も簡単にできる利便性を提案した。これなら車内や室内においても汚れず、臭いもせず、かつコンパクトに折りたためるためスマートに収納することもできるというわけだ。

このようにしてこまめはさらにバリエーションを増やし、引き続きホンダの主力耕うん機ブランドとして活躍している。

40年近く基本設計を変えずに受け継がれてきた機種、こまめにフォーカスしてきたが、そんな機種を支えるパワープロダクツ研究員の存在も忘れてはならない。

今回同席してくださったのは、佐藤貴之研究員。1997年に入社して以来、パワープロダクツ一筋というエリートであり、主な仕事は開発及び各種テストというもの。自ら菜園を借りて自分が開発したモデルを試していたこともあるほど愛情を注いでおり、いわゆるテストライダー的役割も大きい。しかし入社以来20年ものあいだパワープロダクツに捧げてきたホンダライフ、佐藤さんはどのように捉えているのだろう。

「はじめはF1に憧れてホンダに入ったんです。ところが配属されたのがパワープロダクツ。自分で選んだわけではないので最初は落胆もしました。しかしやっているうちに充実感も生まれ、パワープロダクツの仕事も受け入れられるようになりました」

配属当初は「なぜここに!」となった時期もあったそうだが、後にF1関連に就くことができた他の社員の話を聞くと、F1では一つのことを一人がずっと突き詰めるということを知り、パワープロダクツで良かったかも、と思い直す。

ホンダマンであり、F1 に関わっていた父の後を追って1997年に入社後、本田技術研究所汎用R&Dセンターへ配属。FG201、FF300 といった小型耕うん機(ミニティラー)の商品開発、テストに携わる。2015年から3年間インドに駐在。現在はミーモの開発に従事。結果的にF1 開発には携わらずパワープロダクツに関われていることを楽しんでいるが、クルマを楽しむ気持ちを忘れず最近までマニュアルのスポーツカーを所有。「最近家族が増えたため、ヴェゼルに乗り換えちゃいましたけどね(笑)」と本人。

「パワープロダクツは一人が担当する範囲が広いので、一つの機種について全体像を見ることができるんですね。細かなパツの突き詰めも大切ですが、完成したもの をイメージしながらできますし、各パーツがお互いにどう影響し合うのかなどを捉えて開発ができます。そして出来上がったものは試すことができますしね」

確かに、F1に関わっていても自分の仕事の成果を自分で感じることはまずなく、ドライバーの戦績だけが判断基準だ。その点パワープロダクツは商品と開発者の距離が近いと言える。

佐藤さんは2015年からはインドに駐在。現地での耕うん機開発にもかかわる。ホンダ製品は比較的プレミアムなもので、特にアジア地区ではより安価なライバルも多そうだ。

「現地に行って、現地のユーザーに会ってニーズを拾って、そこから現地の原料を使って現地で作るわけですから、これもまたやりがいのある仕事でした。ライバルに対して競争力を持たせるのも開発の一部ですし、それを持たせるための綿密な調査などもします。こういった分野も含めて、一人で様々なことを担当できるというのがパワープロダクツ開発の魅力でしょう。『自分で作った』という実感がありますね」

一方で、テストライダー歴も長いため各商品に何が求められているか、どのような仕様が良いのかを肌で理解しているのも佐藤さんの強みだ。例えばロータリー部のツメだが、単純に見えてあのツメの曲がり方や角度で耕うん能力には大きな差が出るそう。佐藤さんは現地のニーズを聞き取り、「だったらこんなツメが良いんじゃないか」と直感的にわかるという。もはやパワープロダクツ超能力者である。

「いやいや、そんなことはないですが、様々な機種を担当するなかで感覚的な所は確かに磨かれました。こういったニーズならこんなツメにしよう、ともう少し曲げてみる、といったことがありますし、現場とすり合わせながらトライ&エラーで作り上げていきます」

トライ&エラーが許される職場、というのも今や珍しいだろう。トライは求められるがエラーはご法度といった世の中で、耕うん機のツメはほぼ手曲げでその形状が決められていくというのだから面白い。

「エラーと言っても数回の変更でだいたい決まってきますけれど、それでも確かにアナログな部分かもしれません。ニーズは様々ですから、小回りが利くというのは大切な部分ですね」

ホンダパワープロダクツの宝、佐藤さん、現在はロボット芝刈り機、ミーモの開発に力を入れているそうだ。過去の取材でミーモはすでに完成されているようにも思えたが、先を見越した開発を進めているそう。

パワープロダクツの世界は華々しさとは離れた場所にあるように見える時もあるが、佐藤さんのように粛々と、じっくりと開発を続けることで息の長い、良いモデルが生まれてくるのであろう。佐藤さんが更なる超能力を身に着けた時、こまめの次の大ヒット作が生まれるのかもしれない。