ウソです。嘘ですよ。そんなキットはありません。しかしレブルとEクラッチの相性はこの上ない素晴らしいもので、もはやクラッチレバーは必要ないような気までしてしまったのだった。これは皆が望んでいた「軽二輪カブ」なのではないか!? 違うか……??

- ■試乗・文:ノア セレン ■撮影:松川 忍

- ■協力:ホンダモーターサイクルジャパン

- ■ウエア協力:アライヘルメット https://www.arai.co.jp/jpn/top.html

CB/CBR650Rには申し訳ないが、レブルとの相性100%の「Eクラ」

長らくDCTでクラッチレス&オートマの機種を提案/展開してきたホンダによる新たなクラッチレス機構「Eクラッチ」。これはCB/CBR650Rの2機種に初採用され、「クラッチレバーを使っても使わなくてもOK。ただシフトチェンジだけはライダー側がやってね」という、ミッション付バイクのオートマ機構への新たなアプローチだった。

なるほど、スポーツマインドに溢れる場面では通常のマニュアルミッションを楽しんで、渋滞にハマった時にはオートマでラクしよう、という使い方ができるわけで、まぁ贅沢なハナシだ。そんな痒い所、いや、むしろ痒いかどうかわからないところにまで手を伸ばしてあげようという姿勢がホンダらしいというか。

CB/CBR650Rでこの機構を初めて体験した時には「良くできているなぁ」と感心はしたのだが、同時に「まぁでも、今はクラッチも軽いし、クイックシフターもあるし、スポーツバイクにおいてこの機構、要るかしらん?」という気持ちもあり、割とニッチなマーケットなんじゃないかとも思ったのだった。

ところがレブルになると印象がガラッと変わった。レブルというモデルの性格からしてクラッチレバーを操作しようという気持ちがまるで起きない。完全にEクラ任せで走ることに違和感がないのだ。クラッチ操作せずにギアチェンジだけするなんて……あれ? コレ、カブじゃない?

ホンダラインナップを「総カブ化」させる

EクラはDCTよりスポーツ寄りの機構ではあるだろう。何せシフトチェンジはいつでも自分でしなければいけないのだし、気が乗ればクラッチレバーも楽しめるのだから。ところが今回のレブルに乗ってそうとも限らないなと思い直した。せっかく「マニュアルも、クラッチレスも、両方楽しめるんですよ」というのがEクラのアピールのハズではあるのだけれど、むしろクラッチレバーなんてもう要らないんじゃないか?と思ってしまった。

Eクラの一つの魅力は後付けが容易でかつ価格上昇も(DCT比では)控えめなプラス5.5万円ということ。ということは全てのホンダの機種が、プラス5.5万円でオートマになるってことじゃないか! オートマと言ってもシフトチェンジはしなければいけないから、正確には「プラス5.5万円でカブになる」ってこと! というのは少し乱暴かもしれないが、そう考えると夢のあるハナシ。さらには冒頭に書いたようにクラッチレバーもキャンセルしちゃってシンプル化すれば開発も簡単になり価格もさらに下がる!?

思考暴走を招いたレブルとの相性

ここまで読んで「コイツは何を言ってるんだ」と思った人も多いかと思うが、Eクラレブルに乗ればなんとなくわかってもらえるはずだ。CB/CBR650RのEクラは各種設定がやはり「スポーツ」だった。だから乗る時の意識は「クイックシフターに比べてどう」だとか「鋭い加速ができるのか」だとか「手で操作するクラッチレバーを超えているのか」だとか、そういった尺度で見ていたと思う。試乗会場がクローズド環境だったこともそうさせたかもしれない。

対するレブルはストリートでの試乗だったこともあって、「違和感なくのんびり走れるのか」だとか「あらゆる場面で間違った操作をしてしまわないか」といった、もっと日常的なレベルで接することができた。その結果、「あ、これはカブ250だ」となったわけだ。

トコトコとした性格のレブルゆえ、クラッチレスで走らせることに全く違和感がないのがまず素晴らしかった。Eクラの繋がり具合、極低速での断続的なクラッチミートなど本当に素晴らしく、スポーツモデルではないがゆえの適度な緩さ(≒スポーティさと逆の性格)がEクラとの相性をとても良くしており、CB/CBR650Rでは感じてしまっていた「やっぱりクラッチレバーを操作したい」という想いや、あるいは無意識的にクラッチレバーを操作してしまうということがまるでなかったのだ。

加えて、シフトチェンジも操作マニュアルにはアクセルを開けたままがオススメ、と書いてはあるものの、シフトアップ時にはカブのようにアクセルをちょっと抜いてあげてチェンジしてあげるととても素直にスルリとギアが入っていくこともあって、もう、しつこいようだが本当にカブなのである。カブ過ぎて普段カブ90を乗り回している筆者としては間違えてシフトペダルを踏み込んでシフトアップしようとしたり、ペダルのないカカト側を踏み込んでシフトダウンしようとし始める始末だったのだ。

いつ使うのだクラッチレバー

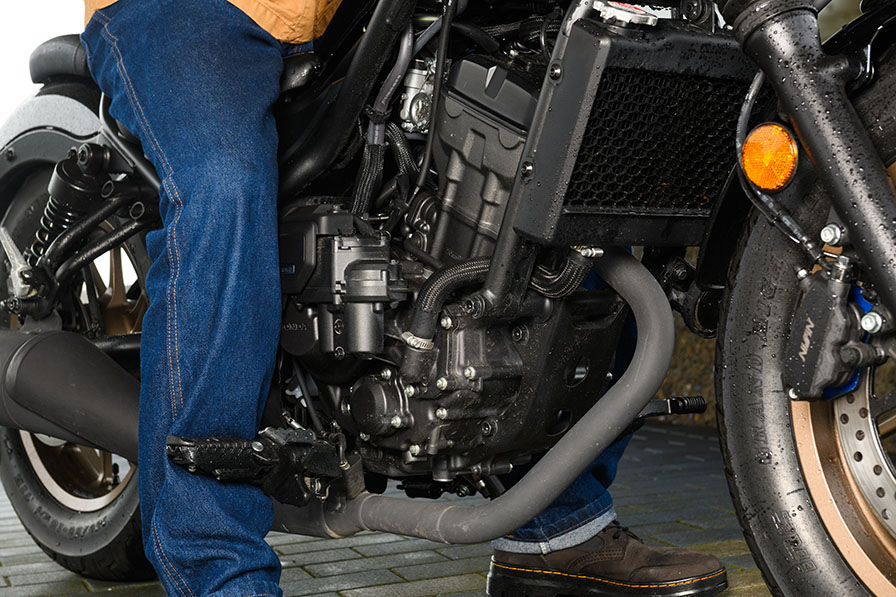

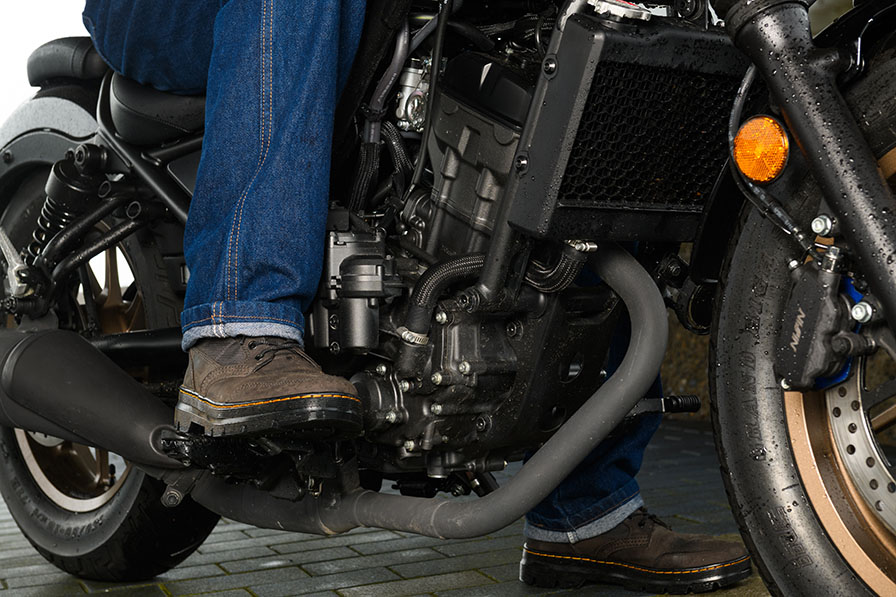

開発者インタビューにおいて「これもう、クラッチレバー要らないですね。クラッチレバーキャンセラーキットというのをアクセサリー設定してくださいな!」と申し上げて苦笑されたが、クラッチレバーは要らないんじゃないの? と本気で思ったのはタイトルカットを見ていただいてもわかるだろう。

ではクラッチレバーはどんな場面で使うのだろう。開発者からは「スポーツバイクを作るというスタート地点があるため、MT操作は残すのが前提で開発しています」「ビギナーでUターン時などクラッチ操作に不安がある人にとっても良いと思いますし、レブルはリターン層にも人気のバイクですからベテランライダーに対しても操る楽しみを残したいです」といったお話が聞けたが、「でもマニュアル版もあるじゃないですかぁ」という筆者に「いやいや(笑) だからマニュアルもオートマも両方できるってのがそもそもEクラなんですから!」と諭されてしまう場面もあった。

そこで食い下がって「でもですよ、レブルとは本当に相性がいいからUターンだって大丈夫ですよ。これ、本当に良くできていますもの」と申し上げると「熟成されていくとこういう意見も出てきてしまうんですね……」と、もはやどちらがEクラの性能をアピールしたい開発者なのかわからないような状態になってしまった。

では真面目なハナシ、いつクラッチレバーを使うのだろう。今回の試乗の中で唯一クラッチレバー操作が有効だと感じたのは急発進の時だった。レブルのエンジンは低回転域のトルク感は上手に演出されているものの、中回転域は少し間延びしている所があって、逆に高回転域はDOHCらしく伸びるという面がある。Eクラ任せでノンビリアクセルを開ければトルクフルな低回転域で力強く進むものの、急加速しようとアクセルを大きく開けると今一つ鋭い加速にはならない場面があった。

そこでクラッチレバーを操作。手動でクラッチを滑らせて元気な高回転域まで回し、自分の思い通りにスパッとクラッチを繋げば元気な加速を得ることができるというわけだ。この1点だけではEクラを上回る操作ができたな、と感じたが、逆に言えばそれ以外の場面では本当にEクラ任せで幸せな時間を過ごすことができたのだった。そもそもレブルでそんな急発進することなどあまりないのだし……。

シンプルEクラで5.5万円? いやいや、苦労があるのです

コストに厳しい筆者が気になったのは、CB/CBR650RのEクラは機構をオフにする機能やクラッチの繋がりのシャープさを選べる機能が備わっているのに対し、レブルではそれら機能が省略されているにもかかわらず、スタンダードモデルに対する価格上昇が同じ5.5万円だったことだ。さらにはCB/CBR650Rとレブルの価格の違いを考えると、Eクラ搭載による価格上昇率はむしろレブルの方が高いということになってしまう。

確かにレブルのEクラはCB/CBR650Rのものに対して機能的にはシンプルだし、Eクラのハード部分での機構は全くの共通でありレブル用に新たに開発し直さなければいけない部分はなかったそう。しかしそれでもこの価格にしたのはソフト部分で相当な苦労があったことと、Eクラ搭載において車体側の合わせ込みなど、実はかなり大がかりな変更が加えられているためらしい。

ソフトにおいてはすでにプログラムの大枠はできているだろうに? と思ったが、CB/CBR650Rに対してレブルは排気量も少なくかつシングルで、さらには価格も抑えた機種であるためECUの容量が少なく、Eクラ制御のための頭脳の搭載はむしろCB/CBR650Rよりも難しかったとか。また車体に関しては車体右側にEクラがつき僅かに重量が増えるため、しなやかな車体がちゃんと真っすぐ走るようにサスペンションの合わせ込みなど行ったという。

5.5万円の価格上昇、CB/CBR650Rと比べてしまうのはちょっと厳しかったかなと反省。「この完成度ならばお客様は納得して下さるのではないかと期待していますが……」との言葉に「ハイ! 納得しております!」とお客様ではない筆者は元気に答えたのだった。

実は素晴らしき車体の進化

Eクラとレブルの相性の良さに感動し、ゆえにEクラの行く末まで夢想が広がってしまったが、実は車体も素晴らしい進化をしている。レブルと言えばシートが低く扱いやすく、それでいてスポーティさも持っているというのが魅力だろうが、一方で足着きを追求し過ぎてしまったゆえか、シートの快適性やサスペンションの突き上げを指摘する声も少なくなかった。またクルーザーテイストにもかかわらずハンドルが意外と遠いため、そんなユーザーの声からアフターパーツメーカーからはレブルのハンドルを手前に持ってくるキットまで販売されていた。

この2点を改善したのが今回のモデルチェンジ。シートは高さや形状を変えることなく、中のクッション材を高密度ウレタンに置き換えることでクッション性を大幅向上。またリアサスはバンプラバーの形状と硬さを見直すことでボトムした時の衝撃を和らげたそう。今回の試乗ではリアサスがバンプラバーに当たるほどストロークさせる場面はなかったもののそれでもシートのおかげで非常に快適になったと実感。尻や腰の負担は大きく減っている。

またハンドルは幅も狭くしたうえ、6.5mm手前に、5mm上にポジションを変更。上体が起きることで腰の曲りが減ったことも負担軽減や快適性向上になっているだろうし、Uターンなどハンドルフルロックの場面では外側の腕が伸び切らずに車体のコントロールがしやすいというメリットもあった。

Eクラとは全く関係のないこの2点の変更だが、レブルがグッと快適になっただけでなく、乗り心地の向上により高級感もプラスされたと感じられたのだった。

アクセサリーの充実で世界が広がる

レブルに対する要望の一つとして、ETCが取り付けにくいというのがあった。シート下などにスペースがないため物理的に装着がしにくく、社外のバッグなどで対応していた人が多かったわけだが、今回そのニーズにも対応しETC車載器キットも発売された。車体左側に専用のケースが設けられ、ETCの電源取り出し用ハーネスも新設されている。なおこのETC車載器キット、物理的には以前のモデルにも装着できるが電源取り出しハーネスがないため、そこはショップさんと相談して工夫しなければいけない部分。

快適性向上と言えば細身で操作性が純正グリップと変わらないスポーツ・グリップヒーターも新たに設定された他、タンデムシートも20mm肉厚かつライダーのシートと同じ高密度ウレタンを採用したものをアクセサリー設定。このシートは座面も純正のリアフェンダーと一体化したリア下がりの形状から、上面をフラットに改めたことによりタンデムライダーの安心感を高めている。座面が高くなったことでタンデムライダーの膝の曲りも少なくなっているため、特にアクセサリーのバックレストも併せて使えば段違いに快適なタンデム走行ができることだろう。

このほかスクリーンやバッグ類、キャリアなど様々なアクセサリーが設定されているため、今まで以上にレブルは幅広く楽しめそうである。

レブルはネクストステージへ

そしてホンダもEクラで次世代へと進むか

車体の正常進化とEクラという新たな選択肢、そしてアクセサリーの充実でレブルはさらにスタンダードな人気機種として活躍することだろう。そしてスポーツモデルではないレブルに装着されたことで、今回Eクラの良さや発展性、将来的な可能性もより見えてきたような気がする。

コスト面のことを書いたりもしたが、例えば同じ5.5万円でゴールドウイングやアフリカツインにこの機構がつくのであればそれは画期的であり大歓迎である。また先述したようにこの際クラッチレバーによるマニュアル操作も簡略してしまった、さらに価格を抑えた版が出ても良いと本気で思う。良い意味で全てのホンダ車が「カブになれる」のだ。

マニュアルクラッチ操作を苦に思ったことがなく、オートマならばスクーターで良い、という基本姿勢である筆者も、今回の試乗はとても興味深く、素直に楽しめたのだった。

(試乗・文:ノア セレン、撮影:松川 忍)

Eクラッチ搭載がメイントピックではあるが、シートの快適化とハンドル位置の変更によりポジションも自然となった新型レブル。一見して分からないが、リアフェンダーはこれまでのスチールから樹脂製に変更。塗装の選択肢が広がりより多様な車体色が展開できるようになったという。

■エンジン種類:水冷4ストローク単気筒DOHC4バルブ ■総排気量:249cm3■ 最高出力:19kw(26PS)/9,500rpm ■最大トルク:22N・m(2.2kgf・m)/6,5000rpm ■全長×全幅×全高:2,205×810×1,090 ■ホイールベース:1,490mm ■最低地上高:134mm ■シート高:690mm ■車両重量:171[174]<175>kg ■燃料タンク容量:11L ■変速機形式:常時噛合式6速リターン ■フレーム形式:ダイヤモンド ■懸架方式(前・後):テレスコピック・スイングアーム ■ブレーキ(前×後):油圧式ディスク × 油圧式ディスク■タイヤ(前×後):130/90-16M/C 67H × 150/80-16M/C 71H ■車体色:マットディムグレーメタリック [マットガンパウダーブラックメタリック、マットフレスコブラウン] <パールシャイニングブラック、パールカデットグレー> ■メーカー希望小売価格(消費税10%込み):638,000円[693,000円] <731,500円> ※[ ]はE-Clutch、< はS-Edition E-Clutch>

[『2020年 Rebel 250試乗インプレッション記事』へ]

[『2017年 Rebel 250試乗インプレッション記事』(旧PCサイトへ移動します)へ]

[新車詳報へ]

[HondaのWEBサイトへ]