2023年はヤマハにとって試練の一年だった。サテライトチームが陣営を離れてファクトリーチーム2台のみとなり、そのファクトリーチームを支えたファビオ・クアルタラロとフランコ・モルビデッリの2名は、クアルタラロが年間総合10位、モルビデッリが13位、という結果に終わった。コンストラクターランキングでは全5メーカー中4位、チームランキングは全11チーム中7位、という成績だ。

見るからに厳しいこの結果を招いた原因ははたしてどこにあったのか。また、コンセッション(優遇措置)が適用される2024年に向けて、どのような復活のシナリオを描いているのか。技術面からMotoGPレース活動を支えてきたヤマハ発動機MS開発部プロジェクトリーダー・関和俊氏、そしてクアルタラロとモルビデッリをそれぞれ担当したサポートエンジニアの矢田真也氏と星野仁氏に、恒例の年末シーズンレビュー企画で2023年を振り返ってもらった。彼ら3名による振り返りは二輪メディア合同取材の形式で実施、その後に関氏と一対一の対面で質疑応答を行った。

●インタビュー・文:西村 章●取材協力:ヤマハ発動機 https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/

* * * * *

合同取材の冒頭では、まず、2023年型YZR-M1の特徴について、関氏から口頭説明があった。

「2023年度型M1は、前年モデルの課題を補うために最高速の向上を狙いました。ただし、それで我々の強みを失ってはいけないので、22年モデルが持っていたブレーキングやコーナーエントリーの良さを維持しながら最高速を上げることをコンセプトにしています。

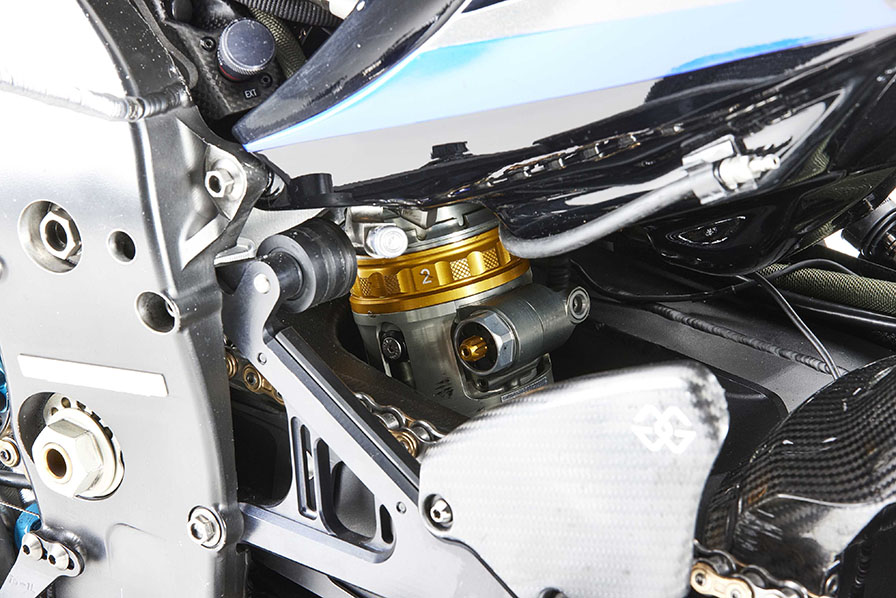

エンジンは高回転高出力化で加速や最高速向上に寄与、車体は剛性を見直して旋回性の向上を狙い、また、ライドハイトデバイスのアップデートや電子制御の煮詰め等、車両トータルしての加速性能も向上しています。

エアロダイナミクスに関しては旋回と加速の改善を期待して新型エアロを準備しましたが、トータルのバランスでは旧型のほうがいいだろうと判断し、ほとんどのレースでは22年型エアロをファインチューニングしたものを使ってきました。

23年型M1は22年モデルに比べると、車両トータルの戦闘力は上がっています。しかし、他社の伸びしろが大きかったため、結果的に苦戦することになりました。

他社と比較した場合のM1の持ち味はフロント周りの高いスタビリティと良好なフィードバックなので、ブレーキングやコーナーのエントリーでは強みがあると感じています。実際に、ファビオとフランコがフロントをルーズして転倒した場面は年間通じて少なかったのですが、そのような結果からも我々のバイクはフロント周りが優れていることを示せたと思います。

しかし、一方で加速側に関しては他社に対してまだまだビハインドがあって、レースでは前を走るバイクをなかなかオーバーテイクできず、中段に埋もれてしまうケースが多かったです。予選ポジションもあまりよくなかったため、レースペースはそれほど悪くないにもかかわらず、予選結果でグリッドポジションがよくなくてレースで苦戦してしまうことが往々にしてありました。最終的に2003年以来のシーズン0勝、という非常に不甲斐ない結果になってしまいましたが、シーズンを通じてバイクの開発改善に継続的に取り組みつづけてきました。終盤戦では、満足がいくところには達していないものの、条件さえ揃えば上位争いをできるところまで上向きに挽回してゆく手応えを掴んで終えることができた、と思っています。これは、我々が一年を通じて取り組んできた開発方向性が悪くなかったことの証で、来シーズンに向けても好材料だろうと考えています」

関氏も上で述べているとおり、2023年シーズンは圧倒的な強さを見せつけるドゥカティ勢に対して後塵を拝する一方のレースが続いた。マシンポテンシャル面でも、ドゥカティの容赦ない戦闘力ばかりが目立つ一年だったといってもいい。とはいえ、ヤマハも前年度から一定レベルの進化を果たしてきたのは上記の言葉にあるとおりだ。ただ、その進化の幅がドゥカティをはじめとする欧州勢に叶わなかったということなのだろう。では、なぜ追いつくことができないのか。何が足りないのか。そんな疑問に対して関氏は以下のように説明する。

「理由はひとつではないと思います。これは自分の個人的な主観も含まれているのですが、エンジンやエアロやライドハイトデバイスなどのパーツ単体で差が生じているのではなくて、ここ数年の仕事に対するアプローチの違いのようなものがどんどん累積した結果、おそらく今のような状態になってしまっているのだろう、と推測しています」

具体的には、日本的な地道で堅実な開発手法、仕事に取り組む姿勢や発想の違い、そして、過去の成功体験に甘んじてしまったのであろう自分たちのありかたも、現在の苦杯を舐める要因になっていたかもしれない、と関氏は省みている。

「おそらくホンダさんもそうだと思いますが、日本の企業は〈カイゼン〉という言葉が示すとおり、少しずつ改良を積み重ねてじっくり作り込んでいくことがすごく得意なのだろうと思います。すべて自社で開発して自社にその技術を蓄積していくことも、よしとする傾向が強いですよね。

一方でヨーロッパ勢は、コラボレーションやアウトソース、人材登用をすごく積極的に活用して、スピーディに開発を進めているのだろうと思います。信頼性に関する考え方も全然違っていて、日本メーカーの場合はしっかり作りこんで安全性を徹底的に確認しているから、サーキットでは滅多なことでバイクが壊れるようなことがありません。ところが欧州メーカーは、そのあたりの考え方も最小限のマージンで攻めてきているような印象があります。レギュレーションに関しても、日本勢は正攻法でやるところを彼らはギリギリを狙って巧みなところを突いてきたりするなど、そういったアプローチや発想に差があったように思います。

ただそれでも、我々は数年前まで今言ったような仕事のやり方で勝てていました。その成功体験があったので、なかなかそこから変えることができなかったのかもしれません。いまはもうその頃とは状況が変わっているので、彼らの手法も参考にしながら、ヤマハ流のやり方と欧州的なアプローチのいいところをそれぞれ上手くいいとこどりしながら、トータルとしてのベストを追求し、すでに新たな取り組みを始めています」

2024年シーズンに向けた日本メーカー勢の大きな話題のひとつに、技術規則やテスト規制などが大幅に緩和されるコンセッション(優遇措置)の適用がある。この措置を有効に活用しながらどうやって効率的にライバル勢に追いつくか、という戦略的な組み立てはシーズンの推移を大きく左右するだろう。関氏も「やれるだけのことはします」と話す。

「とはいっても、年間で使えるタイヤ本数の増分は、2023年に対して60本だけなんですよ。ライダーが一日テストをするとだいたい8本から10本を使うので、60本増えた分をファビオとアレックス(・リンス)で追加テストをするとすれば、3日分しかない。となると、そこまで無尽蔵に彼らのテスト回数は増やせませんよね。でも、その代わりにワイルドカードは6回まで出場できます。そういったこともうまく活用しながら、テストタイヤの本数をセーブしていく必要があります。

エアロとエンジンのアップデートについては、特にエンジンが年間を通じて開発できるので、それをうまく利用してキャッチアップしなければなりません。我々は、2024年を復活の年にしなければいけないし、その見込みもあると思っています。『23年はこんな結果だったのに……』と皆さんに思われるかもしれませんが、我々は毎年チャンピオン獲得を目標に掲げ、それを目的として活動しています。2024年も同じで、実際に我々が今、具体的に掲げている数値目標はチャンピオンを取ることを想定した目標値で、そこを目指してヤマハのエンジニアたちは日々、開発をしてくれています。

そこに到達するのは決して夢物語ではないし、我々が取り組んでいる方向性がうまく進めば、必ずや他社と戦うレベルに行けると思っています。コンセッションの適用は最後までわからなかったので、あくまでもコンセッションがない想定で、2024年にチャンピオンを取るための開発計画を立ててきました。そこにコンセッションが乗ってきた恰好なので、さらにそれを有効に活用する方法を考えて計画を練り直しているところです」

2023年シーズンに話を戻すと、この年はヤマハのグランプリ史のなかでおそらく初めてのサテライトチームを持たないシーズンになった。ファクトリーチーム2台のみという小さな陣容に対して、一方のドゥカティは4チーム8台を擁する。しかも、レースフォーマットの変更により、金曜午前の走行から全力でタイムを出しに行くことを求められるため、セットアップの煮詰めやニューアイテムのトライといった面では、人数が少ない陣営は圧倒的に不利になる。関氏も、ライダーの少なさが不利な状況に拍車をかけたことを認めている。

「実際に、ハンデは少なからずありました。レースフォーマットの変更が、状況をさらに難しくしました。2023年のレースフォーマットでは、金曜午後のプラクティスでレースに向けたタイヤを確認し、選択する必要があります。なぜかというと、プラクティス1はまだ朝で、路面コンディションが悪いことも多いですから。だから、レース前に走る最後の午後のセッションは金曜日の午後1回になってしまうんですが、レースに近いその条件でタイヤ確認をしようとしても、ライダーが2人しかいないとやれることも少なくなります。他社のようにライダーがたくさんいれば、ライダーごとに違うタイヤを確認して分担作業もできるんですが、我々はなかなかそういうことをやりづらい。新しいアイテムや新しいセッティングをトライしたいときでも、限られた時間の中でやらなければなりません。

ただ、この状況は2024年も続くんですが、サーキットでの走行時間が限られるのであれば、それを他で挽回しなければならないので、走行以外のテストやシミュレーションやデータ分析のレベルをさらに上げることで効率化する方法で対応しようと考えています。また、そういう活動の中で我々の技術力アップも期待できると思います」

さらに、2023年に大きな話題になった事項といえば、後半戦の第9戦から厳格に罰則が適用されるようになったタイヤの内圧規定ルールがある。レース数を経るに従い、違反者が続出して多くの選手に警告処分が出され、2回目の違反でレース結果に3秒のペナルティを加算されたためにレース結果が覆ったことも数回あった。この厳密な内圧規定の取り締まりに関しては、自然条件を予測するに近い無茶な規定だという声も少なからずあったが、ヤマハ陣営はこのルール対応にはさほど苦労しなかったという。クアルタラロ担当の矢田真也氏は、

「20戦計40レース戦っていくと、その週の(ライダーの)ペースとグリッドの位置から『おおむねこの圧でこの設定だったら、クリアできるだろう。攻めた場合だと、これぐらいかな』というところが皮膚感覚でわかってくるので、グリッドとペースに応じて自分たちの経験をもとに調整すれば、そんなに(規定値を)外すものではないかなと思います」

と、タイヤの内圧設定について振り返る。

「後方のグリッドがスタートしても、前との差が開いてしまうと(予測と外れて)難しくなってしまう場合もありますが、『この位置からのスタートだと何人ぐらい前にいて……』という一般的なレース展開から予想すれば、そんなに設定圧を大幅に外すことはないと思います」(矢田氏)

タイヤには圧力を検知するセンサーが取り付けられているが、ライダーも0.1bar単位で変化を察知できる、とモルビデッリ担当の星野氏は明かす。

「限界から離れたところの0.1と上限に近いところの0.1ではもちろん違いますが、ライダーは0.1上がったら、止まれないとかフィーリングが悪いと言っていますね」

両ライダーサポートエンジニアの言葉にもあるとおり、ヤマハが他陣営よりも比較的うまく内圧規定をマネージできたようだが、その要因はバイクの特性にもあったのではないか、と関氏は考えている。

「内圧の変化は比較的コントロールできていたと思うし、他社のライダーたちのニュース記事等で読むほど、我々のライダーはタイヤの圧力に不満を言っていたイメージがないんですよ。これはあくまで想像ですが、ヤマハの場合はフロント周りの安定性が高いので、他社に比べるとフロントタイヤの内圧に関する問題が少なかったのかもしれません。圧力変化でタイヤパフォーマンスが変化するのは事実ですが、その影響の大小は、もしかするとメーカーごとに違うのかもしれません」

現在開発を進めている2024年モデルについては、以下のように概要を述べた。

「具体的に何をやっているのかというところまで詳しく言うことはできませんが、開発の方向性としては2023年までの強みを維持向上し、苦労してきた加速を伸ばす形で開発を進めています。あと、新しいトピックとしては40%非化石燃料を使うことになりますが、燃料サプライヤーと協働を進めてきた結果、目立ったパフォーマンスダウンはありません」

というわけで、二輪メディア合同取材の概要は以上。

では、引き続き関氏とのOne on Oneインタビューへ移ることにいたしましょう。

* * * * *

―さきほどの合同取材でも言及されていましたけれども、2023年から週末全体のフォーマットが変わったじゃないですか。ピットレーンから見ていても、チームスタッフの作業がものすごく慌ただしくなっているように思うんですが、実際にピットボックスの中で仕事をしている側として、あらかじめ予想していたのと比較して、実際に始まってみるとどうでしたか。

「やっぱり慌ただしいですね。一番大変なのはタイヤの見極めや新しいアイテム評価の充分な時間がない、そこになかなか時間を割けないという印象でしたね」

―しかも、金曜午前だと冷えた温度条件も多々あっただろうから、シミュレーションという意味でもかなり厳しいですね。

「金曜午前の最初のランなんて、路面も汚いし路面温度も低いのであまり期待できなくて、セッションの最後あたりになってようやく何か少しできるかもなあ……という程度です。タイヤやアイテムをしっかり評価するためには、レースと同じコンディションの金曜午後を使いたいんですが、そのセッションも最後にはタイムアタックになってしまいます。つまり、最初の2回のランでレースに向けてタイヤをチェックして、その後の2ランや3ランでタイムアタックをすると、もう時間がおしまいになってしまいます。

―つまり、ウィークの中でトライできることは2022年までと比べると確実に減っているわけですか。

「減っています。開幕時点でのパフォーマンスの順序がそのままシーズン後半まで引きずってしまう可能性があるフォーマットで、シーズン中のキャッチアップはかなり難しいと思います」

―それはフォーマットの変化が不利に働いたからなのか、ファクトリー2台だけになったためにできることの幅が減って厳しかったからなのか、どうなんでしょう。

「その組み合わせだと思います。このフォーマットでしかもサテライトチームなしという状態は、少なくともポジティブではなく、我々にとっては間違いなく厳しいシーズンでした」

―土曜午後のスプリントは、決勝レースの半分の周回とはいえ、そこから得られるデータはたくさんあったと思います。軌道修正などのチャンスがある日曜朝のウォームアップは10分間になりましたが、有効活用をできていましたか?

「できていますよ。スプリントで課題が出たとして、もしも何もしなければ日曜の決勝で同じ結果が繰り返されるだけなので、スプリント後に日曜日に向けてさらにセッティングを変えたりトライしたり、ということはやっていますね」

―これについてもウィークの運行と同じことだと思うんですが、データ収集で比較するとドゥカティの場合は4チーム8台でヤマハの4倍なので、そこは大きな差がついてしまいますね。

「違うと思います。しかも8台とも速いので、それも大変です。あの速い8台を相手に戦わなきゃいけなくて、いつも誰かしらが必ず表彰台に上がっているじゃないですか。すると、そのライダーのデータを皆が共有できるので、こういうことをすればさらに速くなる、という相乗効果もきっとあったのだろうと思います」

―レース展開も、どうしてもドゥカティのペースで組み立てられていくだろうから、ヤマハには余計に不利になったのでは?

「そういう面もあったかもしれないですね」

―ヤマハのバイクは、取り回しの良さや高い旋回性が武器だったと思います。ところが、近年のエアロ競争は、ドゥカティの空力対策を皆が追随する形になっているようにも見えるんですよ。ウィリー抑制や加速、コーナー進入の安定等々は、ドゥカティのバイクには効率的な効果を発揮するでしょうが、もともと旋回性が高くてコーナー進入も安定しているヤマハのバイクがドゥカティの発想と似た方向性でエアロパーツを装着すると、むしろヤマハの持ち味を阻害する方向に働いてしまうようなおそれはないんでしょうか。テストライダーのカル・クラッチロー氏が指摘しているのは、おそらくそういうことなのではないかとも思います。

「だとすると、それを両立させないといけないですよね、もちろん、ドゥカティをただコピーするようなエアロパーツを作ったところで、それがただちにヤマハにも同じような効果があるとはかぎりません。だから、我々は我々のベストを追求していきます。ただし、エアロパーツはやはり効果があるんですよ。だから、そこは選択肢としては使わざるを得ないのだろうと思います。

2023年は新しいエアロパーツを投入したり前年仕様のファインチューンに戻したりということもありましたが、その試行錯誤から得られるものもあって、そのトライアンドエラーが先日のバレンシアテストで使った一番新しいモノに反映されています。ミザノテストで使用して、それをカルがもてぎのワイルドカード参戦で試す、という一連の開発でいいところと悪いところが見えてきて、その悪いところを修正しながら、我々のバイクのいいところをキープして他の領域を伸ばす、という進め方ですね。バレンシアテストで使用したエアロは、良かったと思っています。それを更に改良したものを2月のセパンに向けて準備している最中です。

エアロを入れることによってネガが増えてポジが消されてしまう面もあるかもしれませんが、それをなるべく少なくするように努力しながら、車両そのものの器を大きくすることを目指しています」

―乱気流が発生したり前のバイクに吸い寄せられたりすることで、ヤマハの持ち味である機敏さが活かせなくなることはないのですか。

「その長所を消さずに器全体を大きくすることを目指しています。アジリティが圧倒的によくて予選でもポールポジションを獲れるバイクなら、コーナリングで稼いで先行逃げ切りで引き離す戦略もたぶんありえるんですよ。集団を気にしなくていいわけですから。それをできていたのが、2021年や22年の前半です。でも、混戦になって前を塞がれてしまうと、コーナリングでタイムを稼ぐのは難しいですよね。だとすると、混戦の中にいても勝てるバイクを目指さなければいけない。それを22年に痛感しました。

では、そのためにはどこを改善すればいいのか。ヤマハはブレーキングは悪くない。だとすると、加速の領域をもう少し伸ばさないと混戦では勝ちにくいだろう。ということで、今はその方向を伸ばそうとしている最中で、そのひとつの手段としてエアロという方法もあるのだろう、と我々は考えています」

―最近の技術トレンドは、おそらくドゥカティが勝ち続けていることも理由のひとつなのかもしれませんが、エアロと動力性能のふたつが大きな開拓分野になっているように見えます。エアロダイナミクスで対応しつつ動力性能を上げていく、という傾向は今後もしばらくは続いていくんでしょうか。

「でも、エンジン開発とはそもそもそういうものじゃないですか。さらに扱いやすくてさらにパワーが向上するように、あとは燃費効率もさらに良くなるようにひたすら追求していくものだと思います」

―この1~2年は、あの曲がらなかったドゥカティが曲がるようになってきたことでヤマハのアドバンテージが減ってきたようにも見えます。

「それがはたしてエアロの効果で曲がるようになったのか、あるいは車体から来るものなのかは、我々には断定できないのですが、でもそうであるとすれば、我々はさらに曲がるバイクを作らなければいけないのかもしれませんね」

―バレンティーノ・ロッシ選手やホルヘ・ロレンソ選手の時代も、彼らはずっとパワーが足りないと言い続けてきましたよね。歴代のプロジェクトリーダーの方々はそのリクエストを受け止めたうえで、「ヤマハのバイクはこうやって走れば勝てるんだ」という特性を生かして開発を続けてきたのだろうと思います。

「ポールポジションを取れる立場にいれば、そういう戦いかたもできるでしょうね。しかし、2023年のリザルトを見ればわかるように、今の我々は予選でポールを獲ることができていません。コーナリング性能をさらに磨きに磨いて、旋回性を上げて毎回ポールポジションからスタートする先行逃げ切り戦略を実行できれば、確かに可能かもしれないですね。でも、レースは常に戦う相手がいる以上、たぶんそれは難しいだろうと思います」

―僕自身はヤマハファンでもホンダファンでもドゥカティファンでもないんですが、おそらく世のヤマハファンは、ヤマハらしい勝ち方をしてほしいのだろうと思います。

「ドゥカティは有り余るエンジンパワーを空力に振っているように見えますよね、彼らにはそれだけの〈原資〉があるから。でも、我々がドゥカティをコピーしようとしても、最後は多分エンジン自体やエンジン搭載位置などの差が出てきますよね。そしてそこに、直4とVそれぞれに最適な解があるのだとすれば、直4にあわせたベストな解を見つけないと負けることになってしまう。だから、我々がドゥカティのコピーを目指すことはないと思います」

―いろんな意見や考え方があるとは思いますが、ヤマハは直4を捨てませんよね?

「そうですね、今のところは。2024年は直4で戦います」

―では、2027年にレギュレーションが変わると可能性がある……!?

「その先はまだ分からないですね。トータルでどちらがベストかということを考えて、最良の選択をしていくことになると思います」

―最後の質問です。2024年もファクトリーチームのみの2台体制ですが、2025年以降はサテライト獲得に向けた準備をして行くんでしょうか。

「これはあくまでも相手の意志があったうえでの話なので、たとえこちらが望んだところで、すぐに誰かが我々と組んでもらえるようなものではないと思うんですよ。とはいえ、サテライトチームはやはり持つべきだろうと思います。競争力という点でもそうでしょうし、イベント性のバランスという要素も多分あると思います。でも、それを実現するには我々がまずいいバイクを作ってアピールすることが必要ですよね。戦闘力の高いバイクができれば、ヤマハと組みたいと言ってくれるチームもきっと出てくるでしょう。だから、まず目指すのはそこかなと思います」

(インタビュー・文:西村 章、取材協力:ヤマハ発動機)

web Sportivaやmotorsport.com日本版、さらにはSLICK、motomatters.comなど海外誌にもMotoGP関連記事を寄稿する他、書籍やDVD字幕などの訳も手掛けるジャーナリスト。「第17回 小学館ノンフィクション大賞優秀賞」「2011年ミズノスポーツライター賞」優秀賞受賞。書き下ろしノンフィクション「再起せよースズキMotoGPの一七五二日」と「MotoGP 最速ライダーの肖像」、レーサーズ ノンフィクション第3巻となるインタビュー集「MotoGPでメシを喰う」、そして最新刊「スポーツウォッシング なぜ<勇気と感動>は利用されるのか」(集英社)は絶賛発売中!