ミスター・バイク アーカイブス第7回 1976年10月号(第6号)

1976年(昭和51年)4月(月号では5月号)に創刊し、2010年(平成22年)7月号で休刊(書籍コード=ミスター・バイクの場合は08489が生きている限り廃刊とはいわないらしいので)して、現在はWEBでなんとか生き延びているミスター・バイク。長いようで短いのか、短いようで長いのか、35年間で420冊(増刊号は含まず)を発行しました。これも多いのか少ないのかさえ分かりません。創刊号から最終号まで、おもしろそうな内容をピックアップして、一部ではございますがご紹介させていただきます。あと414冊となると量が多いので、不定期更新になりますが、お気に召すまま気長にお付き合いくださればとおたのみもうします。

安定期に入るその前が明暗の分岐点(特に意味はなし)

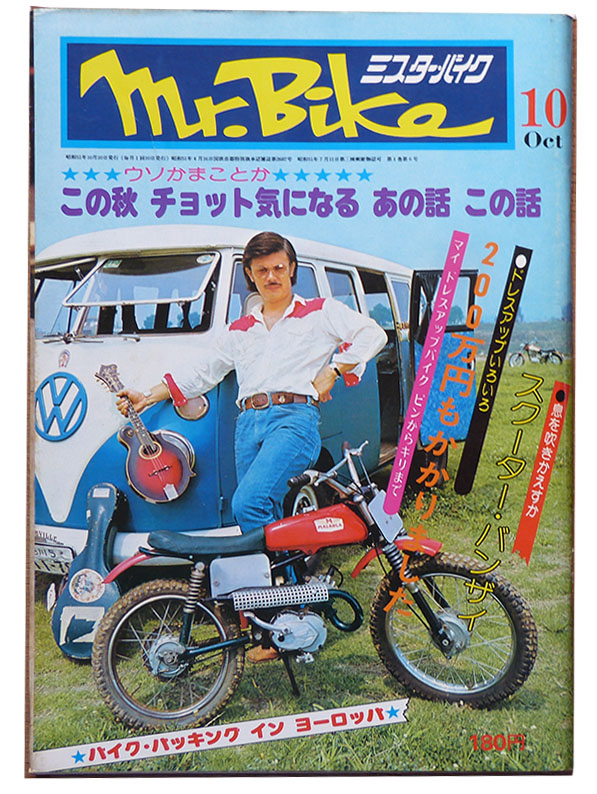

絵に描いたようなお洒落満載の10月号の表紙。見たこともない赤いミニオフ車、VWのタイプ2? ギター(まったく知識がないのでわかりませんが、きっと高いやつ)、そしてセクシーにポーズをキメている歌手のマイク真木さん。昭和モーレツサラリーマンには絶対真似できない、浮世離れしすぎたお洒落さんです。肝心のバイクですが、タンクに「MALANCA」とありますから、今は亡きイタリアのマランカでしょう。マランカといえば確か「コカイン」とかいう物騒な名前のバイクがあったような、なかったような。その程度の知識しかないので、このバイクの正体わかりません。ちなみに表紙解説には「ベビーバイク」としか書かれていませんから、書いた本人もよく解っていなかったのかもしれません。後ろの方にうっすらとツインエンジンのバイクも写っておりますが、これもなんだか解りません。演出なのか偶然なのかも含め、お洒落度数マシマシです。

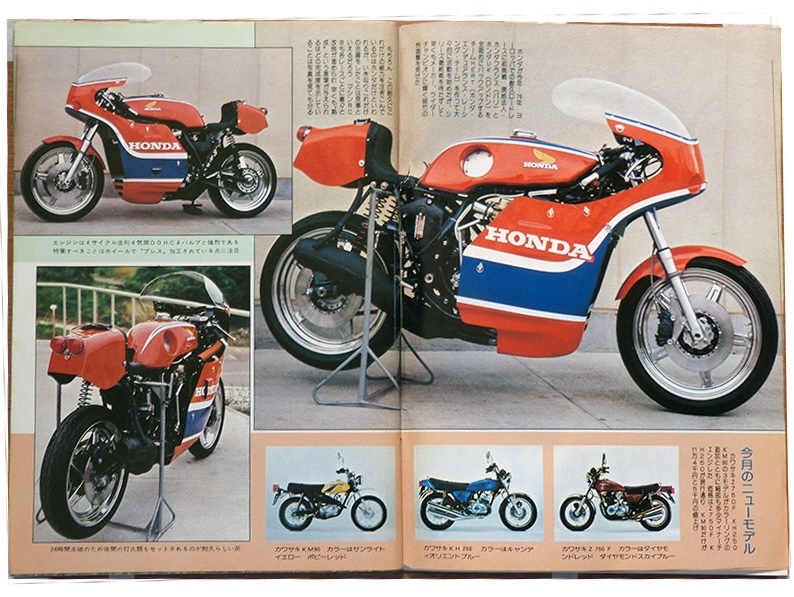

巻頭カラーはRCB。前号の誤植? のお詫びというわけではないと思います。デビューシーズンから大暴れしてメーカーとライダーチャンピオンを獲得した大人気の耐久レーサーでしたが、国内レースには出走していなかったこともあり、広報写真(メーカーが配布してくれる公式写真)が入手できれば、巻頭カラーを飾るのは当然でしょう。ただし解説をみると「エンジンは4サイクル並列4気筒DOHC4バルブと強烈である」とか「24時間走破のため夜間の灯火類もセットされているのが耐久らしいところ」という、ちょっとなぁ的なものです。おまけに本文のシメは「熟成という言葉が与えられるほどの完成度を示していることは写真を見ても分かる」ですって。写真を見てて分かるなら、詳細な解説してくれればいいのにねなどと、一休さんのような意地悪を言ってはいけません。最新バリバリのワークスレーサーです。今日のように情報がわんさか露出していたわけではないのです。だからしょうがないのです(ですよね?)。

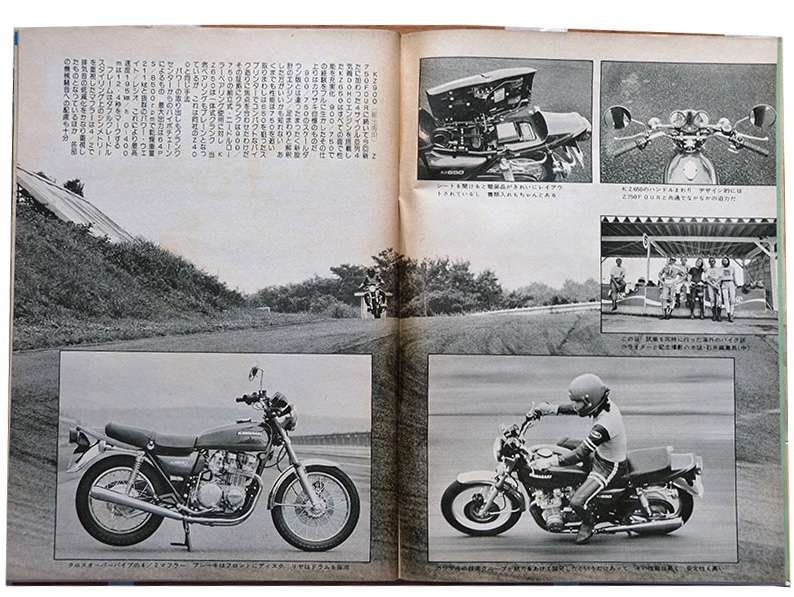

モノクログラビアはカワサキZ650試乗とスズキワークスライダーだった安良岡健氏、そして「女」は歌手デビューしたての有吉ジュンさん。特にツッコミどころのない真面目な記事です。

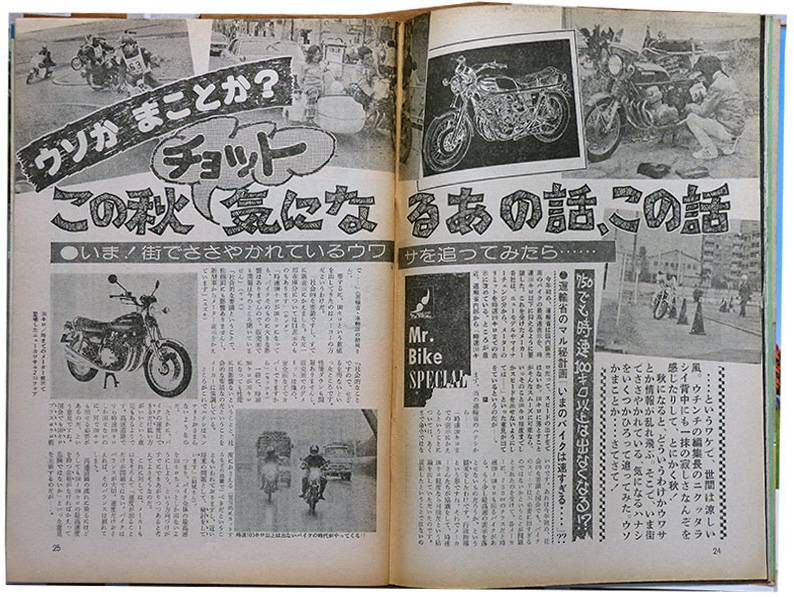

活版の第一特集は「ウソかまことか? この秋チョット気になるあの話この話」という噂話の検証。「750でも時速100キロ以上は出なくなる!?」「5つ目のバイクメーカー登場!?」「来年ヤマハとスズキがいっせいに復帰!?(WGP)」「1000ccバイク攻勢が始まっている!?」「ナナハン免許のための実践講習会!」「ゼロハンの制限速度アップ!?」の!? 連発6本。第5のメーカー話は、この手の特集のをやるときかならず出てくる定番記事ですが、本格的な第5の国産メーカーは今だにできません。

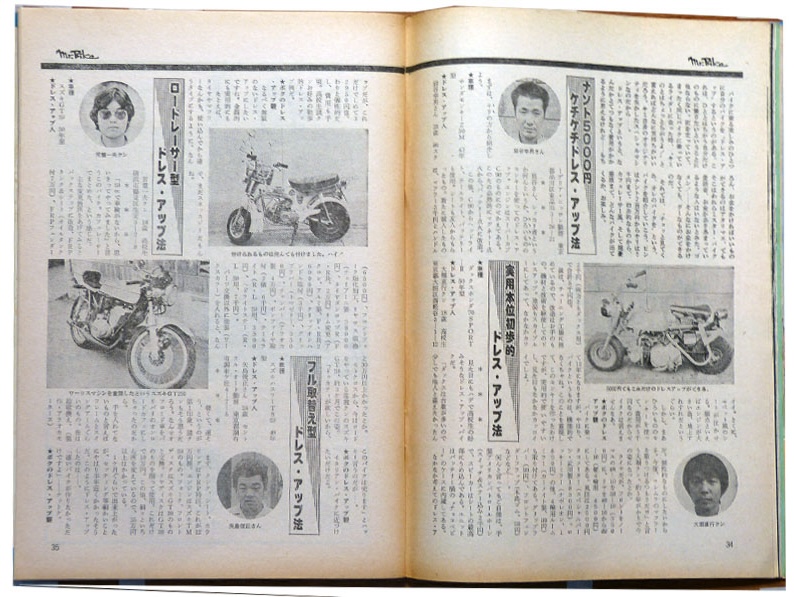

第二特集は「200万円もかかりました」という5000円から200万円までドレスアップ実践紹介。いつの時代も他人とは違うバイクに乗りたがるのがバイク乗りです。とはいえ、読者ページに目を移すと「このごろ多いのはステッカーをベタベタ貼る奴、高い金出して改造する奴、これは許せない。ノーマルがいいのだ。おれたちは町の正統派ライダー!」と訴える人もいます。これもまたバイク乗り。

第三特集は「スクーターばんざい」というスクーター史と近況の真面目な記事。パッソル登場前夜にスクーターブームを予感させるとは、ミスター・バイクもやるもんでしょ(なにかを)。

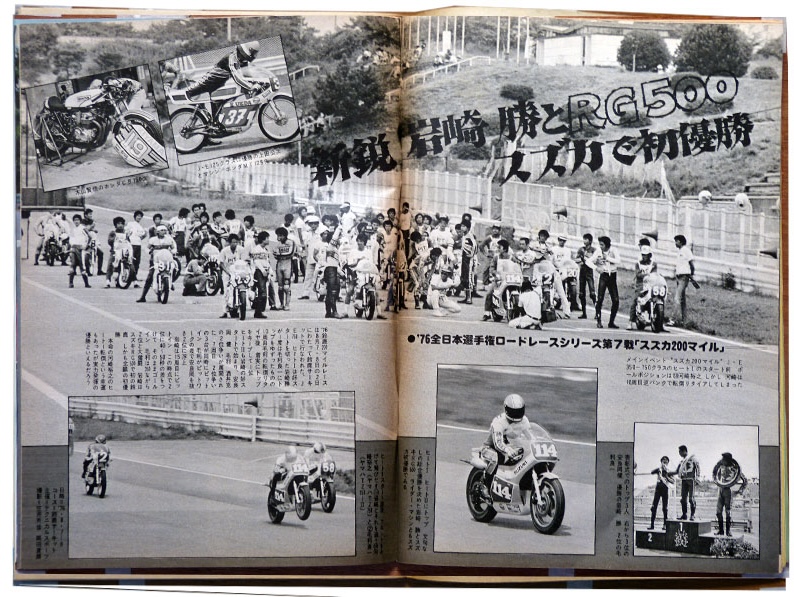

後半のモノクログラビアは、第7戦鈴鹿200マイル。オイルショックの影響もあってヤマハ、スズキ、カワサキはワークス活動から撤退、社内チームが改造自由だけど賞典外のフォーミュラーリブレという、かつて鈴鹿8耐にあったXフォーミュラーのようなおもしろクラス(と思うのは現代の視点。当時はワークスマシンや市販レーサーの腕試しとかテスト的な意味合いがあった)にスズキ社内チームから市販レーサーRG500が出場。TZ750の河崎裕之、CB750改の木山賢悟という伝説のライダーを制して鈴鹿で初優勝! という記事です。が、内容が簡素すぎてこの記事だけ読んで内容を理解できるのはレース通……レース関連記事は、分かる奴だけ分かればいいという敷居の高さは今も昔も不変ですかねえ。

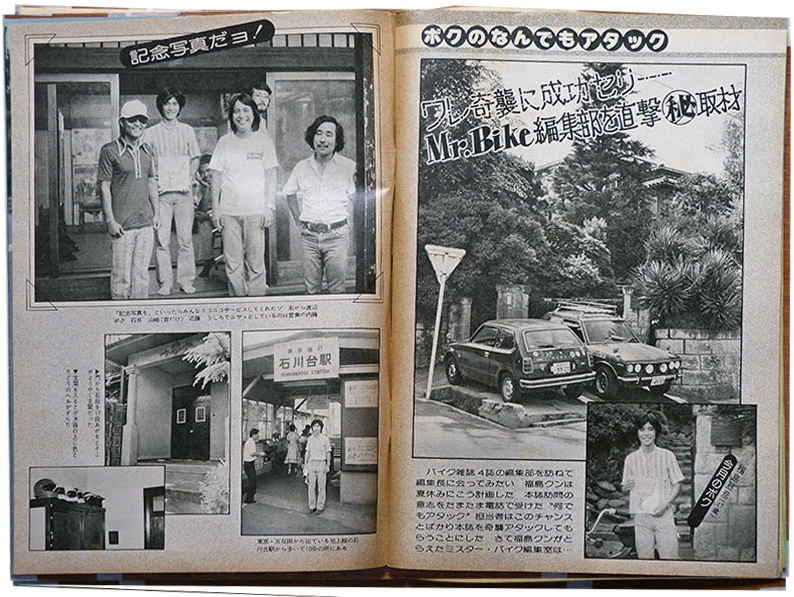

「ボクのなんでもアタック」は読者の福島君がミスター・バイク、オートバイ、モーターサイクリスト、ヤングマシン編集部を突撃訪問というお手軽企画。ですが、創刊当時の編集部の貴重な内部と人を記録しています。

記念写真の後ろにまるで亡霊のように写っているのは、マガジン(モーターマガジン社のことをエディターズではこう呼んでいました。モーマガなんて言うと素人扱いされます。ちなみに書くときはMMです)の「ナイトーで〜す」が口癖だった伝説の営業マン内藤さんです(いろいろ武勇伝があるようですが、書けないことばっかり)。このずーっと後、出版業界が徐々に傾いていったころ「80年代はさ、毎日朝から『“まんこー”です』って電話で断り入れたら仕事終わり。毎月毎月“まんこー、まんこー”でさ、ほんとあの頃はよかったなあ。“まんこー”は最高ーっ!」とぼやいておりました。もう、くる日もくる日も朝から“まんこー、まんこー”なんて、昭和モーレツ社員はなんたるハレンチなことでしょう、と純情だった私は憤懣やるかたない表情で赤面しておりました(ウソ度195%)。

ちなみに“まんこー”を漢字で書くと“満稿”です。広告が満載ということらしく(ならば“まんこー”ではなく“こうまん”のような気もしますが、逆さにするのが業界用語。どっちにしても今ではアウトです)つまり広告を申し込まれても、もう入らないというウハウハ状態を示す業界用語らしいです。そりゃ営業マンならずとも「まんこー最高!」ですね。

我ながらいいオチを思いついたわいと思ったら、「このだらしない机はやっぱり石井編集長のだった」「石井編集長はとにかく電話好き〜」という妙なキャプションを発見してしまいました。石井編集長? 編集長はBOSSのはずなのに。クーデターでも起きたのか? 以下次号へ続く(かも)。