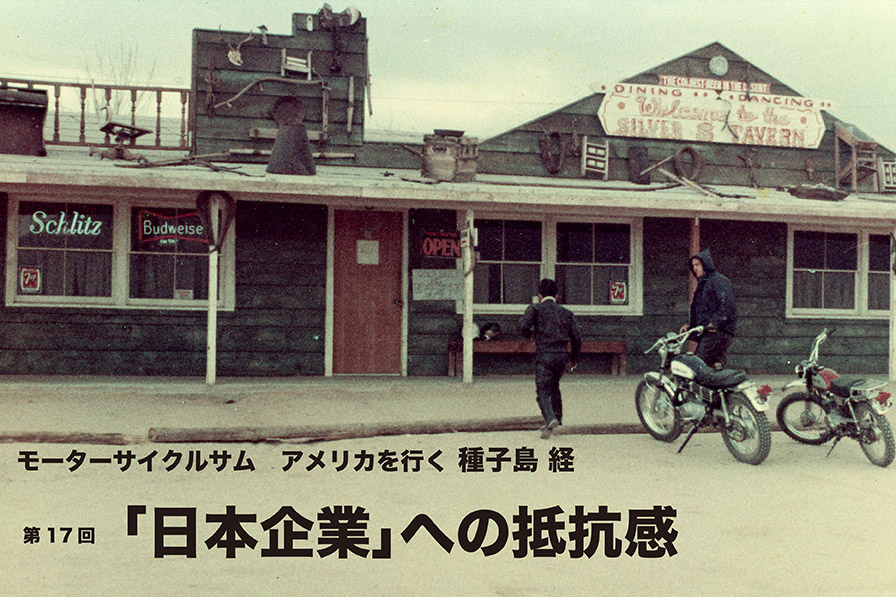

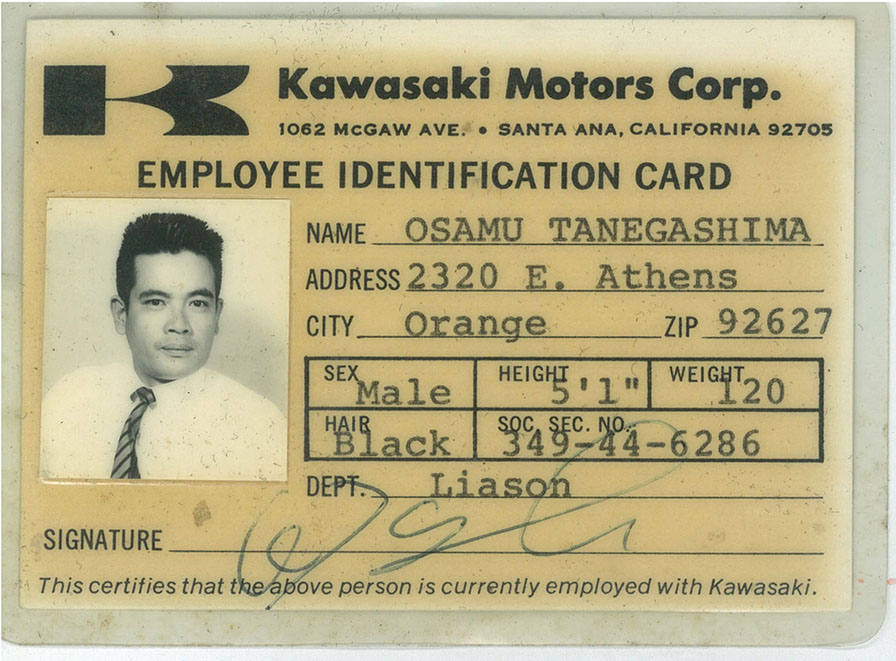

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

人材ハンティング

米国俗語にHanky Pankyというのがある。インチキとかチョンボとかいう意味である。商社、旧代理店との妥協の産物として、シーズンに間に合わすべくあわててスタートした東部オペレーションは、まさにHanky Pankyそのものだった。

なかでも致命的であったのは、人材の欠如である。スキップはセールスマン、バルは管理屋に過ぎず、経営レベルの話にはおよそ興味を示さなかった。

そもそもニューアーク地域に立地を定めた一因は、「ニューヨーク周辺の方が、アメリカンビジネスマンを得やすいのでは」という期待だったのであり、私のビジネスマンさがしは、スキップ在職当時から始まっていた。

全カワサキの将来図において、アランを販売面の総大将とする以上、新人は管理部門の総大将たりうる者でなければなるまい。管理に関しては自動車ビジネスもモーターサイクルビジネスも似たようなもので、米国の人材が最も求めやすい分野のはずであった。ジョー弁護士の紹介で、ニューヨークのどまん中に事務所を構えて、経営者クラスのあっせんだけをやっている職業紹介所に乗り込んだ。当時の日本の商売往来にはない職種で、なにかと興味深かった。

スキップ一座に感ずかれてはややこしいので、当方への連絡は私の自宅あてとし、仕事の内容、資格要件、給与水準などを、私自身がタイプしたシートを示すと、あちこちのファイルから、五セットの書類を取り出した。当方の要求に近いとみられる五名の男たちの経歴書である。五人とも会いたいと言うと、ただちに電話で、面接の時間を決めてくれた。

土曜、日曜を利用して、職業紹介所で面接した。当方はこの種の面接は初めてなのに、先方はいずれも、海千山千の強者ということもあったのであろう。堂々たる男どもで、どれも当方の要件を満たしそうに思えた。誰もが、現在相当の地位と結構な収入を楽しんでいるのだが、さらによい地位、よい収入にチャレンジせんがため、職業紹介所に登録しているのだった。

彼らが、異句同音にモーターサイクルビジネスへの興味とやる気を示すのは、われわれの業界が若干は認められつつある証左として、うれしいことだった。金さえ出せば、このクラスのビジネスマンが右から左に雇えるのは、米国でビジネスをやる大きな利点で、今までバルあたりとゴソゴソやっていたのが、全くバカバカしくなった。

質問票を作って全員に対する質問項目を揃え、あとでボスに聞かすべく、相手の承諾を得てテープレコーダーを回した。

ジムという男が、一番よさそうだった。私より少々年齢を食っていて三十五歳。大学を出てからシカゴのビジネススクールに学び、その後の十年間に、三つの会社を転々としている。偶然ながら、ジムの家はわれわれの会社から十分もかからぬ所にあったので、日曜日に会社に来てもらい、事務所や部品倉庫を見せて話をした。

一時はボウリングに熱中し、平均二百点のいわゆる「ツーハンドレッドプレーヤー」だったこともあるそうで、ゴルフのハンディは二十とスポーツ好きなのも、モーターサイクル屋の番頭として悪くなかった。大酒飲みで、タンカレジンをタップリ入れたドライマティニをがぶがぶやり、ベラボウにガソリンを食う燃料噴射のポンティアックをすっ飛ばした。

私たちに対する態度は極めて控え目で、「一番いいヤツの分だけ聞かしてくれ」とジムとの面接のテーブを聞いたボスも、「よさそうだが、ちょっとおとなし過ぎはせんかな。これでは、かなりバックアップしてやらんと、またセールスマンにやられっ放しになるぞ」と言ったが、これは彼の猫かぶりに過ぎないことが、すぐにわかった。

ジムの入社を告げると、それでなくてもスキップ退社ですっかり気落ちしていたバルは、両手を大きく広げたおけらスタイルで「さあ、壁に赤い文字が見えたぞ」と叫んだ。旧約聖書に馴染みのある人はおわかりと思うが、「不吉なことが始まるぞ」の意である。

ジムは一九六八年一月一日に入社した。

彼は、シーズンオフになっても、まだ帳面が販売に追いつかず、バルが事実上諦め、女子事務員たちが絶望的な表情で数週間前の販売・入金を記帳しているのを見てとるや、小さな会計機をリースしてきた。その威力は魔法のようで、扱い方を覚えた女子事務員は、土曜、日曜の休日出勤二日間で、それまで溜っていた分をすべて片づけ、次の月曜からは、毎日の活動をその日のうちに記帳できるようになった。

会計機は簡単なもので、リース代は月に百五十ドルだった。この一事でバルはジムに一目置かざるを得なくなったし、女子事務員たちは彼を尊敬した。

私は、スキップなき後、暫定的に、販売を直接見ながら全体をまとめていたのだが、ジムは、私が「これはポリシーだ」と言ったことに関しては、一切議論しないかわり、他の者に対しては、徹底して高圧的であり、強引であった。上と下への使い分けのうまさは、いろいろな会社を渡り歩いてきた世間師のしたたかさを思わせ、私がちょっと油断すると販売面にまで口出ししてくる巧みさは、「これは、よほどしっかりしたセールスマネジャーでないと、管理主導型になるぞ」と思わせた。

この間、管理部門再編のための改革は着々と進み、バルは、そのペースについて行けずにフーフーいった。ジムには、バルのような古いタイプの管理屋を使う気はなく、バルも、旧東部の売掛金があらかた回収された以上、家族と離れて、ジムなどに追い回される気はなくなっていた。一月末、バルから正式に退職の申し出があり、かねて後釜を物色していたジムは、入れ替わりに二十五歳のジョンという男を引っ張り込んだ。

それより先、一九六七年のクリスマスを済ますや否や、アランが東上してきた。前述のようにスキップなき後、シーズンオフでもあるので、暫定的に私が販売を見ていたのだが、アラン先生、やっと西部の販売から自由になり、クリスマスに関する家族への義務も果たして、東部の助っ人に駆けつけたのである。

東部の初年度が大赤字に終わることははっきりしており、それを立証するための決算作業が進んでいた。スキップの販売努力のかなりの部分は、B社在庫の旧型車販売と旧東部代理店の債権取り立てに当てられ、これらは新会社には利益をもたらさないのだから、当然の帰結ともいうべきである。

私は、一九六八年こそ躍進の年にしたかった。モーターサイクル市場も回復しつつあるし、東西合わせてのわれわれの販売能力も、かなりのものになるはずだったからである。アランと私は、一九六七年の見直し、一九七二年までの長期販売計画、一九六八年計画と進み、事務所を閉めた後は、アランの宿であるハワードジョンソンに計算機と紙を持ち込んで、仕事を続けた。

一九六八年元日、アランをわが家に招待した。なけなしの材料で作ったおせち料理の中で、彼は、ゆで卵を花の形に切った代物に驚嘆してみせた。

「どんな道具を使うのかね」

妻が、絹糸で実際に切って見せると、「こいつは素晴らしいアイディアだ」と大げさに感心していた。おせち料理というのは、本来的に国際性に乏しく、いかに如才のないアランでも、雑煮やゴマメをほめるのは、テレ臭かったのであろう。

日本企業を嫌う二つの理由

スキップの後任のセールスマネジャーに関しては、彼が去った直後から、自薦、他薦の候補者が押しかけて来ていた。私たちは、中西部代理店のフランクが欲しかった。中西部代理店は、この本の初めでマイクなどという奸物に牛耳られていたのだが、そのマイクを追い出して販売網を立て直し、ミシガン、オハイオ両州では、スズキは元よりヤマハをもしのぐ実績を挙げつつあるのが、フランクであった。

フランクは、中西部代理店社長のデーブ・メーニーの竹馬の友。ミシガン大学卒業後、カリフォルニアでセールスマンをやって一稼ぎし、故郷のグランドラピッズに帰ってみたら、幼な友達のデーブが怪し気な連中に取り巻かれて、わけのわからん商売をやっているので、見かねて乗り出し、次第に深みにはまったのだった。

一日、デーブとフランクはニュージャージーにやってきた。ボスと私と四人で、じっくり話し合ったところ、フランクはかなりの関心を示した。「極めてチャレンジングだ」と言った。

デーブは、「フランクの問題だ。彼が決めればいい。友人として言いたいことは、もう言った」と割り切っていた。

日本料理を食べたことがないという彼らに、ニューヨークの「ニッポン」をおごった。「メニューはまかせる」という言葉のままにどんどん注文したのだが、彼らは刺身のワサビに悶絶し、数の子を一口食って、「ロードアップル」と吐き出した。ロードアッブルとは、当夜私が仕入れたスラングの一つで、「馬のくそ」の意味である。

しかし、確答を保留して帰ったフランクは、やがて電話で丁重に断わり、次いでそれを確認する手紙をくれた。「グランドラピッズから離れにくい」という家庭の事情を理由にしていた。しかし、後にさらに親しくなったフランクは、「本当は、日本人のマネジメントを、どうしても信頼できなかったんだ」と告白した。

米国のモーターサイクル業界には、特にスズキとジャック一派のゴタゴタ以来、「日本人は、わけがわからん。パールハーバー的に、いきなりクビを切る」という考えが、かなり普及していた。スキップにしても、「やられた。また日本流だ」とわめき回っていた。フランクのように、頭がよく、ボスや私とあんなにも親しくつき合っている男でも、日本人の下につくことには抵抗があったのであろう。

ジムたちのように、日本企業に働くこと自体を「チャレンジング」と感じて志願してくる連中も多いし、一度日本企業の「温情主義」を知ったら、もう他へ移ろうとはしない、怠け者集団が形成されつつあることも事実である。だが、「日本企業」への抵抗感の強いビジネスマンは、なにもモーターサイクル業界だけではなく、米国一般にまだまだかなり広範に存在するようであり、これある限り、日本企業が、日本企業たることから脱却して、米国の一流企業へと脱皮することはできない。

私見では、日本企業が魅力なく、一度日本企業に入った力のあるビジネスマンが去って行くのは、主として次の二つの理由による。

第一は、日本独自の年功序列人事である。これに照らして、「然るべき」人間を、現地の総大将や主要ポストに送り込むのだが、日本の年功序列の優等生は必ずしも米国内企業のトップとして適材でない場合が多く、「なんや、このオッサン」ということになって、心あるビジネスマンは最初から寄りつかぬし、入社しても、ピントが合わずに去って行く、ということになりやすい。

第二は、第一とも関連するのだが、日本「本社」への権限の集中、なにからなにまで「本社」に報告させ、本社で決めるというシステムである。

日本人の総大将自身に「決める」権限がないのだから、その下の米国人も「ペンディング、ペンディング」の連続になるわけで、これでは、生きのいい米国ビジネスマンが、長もちするはずがない。われわれの場合、ボスをはじめとして、その人選は年功序列を無視し切っており、現地サイドが最大限の権限を持つべく努め、これがわれわれの発展の原動力となっていくのであるが、この頃にはまだまだわれわれ自身の力も弱かったし、その実態も理解されなかったので、フランクに振られても止むを得なかった。

フランクに振られたので、アランと私は他の候補者を検討した。たとえば、アルファロメオの東部のセールスマネジャーが来ていた。米国の自動車業界の人材を活用することは、私たちの夢の一つであった。アルファロメオのようなスポーツカーの販売経験は、モーターサイクルの販売に有益だろうと思われた。

しかし、肝心の本人がどうも頼りないし、その上、当時の私たちの企業規模ではとても処理し切れぬ額の給料を要求するので、この時の自動車産業からの輸血は実現しなかった。

(続く)