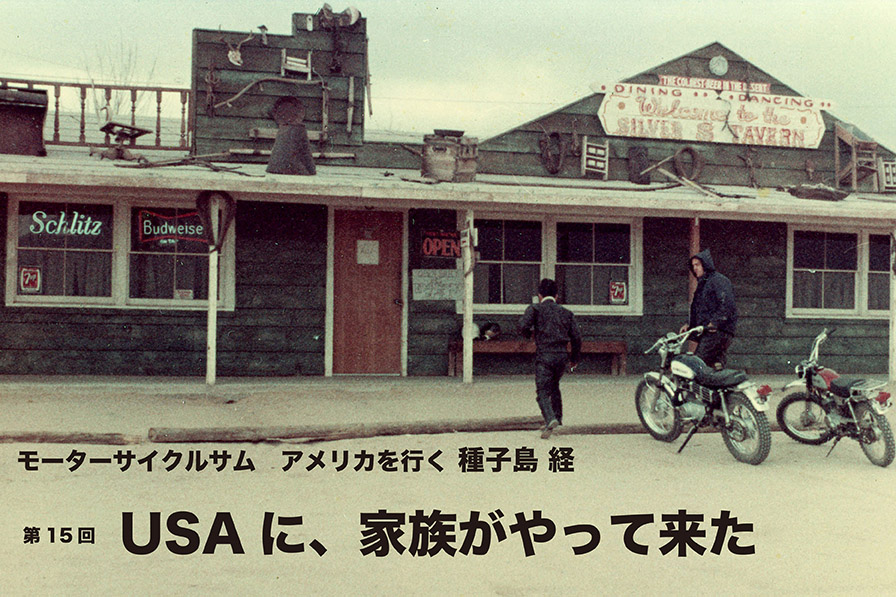

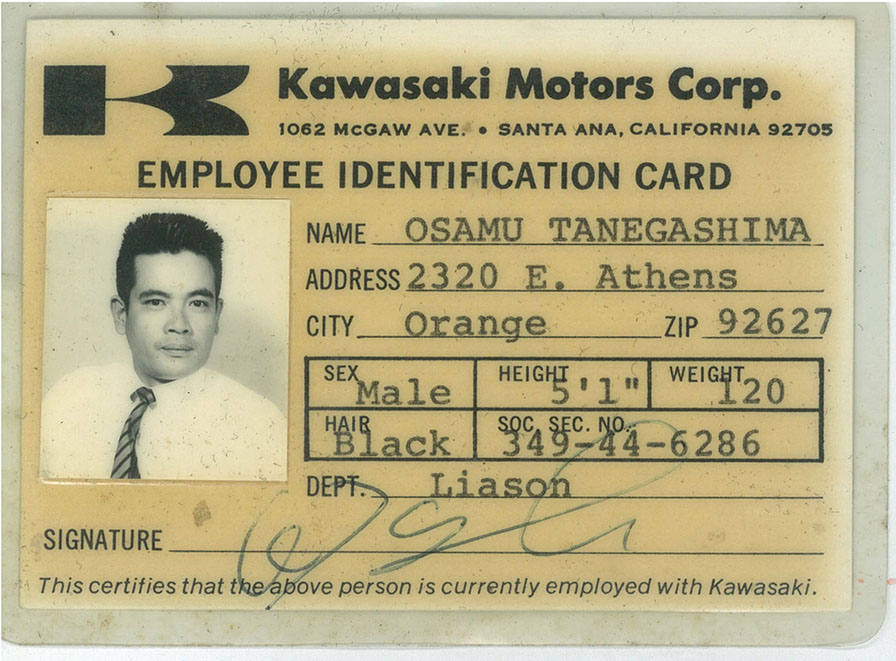

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

アメチョンに終止符

独身生活一年半にして、とうとう家族を迎えることになった。私自身は積極的な意思表明をやったわけでもないのだが、特に酔っ払い運転事件以後、「やはり、あいつには家族でも付けておかんと……」という考えが、関係者間で高まったようである。

当時の日本サイドの規定によって、家族が着く六月から給料が一躍三○%ほど上がることになっており、その旨のボスの指示書をバルに渡すと、「おめでとう。君の働きがやっと認められたのだな。オレたちの方も忘れるなよ」

「違うんだ。家族が来るからだよ」

「へえー。家族と給料となにか関係があるのかい」

「子供がふえたら?」

「日本サイドの規定で、家族が来れば上がることになってる」

「一定の条件下でやはり上がる」

彼は途方に暮れた顔で暫く考えていたが、やがてニヤリと笑い、「じゃあサム、君が会社に来るのは間違っている。家で奥さんとセッセと子供つくっていた方が、もうかるし楽しいんだから、ぜひ、そうすべきだ」

バルはスキップの部屋に飛んでいった。この日本の「奇習」に関して報告し、それに関するもっともらしい説明を聞いているにちがいなかった。

日本の給与規定における家族手当てとか通勤交通費などは、職能給の原則からは到底出てこないから、米国人にはおよそ理解し難くて当然なのである。われわれの企業を米国化していく努力の一つは、かような日本サイドの規定を無視し、日本人も、米国人と同じ給与体系に入れていったことにある。給与のごとく、働く人々にとって最も大切であり、微妙でもある事柄について、共通の基盤も理解もないのでは、相互理解など望むべくもないのである。

一九六七年六月一日、妻と六歳の娘と三歳の息子は、Aの奥さんと一緒に、J.F.ケネデイ空港に着いた。日本航空で、東京───サンフランシスコ───ケネディと二十時間近い旅。大人たちはくたびれ切っていたが、三歳の息子は、グッスリ眠ったまま妻に抱かれて登場、自動車でかなり走ってから目覚めて、「もっと飛行機に乗ろう」とわめいた。娘は、久しぶりの父親に、恥ずかしそうだったが、彼は最初から傍若無人だった。

なんやかやと強がりをいっても、私は、やはり上気していたのだろう。ハイウェイを暫く走ると間もなく、すさまじいサイレンの音。バックミラーを見ると、ハーレイダビッドソンのポリスバイクが停車を命じている。私は、それまで、随分速く走りながら、パトカーにつけられたら巧みにレーンを代えて速度を落とし、スピード違反でつかまったことは一度もなかったのだが、その日はサイレンを鳴らされるまで気づかなかったのだから、よほどボンヤリしていたのだろう。かくて、私の家族の米国第一印象の一つは、ポリスバイクとお巡りさんとなった。

リンデン兵舎では狭すぎるので、会社から三十分ほどのアービントンという町にアパートを借り、一応の家具は入れておいた。

入居後数日経ったある日、事務所から帰ると、娘が報告した。

「パパ、今日アメリカの兵隊さん見たよ。トラックに乗って、沢山通って行ったよ」

時あたかもニューアーク地域の黒人大暴動。「兵隊さん」はこれを鎮圧に向かったもので、これも、わが家族の米国第一印象の一つとなった。

男は、暫く独身生活をすると、野性に返ってしまうのであろうか。仕事仕事で頭がいっぱいなこともあったと思う。あれほど待ち望んでいた家庭生活なのに、疲れ切って帰宅した私は、なんでもないことで妻に当たったり、じゃれつく子供をはねのけたりすることが多かった。異国の空で、妻と娘は神経質になった。息子は、ある朝、「パパもアメリカも嫌い。ボク、この自動車に乗って、おじいちゃんとこ、帰るもん」と、おもちゃの自動車にまたがって宣言した。

窮余の一策として、一夜、子供たちをA夫人に預けて、私たち夫婦は、リンカーンセンターでメニューインを聴いた。今でこそモーターサイクル屋になり切り、レコードの一枚も持たぬが、人生の一時期には、クラシック音楽に傾倒した私である。そのような時期に結ばれ、ともに音楽を聴くことも多かった二人である。メニューインを楽しみ、不動産弁護士に教えられた「キング・オブ・ザ・シー」という、汚ないけどうまい魚料理屋でえびを食いながら、顔を見合わせて、二人は、なんとなく原点に帰った気がした。この辺から、私は、家庭人としての落ち着きを取り戻していったようである。

子供たちは、近所の子と跳ね回ることとテレビとで、少しずつ英語を覚えた。ある夕刻、私がアパートで駐車していると、顔見知りの近所の坊主が、「ダンロップを呼んでくれないか」とやってきた。

「ダンロップって誰だい」

「君の息子だ」

「彼の名はダンロップではない」

すると彼は、グッと肩をそびやかし、「ここでは、彼の名前はダンロップなんだ。みんなでそう決めたのだ。彼の日本名がなにか、私たちは知らないが、それはここでは関係ないことなのだ」

なるほど、と私は息子を呼んでやった。なんで彼がダンロップになったのかは不明であるが、大方、家庭内の愛称が「ガン」であることと、コロコロ動き回るところから、タイヤの銘柄と結びついたものでもあろうか。

頭痛のタネは娘の進学であった。九月から一年生に上がるのだが、まるっきり英語がわからずに、一体どうなるのだろう? 私は市の教育委員会あて手紙を出した。

「名前はミキ。すぐ近くの小学校は、マディソンアベニュー・スクール。六月一日に日本から来たばかりで、ほとんど英語のわからぬ状態のまま進学する。特別のご配慮を願えれば有難い」

何回も電話した末、バケーションから帰ってきた校長先生をやっとつかまえて、小学校に訪ねた。

「君の手紙のコピーを見た。教育委員会が送ってくれた。全然英語を話せない生徒というと・・・」 分厚いファイルをひっくり返して、

「二十年前、中国人兄弟の例がある。彼らも問題なかったし、君の娘も心配はいらんよ。子供の適応力ってのは大したものだし、私たちも、できるだけのことをしてスムーズに迎えたいと思っている」

教育一筋に生きてきたらしい、いかにも信頼感を与える老人であった。その教え子の何名かは、日本との戦いで死んだにちがいないのだが、そんな気配は毛ほども示さなかった。

ロサンゼルスやニューヨークでは、英語を話せない子なんてザラだが、この辺の町は人の動きが少ないので、「二十年前に一例」ということにもなるのであろう。電話帳にも、日本人らしい名前は見当たらなかった。

九月一日朝、娘を連れて学校に行った。親たちは門から入ることを許されず、子供にキスして泣いている母親が多かった。「子供を学校に取られる」というわけで、就学を悲しむ母が多いのは、日本とは違うようであった。

私も、「どうしてるかな。近所の友達はいるし、三ヵ月間で若干の言葉は覚えたものの、マゴマゴしているだろうな」と、その日は仕事が手につかなかった。

「第一日目だけは校門まで迎えに来るのが望ましい」とのことだったので、正午前に行ってみた。ワフワフとあふれ出る子供たちにまじって現われた娘の緊張しきった顔を、私は一生忘れないであろう。一人だけ、ほとんど言葉のわからぬ数時間というのは、子供心にもこたえたにちがいない。

学校は実によくしてくれた。「子供は遊ぶのが先決」ということで、最初の三カ月間は、幼稚園のクラスで遊びに専念させてくれた。この間、いろんな学者がやってきて、知能テストはか各種の検査を実施したようである。次の三カ月間は、英語と算数だけ一年生のクラス、その他の時間は幼稚園で過ごさせてくれた。この六月間で、娘は、自色毛色の違った子供たちなんの抵抗もなく遊ぶようになり、英語も、テレビの漫画で笑い興じるほどになった。そして翌年三月から、晴れてフルタイムの一年生になったのであった。

(続く)