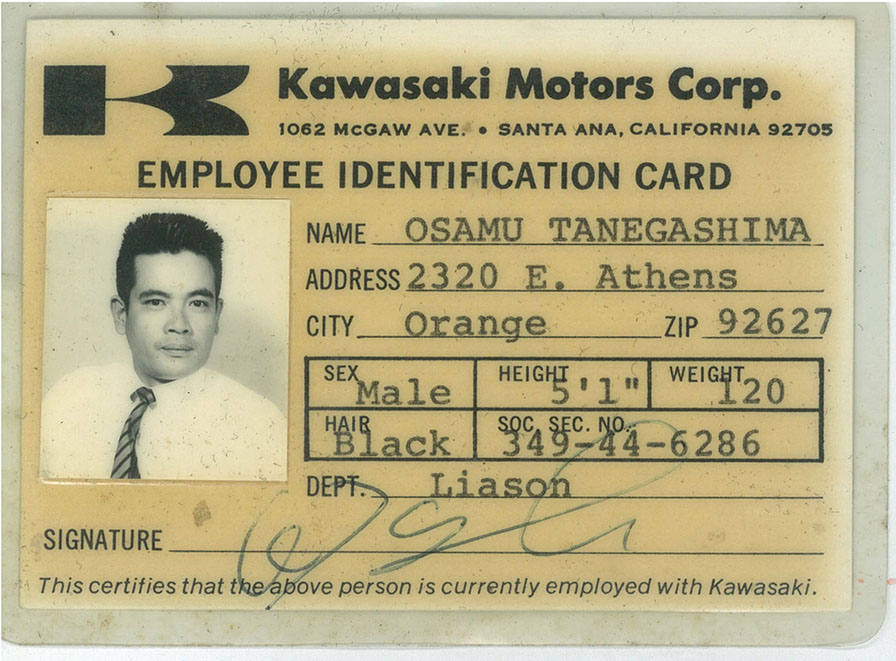

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

再び設立屋に

私とアランとが西部での開店に専念している間、ボスは、それを監督しながら、日本と米国との往復を続け、米国でも全土を飛び回って、他の戦線をもカバーしていた。交通事故のほとぼりさめやらぬ年末の一夜、モーテルでウィスキーを傾けながらボスが話しかけた。

「サムよ、君、東部をやってくれんか」

「東部ですか」

「君が予測した通りになった。売れず、在庫は増え、販売店からの回収進まず、ここ二〜三カ月間、B商社との決済不能だ。Bは、これまでの分が完済されない限り、一切輸入せん、と言うとる」

「今や東部は雪の中。クルマは一台も売れやせんでしょう。東部代理店が、銀行借入れでもやらん限り、決済はできんし、来シーズンの仕入れもできませんな」

「東部代理店には、そこまで突っ込む気は、もうない。『売掛金さえ取れれば、こんなややこしい商売からは手を引きたい』という感じやな。B社は、ウチと組んで、もっともうけたい魂胆だが、なにをどうやったらいいかわからず、差し当たりは、代理店への売掛をなんとかせんことには、担当者の責任の問題だ。ウチとしては、こんなゴタゴタで、来シーズンの東部市場を捨てるわけにはいかん」

「なるほど」

「そこで、ウチと商社とで合弁会社を作り、東部代理店の従業員と販売店を引き継いで二十四州をカバーする、という線で、なんとか話がまとまりかかっている。そうなれば、新会社の経営責任も、実質的にはオレが負うことになるが、問題は、誰が会社設立とその運営の任に当たるかだ」

「商社にはできないし、やらすべき筋合いでもない。スキップでは、どうもねえ」

スキップのことは前にもちょっと紹介しておいたが、元ヤマハのセールスマネジャーで、東部代理店が販売担当副社長に起用していた。ロサンゼルスにヤマハの販売店も経営しているので、ときどきそこへ帰る。私は、彼が店に帰っている際しばしば出入りし、彼の六回目とも七回目ともいわれる結婚式にも、出席していた。

「ヤマハをナッシングから占拠率第二位にまで持ち上げたのは、オレだ。ヤマハでの三年間は、オレの心身をボロボロにした。だから販売店主としてノンビリやっていたんだが、もう大分回復したし、カワサキをナンバーワンにするというのは、とてもチャレンジングなので、販売担当副社長を引き受けたんだ」

と言っていた。

モーターサイクルレースのライダー、メカニックとして出発、日本車上陸以前に、あらゆる欧州車のセールスマンとして叩き上げた彼は、古いモーターサイクル屋のチャンピオンにはちがいなかった。しかし、それが同時に彼の限界でもあった。ヤマハでも、創立当初、それが熱狂的なモーターサイクル屋集団であった時代には、販売のみならず宣伝、サービス、レース、部品、なんでもわかる大親分であり得たが、ヤマハがアメリカンビジネスとして再編成の方向を歩み始め、各部門に大学出の専門家が起用されるとともに、脱落せざるを得なかったのであろう。いずれにせよ、一社の経営をゆだねうる人材でないことは、確かであった。

「サムよ、ご苦労だが君以外にないと思うがなあ」ボスは遠慮がちに言った。

わかっていた。国内市場のみならず、海外への進出も立ち遅れ、この西部での事例がカワサキとしての初めての海外直販であり、そこでの私の経験のみが、カワサキの海外直販ノウハウといってもよかったのである。

だが、「やっと一段落ついた。ひとつ、ゴルフでも始めるか」と、くつろぎかかっていた私にとって、それを引き続きまたやるというのは、ゾッとする話であった。

「開店を遅らすわけにもいかんのでな」

わかっていた。東部諸州では、冬場には全然売れないため、四月〜八月のシーズンをつかまえることができないと実質的には一年を失うことになるが、これは、特に販売店を引き継ぐ以上、できる相談ではなく、準備の時間はもう、あまりないのだった。

「やりましょう」

「やってくれるか」

われわれは、東部戦線のために、ひっそりと乾杯した。

カナダでの空振り

明けて一九六七年正月早々にロサンゼルス空港を発ち、まずカナダに入った。西カナダの代理店が、事実上破産して手を引いたため、その後釜さがしということで、このところ、全く四面楚歌の有様であった。

バンクーバーでは、かねて電話と手紙で代理店を希望してきているグループと、まず話した。もっとも、深夜、数名の男がホテルの私の部屋に押し掛け、名前も名乗らず用件も明かさないので、「オレは忙しいんだ。推理小説もどきのドラマにつき合ってるひまはない」とやって、ようやくこの連中が当のグループだとわかったような始末。ボソボソ話すのを聞いてみると、金主一名と、ヤマハの代理店に勤めている数名が組んで、カワサキ代理店の新会社を興そうという筋書きらしい。

ヤマハ代理店の大将が、カナダ・モーターサイクル業界のゴッドファーザー的存在たるフレッド・デイリーであるせいもあってか、人目をはばかること甚だしく、「これでは、ヤマハと対抗して商売をやれるんだろうか」と疑問に思った。とにかく、どうも話がはっきりしないので、新会社の五年間の事業計画を示すよう依頼した。

このグループとは、その後数回会ったが、当方の要求する具体的な事業計画は、いっこうに出なかった。私は、彼らにはまともな計画を組む能力がなく、したがって西カナダをカバーする事業を経営する能力もないと判断して、話を完全にぶちこわしてしまった。

バンクーバーからは、ほかにも二〜三の話があったのだが、膝つき合わせて詰めてみると、いずれも具体性を欠き、話として中途半端につないでおいてはロクなことがないので、これらも一々、こわして歩いた。

一夕、旧代理店を扱っていたS商社の支店長と会った。

「あんな低コミッションでは、なんのサービスもできません。モーターサイクルというのは、商社活動に馴染みにくいようで、あなたの方も内心、『商社はどけ』と思っとられるんだろうが、私の方でも、もうやる気がないんです」と、まことにはっきりした話である。なにがなんでも商売にかじりつき、少しでも油断すれば海上運賃や保険をごまかしてコミッションをふやそうとする商社に食傷していた私には、むしろ気持よく、同社とは、奇麗さっぱり縁が切れたのであった。

やはり事前に連絡をとっていたカルガリーからの話は、一販売店のものに過ぎず、代理店としては問題外であった。

これに対して、ウイニペグの店は、長い間欧州車の代理店をやっていたため、今回の相手では一番まともであった。しかし、トライアンフやBMWを、割り当て数量だけ輸入しては、ぺロリと売り払う商売に馴れきっている彼は、「初年度三百台は売るだろう。その後のことなんかわかるもんかね」と主張して止まなかった。当方は初年度二千台以上、五年間の計画を示すよう迫ったが、いっこうに歩み寄って来なかった。

これは「手ぶらでは帰りたくない」という私の営業マンとしての助平根性との戦いでもあった。米国輸出の不振に泣く工場は、三百台が百台でも、この上積みを歓迎するにちがいない状況であった。しかし、フランチャイズというものは、一度与えた以上、一緒に長期的に育てていくべきもので、目先の利益から弱い相手に安売りし、すぐ後でゴタゴタするようなことは、絶対避けるべきである。私は、この話もスッパリこわし、結局手ぶらで、東京にいたボスに電話した。

「安物を掴むよりは、オープンにしておいた方が、永い目でみると得だと思います」

かくして、一九六七年という、モーターサイクル屋にとって最も苦しく、百台でも二百台でも余分に売りたい時期に、カワサキは、西カナダでの販売ゼロということになった。だが、これが、フランチャイズを安売りせずに我慢したことが、その後カナダで、米国以上の占拠率を挙げるに至った一因になったと思う。

シカゴの大雪

シカゴは、すさまじい大雪であった。スキップを東部代理店に訪ねるのに、さすが運転好きの私も、大事を取ってバスに乗った。ところがこのバス、途中、雪の中で立往生してしまった。お客は、歩くなり迎えの車を呼ぶなり、適当にやってくれというわけである。スキップに電話すると、「すぐバートを迎えに出す」ということで、フロリダ男のバートの車で、六ヵ月ぶりに東部代理店に着いた。

合弁会社発足についての東部代理店の関心は売掛金の回収のみで、これに関してはハインツ副社長自ら、「頼むぜ」と言った。新会社の販売方針に関する打ち合わせでは、スキップが、「私はモーターサイクルセールス数十年のプロだ。日本人の考え方も、よくわかっている。戦術は、一切まかしてくれ」と主張。これに対して私は、「それは戦術面はまかすが、価格、支払い条件、販売店設置方針などの戦略面は従ってもらわねば困る。販売目標ももちろん、こちらで設定するが、よろしいな」と念を押しておいた。

スキップが泊まっているモーテルで晩飯を食うことになり、彼の女秘書のイブとも三人で出かけた。

雪はますます深かった。食事をしているうちに、食堂の中がひどい混雑になってきた。「この向うで、車が動かなくなった。歩こうにも、こう雪が深くちゃ危ないし、今夜はここに泊りだな。自分の家はわずか五マイル向こうってのに、馬鹿な話さ」などと話している。

ロビーでテレビを見ていた連中が、「高速道路はすべてストップ。地下鉄も郊外電車もバスもストップ。シカゴ始まって以来の大雪だそうだ」とわめいている。私もここに泊る気でフロントに行ったが、ここでは、押し寄せた群集とフロントとが、「どこでもいいから寝かせろ」「もう一部屋もないんだ」と、ケンカ腰でやり合っている。お言葉に甘えて、というより、ほかに手がないままに、スキップの部屋に泊めてもらうことにした。イブも、当然の顔をしてついて来る。部屋には女の洋服や化粧品があり、イブがここに住んでいることは一目瞭然で、つい三カ月前、スキップの六回目とも七回目ともいわれる結婚式に出たばかりの私としては、ヤレヤレというところだった。

そもそもこのイブは、ヤマハ時代にスキップの秘書を勤め、スキップがヤマハをやめた後も勤め続けていたのだが、彼のカワサキ東部代理店就職と同時に、ヤマハをやめ、女の身で、ロサンゼルスからシカゴに移動して来たのである。

彼女はディズニーランドホテル・ショーで私を助けるべく派遣されたボビーのガールフレンドということだったのだが、ボビー自身は販売店回りが仕事のためにシカゴにはほとんど寄りつかず、しかもディズニーランドでだけでも、別々に二人の女を「妻」と称して私に紹介する有様、片や色事師スキップはシカゴチョンガーというわけで、こんなことになったのであろう。

スキップやその配下、いわば一九六七年代前半までの古いモーターサイクル屋の女性関係の乱脈さは、すさまじいものがあった。当然のことながらスキップとボビーとはまずい間柄になり、間もなくボビーは代理店をやめ、故郷のテキサス州ヒューストンに帰った。かなり経ってから、「ヒューストンのヒッピーの頭株になっている」といううわさを聞いたことがある。

スキップとイブ

さて、スキップ、イブ、私の三人は、モーテルの一室に閉じ込められ、三晩過ごした。この大雪による冬ごもりのため、一九六七年秋のシカゴは、空前のベビーブームになるのだが、私に関する限り、面白いことはなにもなかった。一つしかないベッドには、スキップとイブが眠り、私は床の上にマットレスを敷いて寝た。

食堂は、二日目から、朝昼晩ともバッフェ(メニューによらず、みんなが同じ物を食べる)形式となったが、「どうせ二〜三日で解決するんだ」とみんなタカをくくり、この思いがけないハプニングを楽しんでいる様子さえ見えた。

私たちは、電話で仕事を進め、そのほかは、もっぱらおしゃべりで時間をつぶした。ほとんどスキップがしゃべった。

「私は金持ちだ。ロス近郊のヤマハ販売店だけでも、食うに困らぬものはあるし、アパートも二つ持っている。私が働くのは、金目当てではなく、チャレンジングが好きだからだ」

「私の手に掛かれば、マッチレス、ノートン、モトグチと、どんなモーターサイクルでも売れた。だがヤマハは、最初、どこの販売店も受けつけてくれず、母に、『お母さん、この日本製のバイクだけは、どうにも手に負えない』と、泣きついたことがあったもんだ」

「友人には随分からかわれたな。『日本の会社で働いて、それでお前の給料は、円でもらうのか、ドルでもらうのか』ってね」

「ヤマハの今日あるのは、すべて私のおかげだ。ヤマハの主だった米国人は、すべて私の教え子だ。私がカワサキのナショナル・セールスマネジャーになれば、ヤマハを追い越すのは簡単至極だし、ホンダだって抜ける」

「一つだけ条件がある。これははっきりさせておきたい。私は、君や君のボスのような日本の工場の人の下には、よろこんでつく。工場あってのセールスなんだ。だが、私以外の米国人の下につくことは、絶対承服できない。アランのような得体の知れぬ男とは、一緒に仕事をするのもいやだ」

東部代理店がスキップをスカウトした時の誘い文句は、「二十四州持つウチは、最大のカワサキ代理店だ。カワサキ工場とも、極めてうまくいっている。ウチで実績を挙げれば、次第に他を吸収して、ホンダやヤマハのような日本企業としてではなく、米国企業として全米代理店になり、君自身、販売面で自由に腕を振るえるぞ」というものであったようだ。

スキップの方も、なにしろニューイングランドからテキサスまで、二十四州を現に持っている代理店の言うことでもあるので、全米のセールスマネジャーへの第一歩として、入社したようだった。

それだけに、前年十一月、カワサキが、彼には一言の断わりもなく、私ごときチンピラを中心に、彼の故郷であるカリフォルニアで直販を開始したのは、彼としてはまことに心外千万であり、しかもアランなどという、彼となんの関係もない無名の青年が起用されたことは、不快極まりなかった。彼のアランに対する反感はすさまじく、それを隠そうともしなかった。

日本通らしく、「君のボスはブチョーか。君はカチョーか」などとたずね、ボスが課長に過ぎず、私がタダのペーペーであることを知ると、頼りなさそうな顔をしたりした。

こうして三日三晩過ごした朝、やっと郊外電車が動き出し、オヘア空港も再開されたので、お二人さんに別れを告げた。

三日三晩一緒に暮らしてみたが、スキップという男への信頼感はわかなかった。部下のガールフレンドということになっている秘書とまで関係してしまう無軌道さは、人間として頼りにならない証拠と思えた。また話があっちこっちに飛ぶのは、あまり論理的でないことを示していた。

「サシミ、テンプラが大好物」と言い、イブのいないすきに、「ゲイシャってのは、すごいな」と片目をつぶったり、日本人の友人の多さを誇ったりするが、腹の底では、日本人に対してかなりの偏見を持っていることがうかがわれた。「どうもこの男とは、永続きしそうにない」と思いながら、私はニューヨークへ向かった。(続く)

[第11回|第12回|]