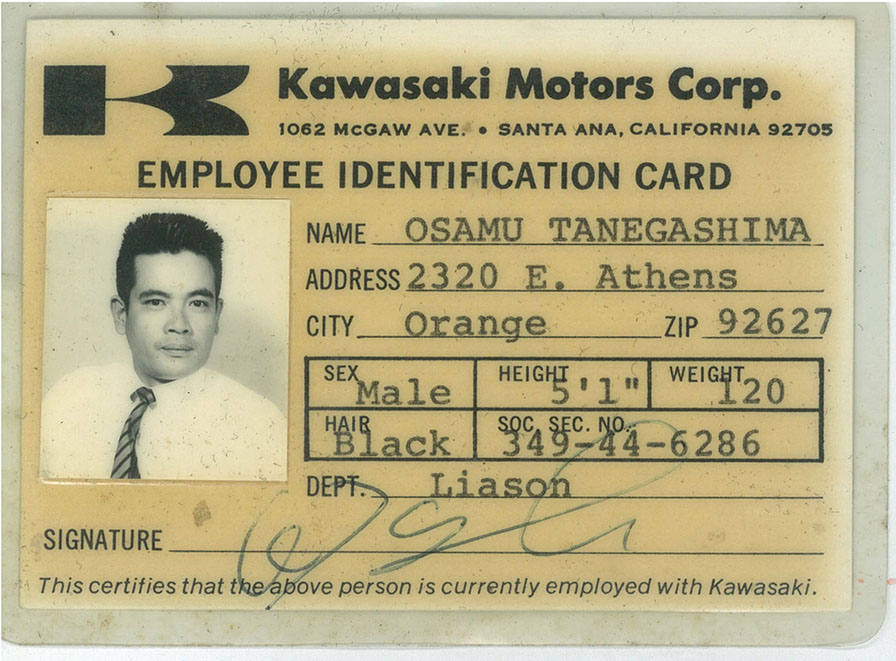

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた別の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

酒も飲めない英語

一九六六年一月二十六日夕刻、上空からロサンゼルスを見た。高速道路が縦横に走り、距離の関係で、おもちゃぐらいの大きさの自動車が馬鹿にノロノロ動いていた。

「これだけの道があるのなら、モーターサイクルも売れるぜ」

寝不足の頭を振り振り、私は着陸に備えてシートベルトを締めた。

私はモーターサイクル屋。日本国内でパッとせず、輸出市場でも完全に出遅れているカワサキモーターサイクルを、米国でなんとかモノにするための着任である。

米国要員としての内示は、半年前に明石工場から東京の輸出部門に動く際にあったのだが、東京では商社相手に不馴れな輸出実務をこなすことに忙殺され、別段の準備もできなかった。英会話の奨めに対しても、生来の無精から、ま、なんとかなるさと無視し続けたのだが、そのたたりは早くもこの着任途中のパンアメリカン機中で現われた。食事前の飲物の注文を聞きに来たアメリカ人スチュワーデスに対し「スコッチ水割り」と何回訴えてもその理解を得られず、彼女はとうとう紙と鉛筆を持って来て「これに書きなさい」という騒ぎ。「オレの英語では酒も飲めんのか」と、イヤーな感じがしたものだ。

米国での第一夜は、ロス中心街のスティルウェル・ホテル。時差ぼけの身体をウィスキーで殺し、泥のような眠りに落ちた。

他力本願からの脱却

その頃カワサキは、米国に六つの地域代理店を持ち、それぞれが別個の日本商社と結んで、モーターサイクル本体も部品も工場から商社経由で代理店に送るという、まずは典型的な日本メーカーの輸出パターンをとっていた。より正確に言うならば、国内ではこれ以上売れぬし、さればといって輸出をやるには勝手がわからぬ、さてどうしたものかと思案投げ首のところに、商社がアメリカ人の代理店主を連れて乗り込み、当方は「百台単位でまとまり、しかもキャッシュをもらえるんなら」とホイホイ輸出。気がついてみたら、米国全土が日本商社付き六代理店に分割しつくされていたのである。

かような米国における他力本願の販売体制の見直しを提言したのが、この後でモーターサイクル輸出部門を新設して自ら長になった私のボスだった。産業用エンジン販売のブラジル駐在員であったボスは、任期を終えて帰国の途中、米国でしばらく過ごした見聞から、「これだけの市場だ。モーターサイクルもやり方によってはいくらでもやれる。タイミングも悪くない」と判断したのである。

結局、ボスのこの提言は受け入れられたのだが、その時のトップの判断は「日本で売れなかったクルマが米国で売れようはずもないが、このままではモーターサイクル事業をやめねばならぬところまで追い込まれる恐れもあるし、まあしばらくやらせてみよう」といった程度のことだったらしい。

かくいう私はといえば、いささか会社にもてあまされて中二階的部門に放り上げられながら、「この会社でやるのはモーターサイクルしかない」と思い定めてしきりにアプローチした結果、中二階在籍のまま国内営業の仕事をやるという変則的な勤務を一年ほど経験。一九六五年八月、ボスが新設したモーターサイクル輸出部門に拾われた身であった。実務経験のカケラもない者が、米国、カナダへの全輸出───すなわち米国六代理店、カナダ二代理店への輸出をやろうというのだから、今にして思えばやらす方も引き受ける方も、相当の神経だった。

期待外れの西部代理店

翌日は、A商社の案内で、カリフォルニアを含む西部四州をテリトリーとする代理店を訪問した。

ハリウッドのどまん中、サンセットブルバードというロケーションが、モーターサイクル卸売業者としてはすでに異常であった。同じ店で、小売りもやっていることは明らかだったが、これも気に入らなかった。

店の主人は過去にスズキなどの代理店をやったことがあり、西部モーターサイクル業界では知られた古顔なのだが、当時全米市場の二○%を占めるカリフォルニアを押さえるには、ビジネスマインドも資金力も不足のようで、なにかとゴタゴタが絶えなかった。

私にしてみれば、ごく近い将来対決しなければならぬことが確実な相手の人相を確認するための表敬訪問だったのであるが、彼が部品などに関してブックサ訴えることは更にわからず、「これはやはり英語をやらにゃ仕事にならん」と反省せざるを得なかった。

私たちの努力不足で、言葉がわからなかったり、現地でのビジネスに暗かったりすれば、結局、日本の商社に手を引っ張ってもらわねばならなくなるのだが、これは、少なくともモーターサイクルのような商品に関していうならば、商品を最もよく知り、その売り方を最もよく理解しているのがメーカーである以上、屋上屋の無駄である。

帰途、車を運転しながら、A商社氏いわく。

「あんたみたいな人材が出て来てくれて、本当にうれしいですよ。カワサキも、いよいよやる気十分ですな。

それにしても、シカゴ駐在ってのはわからんなあ。モーターサイクル市場の中心は、ここですぜ。ここで西部代理店を助け、カワサキを伸ばすのが、第一と思うんだがなあ」

「ハッキリ言っとくが」と、私は時差の関係で眠くてかなわんのをこらえて言った。

「私が来たのはカワサキを伸ばすためなんでね。代理店とか商社とかは手段に過ぎない。西部代理店ってのは無茶ですよ。あそこの部品倉庫は、せいぜい鹿児島県の代理店の大きさしかないじゃないか。あれでカリフォルニアを含む四州をカバーしようてのは、冗談じゃないかな」

彼はいきりたってワフワフ言ったが、私はもう半分以上眠っており、なんのことかわからなかった。

(彼は、東京にテレックスを打って、私の言葉をとがめるだろう。勝手にしろ。商社とか代理店じゃなく、末端販売店やそのお客に早く接したいもんだ。そうしないことには、なにもわかりゃせん……)

シカゴ物語

「会社作るのとても簡単」

ロサンゼルスではTシャツ姿なのに、二月のシカゴの寒さは格別。五分間も町を歩くと、顔が痛くなる。それだけに、人々の身のこなしも、西部にくらべると、遙かにキビキビしており、ビジネスライクな印象が強い。

ここには、すでに二名の駐在員が先行しており、駐在員事務所としての情報活動を行ないながら、部品会社設立の準備を進めていた。全米六つの代理店は、モーターサイクルを売買して手っ取り早くもうけることには熱心だが、部品倉庫を持とうとせぬ店すらあり、われわれメーカーが部品センターを作ることは、製品保証及び販売促進上不可欠となっていたのである。

私の差し当たっての仕事は、法学部卒という日本の大学制度からすればあまり意味のない理由から、この部品会社の設立手続きということになっていた。日本でも会社設立などやったことのない私は、かなり緊張して、シカゴ東京銀行の紹介になる日系二世弁護士の事務所を訪れた。「アメリカで会社作るの、とても簡単です。何を売るか、役の名、資本金などを教えてくれれば、手続きはみんなボクがやります。二週間もあればオーケーです」

パチンと指をはじいて、

「ライク・ジス! 手続きは済むから、資本金を払い込めばよい」

彼の日本語は頼りなく、ちょっと入り組んだ話になると、いつの間にか英語に変わっているのは困りものだが、「とても簡単」とは大歓迎であった。私は、必要事項をメモして渡し、書願の示された箇所にサインし、日本語英語チャンポンの質疑応答をやり、手続き一切を彼にまかせて別れた。

「ロデオじゃないんだぞ!」

そうなれば、やりたいことがある。米国流の自動車運転術を、徹底的にマスターすることである。

私の日本での免許は、その当時の誇り高き自動二輪で、四輪の運転経験は大してなかった。四輪車は、まだまだ日本の一般大衆から遠い時代であった。だが、渡米後、米国の道を米国の自動車が疾走するのを見るにつけ、

「どうも、これが自由自在にできなければ、この国では商売にならんぞ」

と痛感していたのである。

私は、駐在員仲間の「もったいない」という声を押し切り、自腹を切った二百ドルで、ドライビング・スクールに入学した。

二百ドルと引き替えに、実際出題されているものすべてを集めた筆記試験(といっても択一式法規のみ)問題・正解集をくれる。アパートでも事務所でも、こればっかり眺めて三日間、もう大丈夫とみて、陸運局に当たる役所へ出頭した。

受験手数料を払って、筆記試験組のかこいに入ると、問題用紙一枚をくれる。問題はすべて「問題・正解集」からだが、問題用紙の問題はそれぞれ違っており、カンニングはできない仕組みになっている。好きなだけ時間をかけて(五分でやるヤツも、一時間以上頑張るヤツもいる)もういいと思ったら、採点者たるおばさんに提出する。

おばさんは目の前で採点、間違いを正して、合格点に達していれば、訂正済みの答案用紙と一緒に Instruction Permit なる小さな紙をくれる。これがあれば、ほかの州から引っ越して来たといった理由で既に腕に覚えのある者は、そのまま実技試験を受けることができ、合格すればその場で仮免許をもらえる。実技試験を受けない私のような手合いは、このI・Pがあれば、運転教師同乗の下に運転できることになるのである。

ドライビング・スクールにI・Pを示し、毎朝八時〜九時のレッスンを希望する旨述べると、ジョーというイタリア系の先生を割り当てられた。

「四十歳の独身、趣味は女とボウリング」という彼は、翌朝から八時前にアパートへ迎えに来てくれた。

車はクラッチなしのランブラー、先生の坐る助手席にもブレーキがあって、万一に備えてある。天井にはドライビング・スクールの名前を大きな看板で揚げて、一般ドライバーの注意喚起と宣伝を兼ねている。

最初の三日間は、人気のない公園で、基本動作、いわばクルマの転がし方を叩き込まれた。四日目からは市街地走行。「右に行け、もう一つ右、次は左」というジョーの命令のままに走っていたら、いつの間にやら高速道路(シカゴあたりでいう Express Way に乗っており、すさまじいスピードで走り過ぎる車群のただ中で、「もっと速く走れ!! ノロノロしていると殺されるぞ!!」とやられて動転したものである。

クラッチなしの車だし、自動車も多少は(あのややこしい日本の道で)やっていたため、運転技術はあまり言われなかったが、安全運転の心構え的なことを徹底的にやられた。モーターサイクルで身についた急発進、急加速、急停止、急ハンドルには、「ロデオじゃないんだぞ!」と情容赦ない攻撃ぶりで、周囲の車に合わせてのんびり進むことを、やかましく言われた。

日本での習慣のままに、踏切前で一時停止するくせも、「後続車はお前がそんなところで理由もなく止まるとは全然期待してない。追突されたらお前の責任だぞ」とやられた。

赤信号停車の際は、前の車との間に一車身おくことを守らされた。「一車身あれば、前の車がトラブルで発進できなくても、お前は動けるし、後続車も動けるだろう」というのが、その理由であった。

最短期間の二週間目に、ジョーの許しを得て実技試験に挑戦した。シカゴでは、日本と同じく試験コースを走るのだが(後で受験したカリフォルニア州などでは市街地走行)、首尾よく合格。その夜は、ジョーのいう「シカゴ一のイタリアン・レストラン」をおごった。

私は元より大よろこびだが、かように効率よく卒業してくれるお客はジョーにとっても大歓迎で、二人の利害は完全に一致、まことに心楽しい夜であった。

後年私は、米国だけではなく欧州、中南米まで縦横に飛び回り、〈007〉などと呼ばれるようになるのであるが、その行動力の一要素に、ジョーに叩き込まれた安全運転心構えがあることは間違いない。

ただ付言しておくならば、ジョー先生、イタリアン・レストランでしこたまワインを飲んで私を送り届けてくれたことでもわかるように、酔っ払い運転に対しては割に寛容だったようで、後に私が酔っ払い運転による事故を引き起こすに至った遠因は、この辺にあったのかもしれない。(続く)

[|第1回|第2回へ]