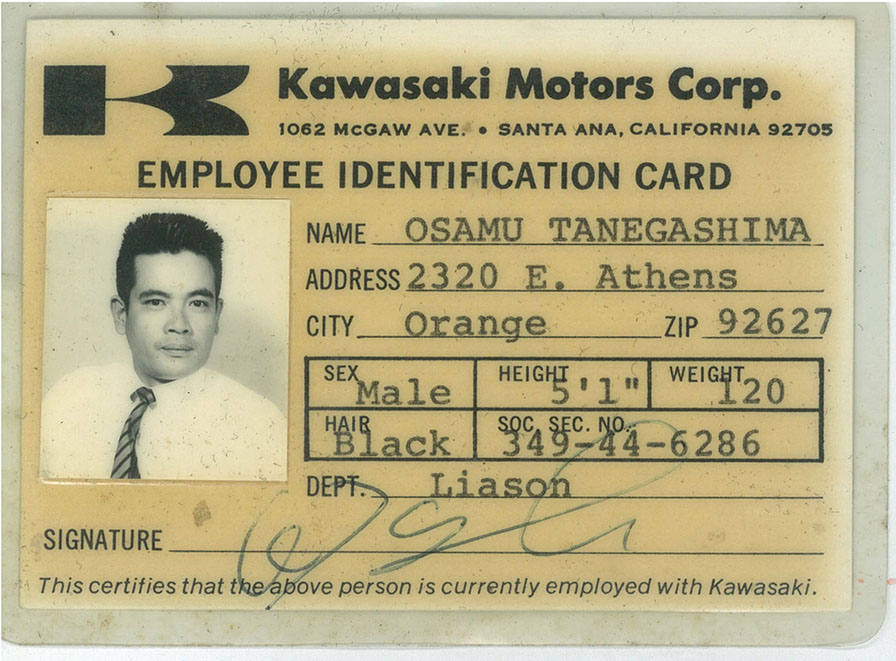

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた別の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

デッチ奉公を決意

部品会社設立準備は、主としてT駐在員の手で進められていた。

シカゴの歓楽街として有名なオールドタウンから車で十分、ポーランド系移民が多いといわれる北リンカーン通りの一画。地下一階、地上二階のボロ建物の三年リースが二月から始まった。

このリース契約は、われわれの世間知らずと、それに乗じたユダヤ人家主のずるさのため、われわれにとって不利極まりないものであった。

前の借り手が火事を出して逃げたらしく、二階の事務所は完全に焼けただれており、またエレベータや地下の排水ポンプはしょっちゅう故障していたが、その修理代は一切こちら持ちで、事務所の改修費だけでも一万ドルを超した。実際には一年ちょっとでこの建物を出たのに、まるまる三年間、後で思えば世間相場よりもかなり高い家賃を払わされた。当時の状況では身軽さを専一にすべきだったのであるから、改築費不要の短期リースを徹底的にさがし、その線で交渉すべきだったのである。

さて、この間、私は、自動車の運転練習をやる以外は、駐在員事務所に詰めていたが、ここの生活にはどうも好感が持てなかった。実務がないものだから、テレックスとか手紙を済ませたら、あとは「US市場をどう料理するか」などに関して、日本語でワアワア議論するのが主になる。

後に経験するロサンゼルス地域やブラジルのサンパウロほどではないが、当時のシカゴでも、日系人同士で行ったり来たりするつき合いが結構できつつあり、これをまじめに果たしていては、代理店や販売店と話しをするのがなおざりになる。食事にしても、手近なシナ飯屋と数少ない日本飯屋を、同じ顔ぶれで渡り歩くだけである。

私は、こんな生活を何十年やっても米国の社会にはとけ込めないし、米国市場などわからないと思った。事務所ではほとんど日本語で用が足りるため、英語への真剣味も、もう一つ身が入らない。かくて私は、日本人不在の米国企業におけるデッチ奉公を決意したのであった。

この間、二世弁護士氏による会社設立手続きは無事終了、分厚い書類をロクに見もせず、指示された箇所に自分でサイン、日本サイドの役員のサインをもらうために空送した。

そして三月一日、コンティネンタルプラザホテルにおける開店披露パーティの翌日から、東南部二十四州をカバーする東部代理店にもぐり込んだ。

バルとの出会い

この店はユダヤ人グループの経営になる小さな商社で、もともとは欧州諸国との鉄、機械類の輸出入を主な仕事としていた。

代理店契約を結んだのは前年秋であるが、調査会社の分厚いマーケットリサーチ報告に基づいてモーターサイクル進出を決めたり、契約と同時に船積み時期をずらして七千台注文したり、というあたりは、いかにもアメリカンビジネスらしく、モーターサイクル気違いでビジネスマインドのない他の代理店にウンザリしていた私たちは、好感をもって迎えたのであった。また、大西洋に沿って東部からテキサスまでの二十四州と、米国市場の大半を与えている以上、同店に賭けてもいた。

「二〜三ヵ月働かしてくれ。なんでもやる。給料はいらない」という私の売り込みに対し、「よろしい。いつでも来なさい。事務所の中は、どこに行こうが何を見ようが構わない。そのかわり、販売店に行っては困るよ」と、条件付きだがオーケーしてくれた。

この条件は、メーカーと販売店が直接結びついて、自分たちが浮いてしまうのを恐れたのであろう。この点日本と同じだが、日本の代理店が帳面を見られるのをとりわけいやがるのとは、違っているようでもあった。

同店は、シカゴ郊外の住宅地スコキーにあった。イリノイ州は同店の縄張りでなかったが、

「二十四州に対して、ニューヨークから売るのもシカゴから売るのも同じだ」と主張し、当方も米国事情がわからぬままに、「それはそうだろう」ということにしていた。

ハインツ副社長が鉄や機械と一緒にモーターサイクル販売を見ていること、部品倉庫も修理工場も持とうとしないこと、二十四州に配するにわずか三名のセールスマンをもってしていることなど、根本的にピントの狂っているところもあり、私としては、これらについても大いに論じて、改めさせたい抱負もあった。

管理部門担当のバルという男が私を預かってくれたが、言葉のできない私は随分馬鹿に見えたのであろう、バルがよこすのは単純極まりない仕事ばかり・・・・・・。私は、その仕事をサッサと片づけては、ファイリング・キャビネットをひっくり返し、帳面をめくって、同店の仕組みをつかもうとした。

バルは、上から言われているらしく、努めて親切にしてくれ、毎日、自分の車で昼飯を食いに連れて行ってくれた。

しかし、私をなにか一ランク下の人間としかみていないことは否定できず、私が言われたままに単純仕事をやってる分にはご機嫌だが、前に述べた諸点に関して議論をふっかけても、まず相手にしてくれなかった。

三ヵ月に及んだつき合いの間、遂に一度も自宅に招待してくれなかったのも、後にして思えば、米国人としては異例であった。

これらは、若い日に彼が太平洋で戦い、どこかの島で、相当期間、日本兵捕虜収容所で日本人を支配していたことと無関係ではあるまい。そしてこれは、後に私が彼を使う立場になった時、一つの障害となったのであり、私は採用に当たっては、「若い世代を優先し、戦中派は避けること。特に、日本兵と戦った経験のある者は避けること」を、ひそかな方針にした時期がある。

バルをはじめとする事務所の連中が、私の名の発音に手を焼き、「オサム」をもじって「サム」という名をつけてくれた。

ある朝、もっとも無愛想だったばあさんがいきなり握手を求めてきて、

「サム、日本人は素晴らしい。セイジ・オザワは素晴らしい。昨夜、彼の指揮でシカゴフィルを聴いたんだけど、夫も私も眠れないほど感激した。サム、困ったことがあったら、なんでもいって来なさい」

見も知らぬ小沢氏に感謝し、音楽の国際性を再認識したものであった。

ゼロが一つ多かった

夜中、日本からの電話でたたき起こされた。こちらは半分眠った状態で朦朧としてるのに、向うは真っ昼間の事務所からしゃべりまくる。

「常務会決議ではねえ、授権資本十万ドルですよ、十万ドル。君が送ってくれた設立書類には、これが百万ドルとなっとるんだが、一体どういうことかね」

知るもんか。運転練習に夢中の私は、授権資本のケタ数なんか確かめもしなかったんだ。ねぼけたままに「ほほう、ゼロが一つ多かったですな」とやったものだから、テキはますますいきりたった。

翌朝、電話でバルに断わって、久し振りに部品会社に行った。ちょうど来ていたボスあてに、ケタ数に関する厳重な詰問のテレックスがあって、ここでも大騒ぎの最中であった。

書類のコピーを調べると、確かに授権資本百万ドルになっている。ボスにどなりまくられ 二世弁護士氏の所に駆けつけたが、「あなたのメモには確かに十万ドルとあった。しかし、米国の小企業では百万ドルが普通だし、大きい方がなにかと便利であることを説明して、あなたのOKをもらったはずだ。授権資本を減らすということもできないわけでないが、手続きとお金の無駄ですよ」と、逆にお説教される始末。

この問題、私がボスに平身低頭し、ボスが本社にわびを入れ、結局一ケタ多いまま済ませてしまったのだが、私としては、米国生活開始に当たって、貴重な教訓を得たのであった。

第一に、「簡単にイエスと言うな」である。二世弁護士氏は、確かに授権資本のこともなんか言っていた。こちらは、その意味を突っ込むことなく、「イエス、イエス、アイシー」とやっていたのだから、責任はこちらにある。

第二に、「日本の先入観は忘れろ」である。日本の商法には「授権資本は払込資本の四倍以内」というような定めがあったのをウロ覚えしていたため、授権資本のケタ数など注意をしなかったのだが、こんな定めは、国により州によって、いかようにも変わりうるのである。

カワサキ車デイトナ初登場

三月末、ボスに連れられて、フロリダ州デイトナビーチに行った。

ここは米国モーターサイクル・ロードレースシリーズ第一戦の場として、最近は世界中の有名選手が参加、欧州各国から見物客のチャーターフライトが出る世界最大レースとなったが、当時すでに、われわれモーターサイクル屋にとってはメッカであった。

私のデッチ奉公している代理店が、デイトナショーに六五○CC W1を中心とするモデルラインを並べており、これがカワサキのデイトナ初登場であった。

代理店は、このショーでの反響をモーターサイクルビジネスの将来を占う一要素と考えており、同社の親会社の副社長でハインツより上位のサンディが、自ら乗り込んで来ていた。後に「乱世の奸物」として紹介する中西部代理店のマイクも来ていて、なにかと画策し回っていた。

私は、連日コマの中を歩いて、お客の動きを観察し、彼らの言葉に耳を傾けた。

ニューモデルのW1に関しては、「BSAのコピーだ」という文句もあったが、「日本からの最重量車」として概して好評であった。私を工場エンジニアと間違えて、いろんな質問を持ってきたが、なかには、子供の頃からのモーターサイクル好きである私にも答えかねるものがあった。なにしろデイトナまでやって来るのは、米国きってのマニア連中なのである。

フロリダ州は「サンシャイン・ステート」と称されている。春の明るい陽ざしの中、レース場はわきにわいていた。土曜日に決戦の二五○CCクラスは、ヤマハ、ヤマハの大行列。上半身はだかではだしの男が、似たような格好の女とペアになって、ワフワフ楽しんで見ていた。日本のレースに見られるような青白い緊迫感はサラサラなく、ともかく楽しんでいた。

デイトナ滞在中、私の部屋には、連夜いろんな人間が押しかけてきた。代理店、販売店の連中が主体のようで、要するに「カワサキも二五○CCのレーサーをデイトナに出せ」「六五〇CC W1はいくらでも売れるから、どんどん作れ」と言うことを、入れ替わり立ち替わりわめいて行くのである

話のこまかなニュアンスはわからぬし、しゃべるのは不自由だしで、「アイシー、アイシー」を連発しながらウィスキーをビンごとあおり、ひっくり返って眠ってしまう毎晩であった。

後半には人の出入りが減ったが、これは、「サムはアル中らしい。あんなヤツに言っても駄目だ」ということかららしい。ウィスキーをビンごとあおったりするのは、どこの国でも、一人前のビジネスマンのやることではないのであろう。

馬脚を現わした東部代理店

さて、この頃になると、まわりでしゃべられていることも大体理解できるようになり、また英語らしきものが、自然に口をついて出るようになった。もともと読み書きにはあまり不自由しなかったので、アパートでは米国の歴史、地理それに小説の類に読み耽った。

こうして少しは様子もわかってきたところで、一つの仕事にとりかかった。

私が東京にいた時から、この店の販売状況に関して駐在員を通じて入って来る情報といえば、「ホットドッグのように売れている」とか「倉庫はいつも空っぽだ」といった類の調子のいいものばかりだし、デッチ奉公に入ってからバルや、たまに会うセールスマンに聞いても、「売る方は問題ない。作ることを心配しろ」の一点張りだった。

だが、デイトナでのサンディ副社長からは、かなり深刻な問題意識が感じられた。シカゴに帰ってから事務所で見聞していると、二つの倉庫にはかなりの在庫があり、販売は極めてスローのようであった。私はバルに切り出した。

「バル。入荷、販売、在庫の状況をまとめてみたいのだが」

「やってくれ。前から気にはなってたんだ」

「ついでに今シーズン中、つまり四月から八月末までの販売、在庫、仕入計画も組んでみようか」

「できるんならやってくれ」

「この報告は、君、ハインツ、サンディの三名に対して行ないたい」

「さあ、お偉方は忙しいからな」

「モーターサイクルビジネスでは、これが一番大切なんだぜ」

「まあ、やってみろよ」

二週間でまとめること、単純計算には女子の助けを得ること、を条件に着手した。

調べてみてわかったことは、入庫四千台中、売れているのは二千台だけ。しかもその九〇%以上は新販売店への押し込みで、既に四月も末に近いのに、末端消化はほとんど進んでいないようであった。そのうえ、新たに千台が既に海路輸送途上にあり、さらに二千台が工場の生産計画にのっているはずであった。

今後の販売に関しては、日本での経験を元に三通り試算してみたが、三月、四月がこう不振では五月から急に伸びることはあり得ず、最も強気の試算によっても、八月末にはかなりの在庫が残り、B商社との決済はできそうもなかった。

私の報告への反応は三者三様だった。

バルは、両手を広げ首をすくめる例のおけらスタイルを示しただけだった。

ハインツは、「算数でビジネスがきまるんなら世話ないがね。サム、売るのは私の仕事だ。余計な心配をせず、売れるだけ作ることを考えろ。よそでこんな話したら駄目だぞ」

サンディは、「君のアプローチは非常に興味深い。君の予測は正しいかもしれん。だがサム、私たちは契約上、九月末までに一万台輸入する義務があるんだ。ひとごとみたいにいわないで もっと売るにはどうすればいいか、一緒に考えてくれ。私たちが八月末で破産したりしたら、カワサキも困るし、君や君のボスの責任も大きいんじゃないか」

私は、この機会に専任のセールスマネジャーを置いて販売戦略を立てること、セールスマンの数をふやすこと、セールスマンのコミッション制を改めること、などを主張したが、ハインツが「それはオレの仕事」と頑張って議論させなかった。

私は次に、ボスを、ホテルに訪ねた。ボスは私の報告に目をむいた。

「何だ、これは。今までの話と全然ちがうじゃないか。また一ケタ間違うとりゃせんか」

私たちは、この代理店に大きな期待をかけ、育てようとしていた。今つぶれたら、自分たちで販売する力がまだない私たちとしては、二十四州という広大なマーケットを捨てねばならないのである。

ボスは、急遽他の予定を変更して、サンディ及びハインツと翌朝会った。彼らは、船積み前二千台のうち千台をしばらくペンディングとすることを、不承不承だが納得した。ボスもいささか参ったようだった。

「九月末までに一万台輸入する心配ばかりして、在庫を抱く恐ろしさは全然わかっとらんようだな。冗談じゃないぜ。オレの方は千台予定通り積めばひとまずもうかるし、こうやって止めれば、工場に文句言われるのにな」

今にして思えば、この一九六六年と六七年は、一九六〇年以来、日本の小型車を中心に飛躍的に伸びてきた米国モーターサイクル市場が、二年続けて対前年マイナスを記録、その結果、流通各段階に大量の在庫が生み出され、数多くの販売店が倒産した年だったのである。さらにまた、特にかような時期に、モーターサイクル販売のための組織を作ろうともせず、部品庫や整備工場を持とうとせず外の商社に、代理店としての大成を期待したのは、どだい無理だったのだ。

(続く)