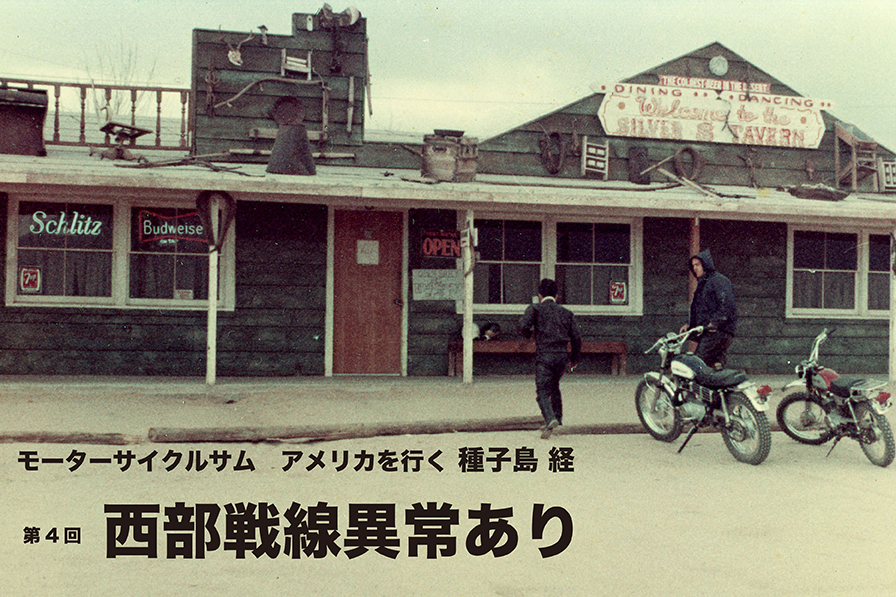

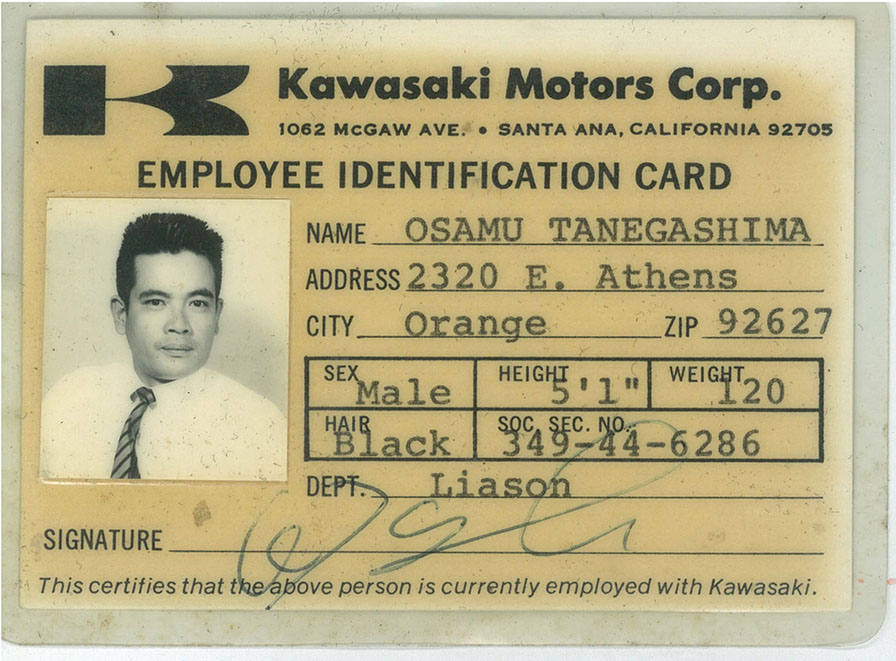

第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた別の物語である。

※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。

行き詰まった西部代理店

西部での問題は二つあった。

第一は、全米市場の二○%(当時)を占める西部で、カワサキモーターサイクルが売れなくなった、ということである。売れ行き不振と放漫経営のため、西部代理店は資金が詰まってA商社への決済ができなくなり、これに対してA商社は、モーターサイクル輸入をストップしたのであった。

第二は、西部代理店の東部市場侵略である。

西部代理店は、「カワサキ工場との間に口頭の約束があった」と称して東部各州での販売店設立・販売をやめようとしなかった。これは当然、私がワラジをぬいでいた東部代理店の厳重な抗議の対象となったばかりでなく、東部代理店は、これを四月、五月になっても販売が伸びない理由にもし始めた。

いずれにせよ西部代理店を解約することが先決であった。そして事後処理の中心課題は、われわれ自身がカリフォルニアを中心とする西部で、モーターサイクル代理店を始めるか否かであり、私の役目は、ボスの言葉を借りると、「そのギョロギョロ目玉でカリフォルニアでの完成車商売ができるのかできんのかメドをつけて、8月末までにレポートしてくれ」というものだった。

アランとの出会い

六月一日、まずフロンティア航空で、シカゴからネブラスカ州のスカッツブラフに向かった。これは、「完成車商売をやるとなれば、米国人のリーダーがいる。北西部代理店のアランが有望だと思うので、会ってみて、君の考えを聞かせろ」というボスの指示によるものだった。

長身を薄汚れたレインコート(学生時代から着続けていたメイド・イン・ジャパンであることが後に判明)に包んだアランは、販売店回りの途中とかで、私を古ぼけたトラックに乗せ、

「サム、ネブラスカ州を代表して歓迎する。この辺はもう三ヵ月間雨なしで、農家は大弱りだったんだが、君は待望の雨をつれてやって来たんだからね」と歓迎してくれた。

アランはハーバード大学法学部を出た弁護士でもあるだけに、論客として優れていたが、それ以上に彼の誠実さとモーターサイクルへの愛着が印象的で、まことに心楽しい語らいであった。ビールを飲みながら、肉を食いながら、食後の煙草をふかしながら、二人の議論は続いた。

「アラン、モーターサイクルは、日本では遂に町の中の交通手段、運搬手段に過ぎなかった。しかし、米国ではそれ以外の分野に伸ばせるし、そうすることによって大きなマーケットを作り出すことができると思う」

「私もそう思うが、そのためのキメ手は新機種企画だ、サム。新参者のカワサキがこの市場でどこまで伸びるかは、新機種企画の良否で決まる」

「サム、西部や東部の大市場は、ホンダ、ヤマハのように、カワサキ工場が自分で代理店をやって、これが販売センターとして機能すべきだ。しかし、販売効率の悪い過疎地帯はほかの商品も持つ個人代理店にまかせ、それを販売センターからコントロールする方がいい」

新機種や広告宣伝に関する数々のアイディアが議論された。また先にふれた「米国での販売のことは、しょせん日本人にはわからん」というマイクの見解に関しては、「ビジネスはもともとインターナショナルなものだし、日本人だ、米国人だといっても、それぞれピンからキリまである。たとえば、君は米国に来てまだ四ヵ月というが、米国のモーターサイクル販売に関する基礎的理解は、米国に二十九年いる私を上回っているように思う。君のボスのビジネスへのアプローチは、米国人ビジネスマンのそれと変わらず、その的格さにおいて、まことに優れている。販売店との接渉などの具体的日常業務は米国人にまかせ切るべきだが、ポリシーメーキングに関しては、米国人を参画させながら工場代表の日本人がやるのがベストだ」というのが、彼の意見であった。

ハーバード時代の同級生に極めて優秀な日系二世が数名いたため、日本人には好意的なようであった。「カワサキ工場が西部や東部で代理店をやり、君のボスや君がやるのなら、私もそこで働きたい」という意思も、はっきり表明した。

彼との一生続くであろう友情の始まりであり、三十歳と二十九歳の出会いであった。

いきり立つトライアンフ代理店

ロサンゼルス市内のホテルで数日過ごした後、ガーデナの家具付きアパートに転がりこんだ。電話を引き、小型タイプライターとシカゴから持参のレターヘッド類を置けば、これで事務所にもなったわけである。

ガーデナはロサンゼルスの衛星都市の一つ。石油汲み上げ用ポンプが町中でギッタンバッタン動き、観光客誘致のため、公認のトランプバクチ場とゴーゴーバーが点在している。

戦前から日本の農業移民が多かったが、戦後、トヨタ、ニッサン、ホンダなどの大企業が、本拠をここに定めた。それやこれやで町中に日本飯屋がひしめき、普通のスーパーマーケットに味噌や大根が置いてあり、日系二世が長いこと市長を勤めているという世界有数のジャパニーズ・タウンである。

ここに居を定め、まず長期契約のレンタカーを借り、モーターサイクルの輸入を扱っている日系銀行へのあいさつ回りから始めたが、これがのっけから水をかけられた。「冗談じゃないですよ。今年の売れ行き不振は大変なもので、大きな声じゃ言えないが、米国在庫車を、船賃と関税をもう一回払って日本に持ち帰っている会社だってあるんです。モーターサイクルはホンダ、スズキ、ヤマハの三社で十分。銀行としては、進出をお勧めするわけにはいきませんなあ」

モーターサイクルを持って来ようにも、L/C開設を受け付けないぞというわけである。

次にアメリカン・ホンダ、USスズキ、ヤマハ・インターナショナルの各社を歴訪した。いずれもメーカー一〇〇%出資の米国総代理店である。

ここでは、いずれも応対のニュアンスに違いはあっても、要するに「この市場はむずかしい。日本での落武者たるお前さんなんかが来るところじゃない」ということで、米国人セールスマンの程度の悪さ、使いにくさが話題となった。

次いで、当時トライアンフの西部代理店をやっていたジョンソン・モーター社を訪ねた。ここの副社長ピート・コールマン氏はなかなかの人物で、米国モーターサイクル業界の顔役と聞いていたからである。

ガーデナからフリーウェイ一一番をまっすぐ上がったパサデナの社屋で、コールマン副社長はすこぶる不機嫌であった。

「今まで、日本のモーターサイクル工場とわれわれとは、極めて良好な関係にあった。君たちが小さなバイクを沢山売って底辺を広げ、その中で、もっと大きな、本当のモーターサイクルに乗り替えたいお客が、われわれの六五○CCや五○○CCを買うということで、共存共栄してきた。だが、カワサキの六五○CCは、このよい関係を破壊するけしからん代物だ。

第一に、あのエンジンはわれわれの十年以上前のモデルのフルコピーで、あんなものを商品化するのは商業道徳に反する。

第二に、大型モーターサイクルを作る技術は一朝一夕にできるものではなく、君たちにあるはずもないから、カワサキ六五○CCを買ったお客は必ず不幸になり、ひいては大型モーターサイクルのイメージ低下につながって、われわれが迷惑する。

第三に、君たちは大型モーターサイクルの売り方を知らず、そのための販売網も持たないのだから、カワサキ六五○CCは売れるはずがなく、君たちのもうけにもならず、混乱を起こしてわれわれに迷惑かけるだけなんだ」

これだけいきりたつとは、コールマン副社長、いいカンをしていたというべきであろう。カワサキ六五○を先駆とする日本各社の大型車が大型モーターサイクル市場を飛躍的に広げ、BMW(ドイツ)、ノートン(英国)などのように商品特性がはっきりしていて日本車と競合しない大型車は共に伸びるが、トライアンフ、BSAは、商品特性がなく、十年一日のごとく同じクルマのみ作り続けていたことから、お客にも販売店にも見放され、実質的には破産、コールマン副社長も失業の憂き目を見ることになるのである。

ただしこれは八年ほど後のことであって、一九六六年六月のこの時点においては、誇り高きトライアンフの副社長はたけりたち、私は不自由な英語をモゴモゴやるのみであった。

言いまくられて立ち去ろうとする私に、駐車場で追いすがった巨漢があった。

「モーターサイクル・ディーラーニュース誌編集長ラリー・ヘスター」と自己紹介。「カワサキの代表が、カリフォルニアのどこかにいるというんで、さがしてたんだ。九月に、わが社主催による第一回モーターサイクル・トレードショーをディズニーランドホテルでやる。トレードショーだから、業界人と販売店しか入場しない。うわさの通り、カワサキが直販を開始するのなら、まことに時機を得たショーだと思うが、どうだい、出品しないかい」というわけである。

カワサキの六五○CCは結構評判がよかったし、ロータリーバルブを二つ付け、「二五〇CCの市販車では一番速い」と評価の高いA1は、他地域では既に発売されていたが、西部には代理店とのゴタゴタのため一台も入っていなかったので、これらカワサキ・ラインをズラリと並べることは、主催者のモーターサイクル・ディーラーニュース社側にも大きな魅力だったのである。

翌日、ガーデナのアパートに来てもらい、「出品の有無に関する決定は八月末までに伝える。主催者側は、カワサキ出品に備えて、一番いいコマを空けておき、八月末決定が出品せずの場合にも、損害賠償請求は行なわない」という条件を決めて、簡単な文書にして取りかわした。かくて同業他社めぐりからはなんの収穫もなかったが、その副産物たるショーへの出品は、カワサキ直販開始へのこよなきプレリュードとなっていくのである。

ドサ回りを考えつく

銀行と同業者にいじめ回された挙句、いっそのこと、実際にクルマを売っている販売店の声を聞いて回ろう、と考えついた。

手掛りはある。西部代理店の販売店リストが、カリフォルニア州の約三十店を網羅している。これらを地図上にプロットしたり、質問票を作って百部印刷させたりした。百部というのは、カリフォルニア州でカワサキに興味を示してくる販売店が百以上あるはずはないという、当時の私の考え方によっていた。

あとは、努めてフリーウェイを走り回った。ガーデナのアパートで仕事をしながら、昼食はサンタモニカ、夕食はサンディエゴというようなバカバカしいことをやった。米国の飯などどこで食っても大して変わりはないわけで、往復のフリーウェイ走行が目的であった。日本の一・二倍というカリフォルニアを走り回るには、高速運転技術がなによりの武器であって、まかり間違ってのフリーウェイでの事故は、十中八、九死につながるからである。

ベーカースフィールド=トムとの出会い

七月初旬のある月曜日、事務所兼アパートを出発してフリーウェイ五番を北上した。

最初の目的地は、ガーデナから約百五十マイル(二百四十キロ)のベーカースフィールドにあるトムとチャーリーという二人が経営する販売店である。前日電話しておいたので、「恐ろしく英語が下手で、カワサキとなにか関係のある日本人が午後一時ごろ来る」という具合に理解してくれているはずだった。

草木がなく、丘と砂漠のみ坦々と開ける南カリフォルニアを平均時速七十マイル(百十キロ)で走っているうち、すぐ前を行く大型トラックから大きな材木がゴロンと転がり落ちる事件があった。シカゴのジョー先生の教え通り、車間距離を十分とっていたので事なきを得たが、くっついて走っていたら、ここで早くも全巻の終わりになるところであった。

自動車の距離計が百四十マイルを過ぎるあたりから標識への注意度を高め、「ベーカースフィールド」と出て来るや、ただちにその出口を出た。ガソリンスタンドで販売店の名前と住所を示すと、「これはもう一つ向うの出口の方が近いんだ」など言いながら、親切に教えてくれた。

ハンバーガーの立ち食いで昼食を済ませ、午後一時ちょうどに、目的のベーカースフィール・モーターサイクルに歩み入った。

それは町の中心部にあり、カワサキとブルタコの新車を約十五台置いていた。ディーンと見た東部の販売店とは違って、看板も目立ち、部品庫や修理工場もちゃんとしたものだった。

チャーリーがおふくろさんから引っ張り出した金を投資し、トムが実際の経営に当たるというパートナーシップで、二人とも私の来るのを待ちかねていた。

「私たちはカワサキのマシンにほれてるんだ。八五CC J1、一二五CC B8、一五〇CC B8S、みんな素晴らしいマシンだと思う」

「開店は去年の夏、カワサキ専門だった。この辺の連中はカワサキを知らないので、最初は苦労したもんだ。レース場を借り切って、われわれ五人交替でJ1の連続耐久運転をやり、十八時間目につぶした。これはいい宣伝になったよ」

「最初の一年間に七十台売り、そう損をせずに決算できそうだったんだ」

「ところでサム、西部代理店は一体どうなってるんだい。うわさでは工場に解約されたというが、しかし代理店は、そんなことないの一点張りだ」

「私たちにはっきりしてることがある。代理店に注文しても、部品もクルマも全然来ない。五月からそうなんだ」

「見ろよ、サム。私たちはブルタコを売っている。いつ来るかわからんカワサキを待って、ハラをへらしているわけにはいかないから、お客も私たちも不幸になるのは知りつつ、こんなスペインのボログルマに手を出したんだ」

「見ろよ、サム。店のカワサキは、どれもこれも売り物にならない欠品車だぜ。お客を待たすわけにはいかんから、店のクルマから部品を取って渡したんだ」

「サム、あと何週間待ったらいいんだい。お客は六五○CC W1やスズキのX6より速いという二五〇CCのことを聞きに来るけど、一体いつになったらそういうクルマがこの店に来て、私たちをもうけさせてくれるんだい」

のっけから大の男二人にやりまくられて、私はたじたじだった。トムの奥さんのスーは、帳面つけをしながら、ジッと私を見ていた。

「サム、私たちにとっては死活の問題だ。何がどうなっているのか、はっきり説明してくれ。私たちは秘密は守る」

秘密は守ると言われても、また二人が、よき米国青年の典型のように見えはしても、初対面の相手をそうそう信用するわけにもいかなかった。下手な発言が西部代理店に伝われば、訴訟に持ち込ませる口実を与えることにもなりかねないのだ。

しかしまた、二人のまじめさはいい加減な扱いを許さぬものがあり、彼らのカワサキへの熱意は、大切にしておきたかった。私は、一つ一つ言葉を選びながら、注意深く、かつわかりやすく話そうとした。

「西部代理店と日本側の間に若干のトラブルがあるのは事実で、今ネゴシエーションの最中である。私の仕事は、西部市場での販売を伸ばすにはどうすればいいか、に関してレポートすることだ。代理店でこのままいくのと、ホンダなどのように工場が直販をやるのと、お客にとり、君たち販売店にとって、どちらのメリットがより大きいかを比較することがその中心になるだろう。私は、この問題について販売店の実態を十分知り、販売店の考えをよく聞いた上で結論を下したいと思ってドサ回りを始めたところだ。一時間ほど話をしてくれれば有難い。なお、部品に関しては、私に注文してくれればシカゴから送る」

私はその場でシカゴに相手方払いの長距離電話を入れ、部品の一件を片づけた。

「やあ、ありがとう。今後とも、部品は君のアパートに注文すればいいんだな。工場がわれわれ販売店の考えを聞こうというのは、とてもいいことだ。なんでも聞きたまえ」

そこで質問票に沿っての質問に入ったが、支払い条件、消費者金融等々、日本とはかなり違っており、これらについてトムが、一つ一つ実にていねいに説明してくれるため、この最初の店で四時間を過ごしてしまった。

「サム、私たちは一つの船に乗ってるようなものだ。助けあおうじゃないか。君たちが工場直販を始めて、ホンダのように販売店をバックアップし、品不足がなければ、私は、ベーカースフィールドで、年間三百台以上売ることを約束しよう」

三百台か、そんな販売店を百店作れば、カリフォルニアだけで三万台、今年の全米向け輸出が二万台なんだから、こいつは悪くないな・・・・・・と思った。

トムはベーカースフィールドに泊るようにかなりしつこく勧めてくれたが、私が聞き入れないのをみて、「じゃあ行きたまえ。ドサ回りレポートを聞くのが楽しみだから、一度ガーデナに行くよ。他人の悪口を言うのは嫌いだから言わないが、ほかの店ではうちのようにはいかないぜ」と、片目をつぶってニヤリと笑った。

これが、トムとの家族ぐるみのつき合いの始まりである。トムは間もなくほかの金主を見つけてチャーリーを追い出し、一貫してベーカースフィールドをカワサキで押さえ、約束通り毎年三百台以上売っている。(続く)

[第3回へ|第4回|]