“Auerberg Klassik”は、ビンテージバイクとサイドカーによるヒルクライムレース。切り立ったオフロードを駆け上がるヤツじゃなくて、舗装された峠道を使い一定区間の走行タイムで順位を競うアレです。このアウアーベルグ・クラシックは、1967年から1987年までの間、毎年9月の第3日曜日に“Auerbergrennen(アウアーベルグレンネン)”という名前で開催されていた、アルプスの麓にあるAuerberg (アウアーベルグ)の山道を使ったヒルクライムレースの復刻版として2017年に復活。以来、2年毎の開催を目指し、今年で復活2回目の開催となります。当時は土曜日にバイク、そして日曜日に自動車のレースが行われ、近隣諸国から多くの参加ドライバーやライダー、そして観客がつめかけ、大いに盛り上がったそうです。

遡ること2年前、友人のドイツ人フォトグラファー、ヘアマン・コーフから、「ヒルクライムのイベントを始めたから見に来なよ!」というお誘いを受けていました。グレムセックの2週間後の、9月の第3土曜日と日曜日。「グレムセックの後、ミュンヘンの僕のアパートに空き部屋があるからそこに居て、イベントに来れば良いじゃん」というお誘いだったのですが、さすがに3週間近く東京を離れるのも……と思い、その時はお誘いをお断りしたのでした。

そして今年、またしてもヘアマンから同様のお誘いをいただきました。なぜか今年は「行かなきゃ」と思い込み、なんとかやり繰りして、再びドイツにやってきました(というか無性に行きたくなってしまって……やり繰りできてなくてご迷惑をかけた皆さん、すみません。あ、ミスター・バイク編集部の皆様に一番謝らなきゃ……)

そう、開催場所はドイツ。南ドイツの都市ミュンヘンからクルマで約2時間、オーストリアとの国境に近い街ベルンボイレン村です。現地で再会したドイツ人の友人が“南ドイツの典型的な田舎町”と称するように、とってものんびりした雰囲気の街というか村でした。

じつはイベントに誘ってくれたヘアマンは、ここベルンボイレンが地元。子供の頃、毎年9月に開催されていた当時のヒルクライムレースをとても楽しみにしていたそうです。ということで宿泊もヘアマンの実家。ここにはメディア関係者やスタッフ、友人など15人ほどが滞在していて、夕食や朝食をともにしながらいろんなことを聞くことができしました。

なかでもヘアマンの妹のマリアの言葉がとても印象的でした。子供の時に楽しみにしていて、しかし時代の流れとともに消えてしまったイベントを、自分たちの手で再び復活させられたこと。そしてその復活に、地元の自治体や企業、警察や住民などの手厚い協力を得られたことが、とても光栄だ、と。彼女はいまベルリン在住ですが、ノートン・コマンドに乗っていて、今回もタイムアタックに出場するほどのバイクフリークです。

また僕を誘ってくれたヘアマンも、二輪車メーカーのオフィシャル・フォトグラファーを務めたり、世界各国のイベントに出かけそのレポートを雑誌やWEB媒体に提供したり、またバイクカルチャーを中心とした不定期発行のフォトブック“BRUMMM(ブルーム)日本語題名:ブゥオオー”の発行人であり編集長。そしてパンタ系ドゥカティのエンスージアストであり、イベントを主催しながらレースにもちゃっかり出場しています。

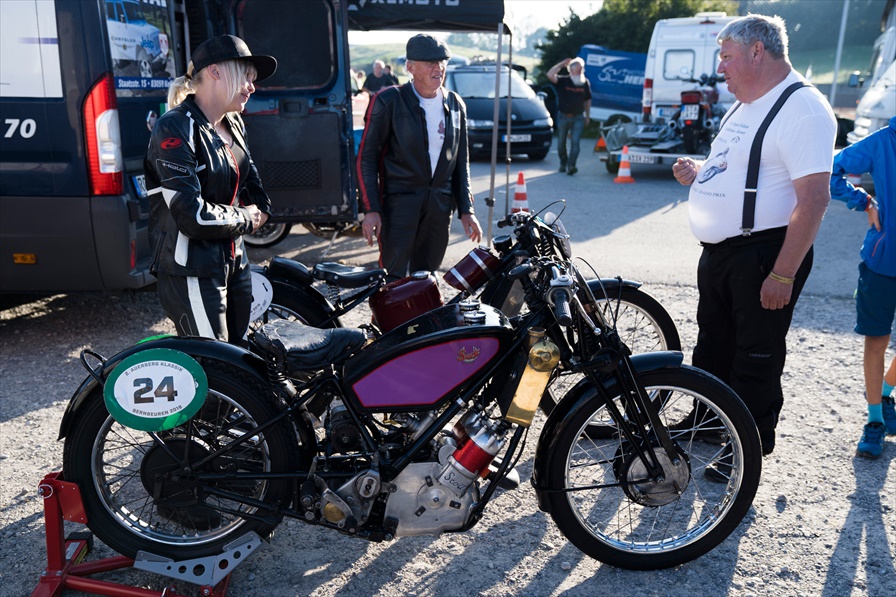

イベントの雰囲気も最高でした。ビンテージバイクの世界はあまり明るくなく、会場やパドックも雰囲気も分からず少し不安でしたが、バイク好きという根っこは同じ。カスタムバイク系の人たちより見た目は少しカタブツに見えましたが、マシンのことを丁寧に教えてくれるし、カメラを向けると「このバイクのビューティポイントはこっちだから反対側から撮ってよ」とマシンを動かしてくれたり、ビールをご馳走してくれたり(ここでも!自分がビール飲みたいオーラを出してるのかな、と心配になるくらい)、いつもと変わらない雰囲気で会場散策を楽しむことができました。

日本ではなじみが薄いヒルクライムレースですが、ヨーロッパではいまも、至る所で開催されています。このアウアーベルグ・クラシックも、その典型的なヒルクライムレースだ、と友人のドイツ人ジャーナリストが教えてくれました。

街全体でイベントを支え、レースが始まると多くの人が山の斜面に敷物を敷いて観戦。子供たちはレースそっちのけで駆け回り、年頃の子たちは友達とのおしゃべりに熱中しながら、でもその場所にいる。まぁ大人たちも大体同じで、ビールを飲みながらレースを見たりおしゃべりしたり。この雰囲気、どっかで味わったような……と思ったら、夏祭りや秋祭りですね。

一年の行事に、ごく普通にヒルクライムレースや祭りが組み込まれていて、それを積み重ねていく。それを受け継ぐ大変さはあるものの、なくなると何故か調子が狂ってしまう。こうやって文化というものが育まれていくんだろうなぁ、と抜けるような青空の元にあるアウアーベルグの峠道で、そんなことを感じたのでした。