原田のロードレース世界選手権(WGP)GP250時代のプラモデルにサインをもらうファンもいて「原田さんが走るというから来た」と笑顔だった。原田はサインを求められると応え、にこやかに一緒にカメラに収まった。

さらにエキジビションレースの『RRR80’s世界GP』では、憧れのライダーになり切ったジャコモ・アゴスチーニ、フレディ・スペンサー、エディ・ローソン、マイケル・ドゥーハンら、WGPチャンピオンがグリッドに並び、マルボロカラーの原田哲也もいて、豪華過ぎるグリッドが出現。レースは、本物の原田哲也が途中からコースイン、熱狂の戦いとなり、最終的に原田が優勝、2位にスペンサー、3位に河崎裕之が表彰台に登った。全員集合の撮影で、本物の原田が「子供の頃はバリー・シーンが好きで、同じデザインのツナギを着ていた。バリーに会えて嬉しい」と笑顔で写真に収まった。

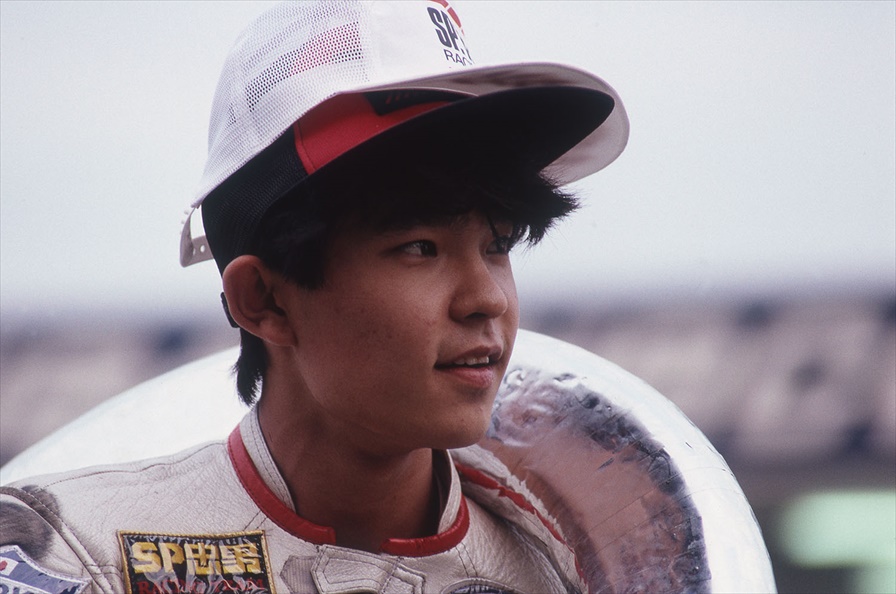

現役時代、原田の笑顔をサーキットで見ることは稀だった。他を寄せ付けない緊張感とオーラをまとい、レースに集中し、プロフェッショナルという言葉が、最も似合うライダーだった。だから、この日の原田の笑顔は、嬉しい驚きでもあった。

ホンダの本田宗一郎が世界一を目指し、イギリスのマン島TTにチャレンジをしたのは1959年。その後、ヤマハ、スズキ、カワサキと日本メーカーが続々と世界への挑戦を開始した。日本人ライダーの参戦もあったが、海外ライダーの活躍が顕著で、チャンピオンは欧米のライダーが占めていた。日本車を日本人ライダーが駆りチャンピオンになることは悲願だった。GP125のライダーの活躍もあったが、メーカーが威信を賭け送りこんだライダーとして、その夢を叶えてくれたのは原田だった。

平忠彦の登場で空前のレースブームが起きた80年代。毎週末行われるポケバイ・レースも大盛況で、サーキットは親子で賑わっていた。そこで鍛えられたのが原田や青木3兄弟(宣篤、拓磨、治親)、宇川徹、中野真矢、加藤大治郎、阿部典史らで、彼らは、続々と世界に飛び出し活躍することになる。

原田は1988年全日本ロードレース選手権ジュニア125に参戦。夏の大会となった西仙台ハイランドレースウエイまでの東北道は、お盆の大渋滞で、それに巻き込まれて遅れる者が多くいた。原田もそのひとりで、やっとサーキットについて、眠い目をこすりながら走り、それでも圧倒的な力の差を示し勝利したことを覚えている。桁違いのライダー出現を誰もが感じることになる。この年、原田は全戦全勝でチャンピオンとなった。

翌1989年にはヤマハファクトリー契約。この時から原田は契約金を得てプロになった。応援に来た家族をパドックには入れず、観客席で見てほしいと伝え全ての甘えを断つ。まだ19歳だったが、自身に厳しさを課した。その覚悟と天性の速さで、GP250のヤマハのエースライダーへと駆け上がる。それも市販マシンを駆りながらホンダワークスの岡田忠之と死闘を演じたのだ。

1992年、第6戦鈴鹿では全日本史上初の同着優勝を記録。

「30分間レースして同着なら、1周でいいじゃないかと思った」

原田は、息詰まる戦いを振り返っている。

原田は海外に興味がなく、WGPに憧れている多くのライダーとは違っていたが、親友の若井伸之がプライベート参戦を開始していたことや、ジャパンドリーム構想が囁かれるようになり、「日本人ライダーを世界へ!」の気運が高まっていたことで、原田の目も、やっと世界へと向き始めた。

1992年、WGP参戦の計画があったが、エントリーの問題で頓挫する。そして原田は初めてWGP観戦に出かける。イタリアンライダーが繰り広げる激闘を目の当たりにして原田は世界一へと目標設定をシフト。その速さは覚醒しV3王者の岡田を抑えて、この年、自身初となるタイトルを獲得する。

1993年、ジャパンドリームが動きだし、ホンダワークスから伊藤真一、岡田忠之が、ヤマハファクトリーから原田哲也がWGPに参戦を開始した。開幕戦オーストラリアGP、原田はジョン・コシンスキー(スズキ)との熾烈なトップ争いを見せ最終ラップの攻防に競り勝ち勝利を収める。WGPデビュー戦での快挙で、原田は時代の寵児としてWGPを歩むことになるのだ。これまでのレース人生で、一番印象深いレースは? との問いに、原田はしばらく考え「自分はWGPでもやっていけると思えたから」と、このレースを挙げた。

勝利した原田へのマークは当然きつくなり、初めてのコース、環境の中で奮闘することになる。だが、彼の才能に誰もが驚いた。まずは、チームメイトのピエールフランチェスコ・キリだ。原田がWGP観戦した時に、ルカ・カダローラやロリス・レッジアーニらと激闘を繰り広げていたライダーだ。彼は「原田をチームに迎え、テストの時から、とんでもない才能を感じ、自分の仕事は原田をサポートすることだ」と献身的に原田を支える。その思いはチームスタッフも同様だった。

第4戦スぺインGPで、世界へと目を開かせるきっかけをくれ、原田が心からの笑顔を見せることの出来る友だった若井が亡くなる。弔い合戦となった決勝、原田は涙の優勝を飾る。

最終戦スペイン・ハラマサーキット。タイトルの可能性は大きくなかった。ランキングトップのロリス・カピロッシは、原田が勝利しても4位に入れば良かった。原田は、最終戦を勝利で飾りたいという思いに突き動かされ挑む。タイトルに最も近かったカピロッシが原田にパスされ、追い上げ中にコースアウトして自滅したこともあるが、ワンシーズンを戦い抜き、磨かれた原田の速さは、誰の目にも明らかだった。

原田は勝利し驚喜するスタッフに抱きかかえられ「優勝の喜びにしては大袈裟だなと思った」と自身がチャンピオンになったことを知ったのは少し後だった。信じられないという表情のまま表彰台に登り、大観衆の熱狂的な祝福を受けた。この時、原田は欧州の厳しいレースファンに受け入れられ、正真正銘のWGPライダーとなったのだ。そして、日本人が願い続けた“日本人がチャンピオン獲得!”の悲願を達成。その後の日本人大躍進の扉をこじ開けた。

翌年はアプリリアのマックス・ビアッジとの死闘を繰り広げるが、アプリリアの速さの前に苦渋を舐める。1994年~1996年とビアッジは3年連続で250タイトルを獲得する。だが、アプリリアは、1997年ビアッジを放出して原田を迎え入れる。日本人ライダーが海外チームに渇望され、その能力を評価されたのだ。アプリリアの社長は1993年原田がデビューイヤーでチャンピオンになった時から、原田を誘い続けていた。原田の力を誰よりも評価していた人物でもあった。

この時から原田のプロ意識には一層の磨きがかかる。イタリアに古城を持つアプリリアの社長宅でのパーティーや交友関係も、これまでとも違うものになる。

1998年、カピロッシやバレンティーノ・ロッシと戦い、ロッシは原田から多くを学ぶことになる。この年、最終戦アルゼンチンGPでは原田のタイトルを疑うものはいなかったが、タイトル目前にカピロッシに追突されリタイヤ、チャンピオンを逃し、カピロッシがタイトルを得た。カピロッシは原田に謝ることになるのだが記録は覆らない。

「93年に負けて、また、同じ結果ではイタリアのマスコミが許さない。追い込まれていたのだろう。あそこまでしてもチャンピオンになりたいという気持ちは、ライダーにとって大事なこと」

と、後に原田は理解を示す。今では友人として付き合っていると言う。

1999年にはアプリリア500のエースライダーに抜擢され、新たな挑戦を開始するが、主力が4気筒の中で非力なVツインエンジン。原田の力を持ってしても、この差を詰めることは至難の業だった。だが、イタリアGPではポールポジションを獲得、3位を2度獲得の結果を残す。

MotoGP創設が決まりアプリリアが撤退。2001年にGP250に戻り、加藤大治郎(ホンダ)とのバトルを展開、WGP史上でも稀な名勝負を残しランキングでは2位となるが、その強さ、速さを再認識させた。

2002年にはホンダのサテライトチームからMotoGP参戦を決めるが、4ストローク全盛の中2ストロークの500で苦戦を強いられる。

「勝てるレースが出来ないなら、レースを続ける意味がない」と引退を決意するのだった。原田に勝負できる環境を与えることのできなかったレース界は、偉大な宝を失うことになった。32歳の若さだった。

引退会見にはヤマハ、ホンダ、そしてアプリリアのトップが出席、多くの関係者やライダーが出席した。一ライダーの会見としては異例のことだった。

「真のライバルだった。今の自分があるのは彼のおかげだ」

と、長年のライバルだったビアッジは言葉を寄せた。

「もっと、一緒に走りたかった」

と、加藤は、その引退を惜しんだ。

原田が涙を見せた。初めて見る涙だった。

日本人ライダーとして最も成功したライダーと言われる原田は、モナコ在住で、日本にはたまにしか帰ってこなかった。

「自転車に乗っていたんだけど、ふっと見たバイクに、また、乗りたいなと思うようになった。妻に相談したら、大きなバイクでのレースはダメだと言われたけど、乗るならレース界に恩返し出来るようにしたらと言われた」

引退から10年の沈黙を破り、原田は、日本の雑誌や、イベントに顔を出すようになった。

「現役時代は、レースのことしか考えていなかった。勝ちたかったし、求められていることに応えようと、常にピリピリしていたから、そばにいた妻はたいへんだったと思うよ。でも、今は、バイクを楽しんでいる。ファンサービスもしてこなかったから、今は、その罪滅ぼし。レース界に恩返しが出来るならと思っている」

と語り、ファンサービスにも積極的だ。

3年前から千葉県茂原サーキットで、限定10名のプライベートレッスンを始めた。「ちゃんと伝わらないのは嫌だから」と少人数は原田の希望だ。すぐに予約で埋まってしまい、知る人ぞ知るレッスン。WGP通算17勝(日本人タイ)通算表彰台55回は日本人最多。ポールポジションは21回、世界に誇るライダーが「バイクは楽しい。それを多くの人に知ってほしい」とバイクと向き合っている。これからも、こんなふうに、恩返しの時間を続けたいと言ってくれた。

あの原田が、季節外れの陽気となった、この日、陽光を浴びて、笑顔でファンと語らい、バイクに乗る姿が本当に眩しいテイスト・オブ・ツクバの一日だった。

■追記

サーキットでは、厳しい原田の姿しか見たことがなく、取材に最も気を使うライダーでもあった。質問も厳選したし、話しかけるタイミングも考えた。礼を尽くせば、応えてくれたし、魅力的なライダーだったから、ひと言も聞き漏らすわけにはいかないと思っていた。

若くからヤマハファクトリーの看板を背負い、厳しい先輩たちに鍛えられ、可愛がられていた原田だが、世界に飛び出し、さらに大きな重圧を背負って戦っていた。親友の若井を亡くし、兄のように慕っていた永井康友を失い、尊敬するライダーであったウェイン・レイニーが下半身不随となった。死闘を繰り広げた加藤も亡くなった。原田は、それでも、レースに真摯に向き合っていた。だから、原田の心中を思うと、苦しいような気持ちになった。それでも原田の走りが見たかった。ありったけの勇気を、闘志をかき集めて戦う彼の走りからは、神々しいような気高さを感じ尊敬の念が沸き上がるからだ。

そして、原田はバイクが嫌いなんだろうと思っていた。だから、引退後、レース界と関わらないのは仕方がないのだと思っていた。本当は、こんなライダーは二度と現れないレース界の宝なのだから、原田しか知らないすごい世界のことを、皆に少しでいいから伝えてほしいと願っていた。

だから、10年の沈黙を破って、原田がバイクと関わり出したことが嬉しかった。陽光あふれる筑波で「ポケバイには、自分から乗りたいって親父に頼んだんだよ。走ったら面白くて、バイクが一瞬で好きになったんだ」と聞いて、たくさん取材させてもらっていたのに、親に無理やり乗せられ、その才能のせいで、戦い続けて来たとばっかり思い込んでいた自分が、大きな間違いをしていたことに気がついて、笑い出しそうに嬉しかった。「やだ、この偉大なライダーは、バイク好きだったんだ」と……。

(取材・文:佐藤洋美)

| 『中須賀克行と高橋 巧の2019 JSB1000最終戦 チャンピオンになるためには……。』のページへ |