「高校生が段ボールで作った実物大のスーパーカブがスゴイらしい」

という情報を聞いて、ちょっと懐かしい気持ちがした。自転車に憧れの”デコトラ”を模して、段ボールで日野やいすゞを作った同級生を思い出したからだ。同時になんとなくの、違和感もあった。果たして現代の高校生たちが、段ボールなんてアナログな材料を用いて工作をするのだろうかと。スマホに長けたハイテクゲームの世代と段ボール……このギャップにも大いに好奇心が湧いてきた。

向かったのは四国の八幡浜(やわたはま)。港湾部から少し入った丘陵のたもとに、地元で、八工(はちこう)と親しまれる愛媛県立八幡浜工業高校。その美術部の3年生が制作のメンバーだった。

「この子たちの学年は最近の美術部にしては珍しく6名いました。1年時から、共同で作品を制作する機会があり、適材適所で一つのものに取り組むことに向いている子たちでした」

顧問の仙波勝利先生に案内されて待つことしばし。みんなに押されて教室へ入ってきたスーパーカブに、思わず息を飲んだ。記憶にある”デコトラ”とは一線を画した姿だったからだ。

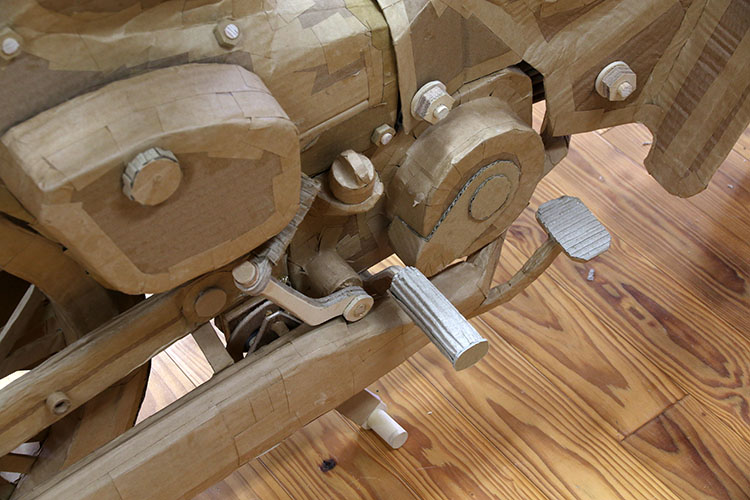

タイヤが回っている。ハンドルも切れるし、ブレーキレバー、ギアペダル、アクセルも動く。センタースタンドを立てて鎮座した姿は、段ボールの持つあたたかみのある質感と堅牢さ。ほどよく1/1の立体に仕上がったのがスーパーカブだという事実。バイク乗りにとって、なんと心地のいい存在感だろう。さらに、ヘッドライト、メーター、シート、キャリア、エンブレム、さらにボルト、ナットに至るまで克明に表現された隅々まで、思わず触ってみたくなる。

「今朝はマフラーの表面を手直ししてました」と笑って迎えてくれた学生さんたち。段ボール製のスーパーカブは日々まだ進化の過程にもあるらしい。どの顔もカメラを前にして、緊張感と晴れがましさがないまぜの、18歳らしい表情が印象的だった。若いっていいな。しみじみ思う。

現物を前に、再び思ったのは「なぜスーパーカブだったのだろう?」という謎。八幡浜は、四国の西端、宇和海のリアス式地形の入江にできた港町だ。森進一さんの「港町ブルース」4番にも登場するほどだから、街道・海道ともに古くから人と物の交流が盛ん。別府や臼杵とのフェリーが頻繁に行き交い、ツーリングライダーも多い。そこで、6人の少年たちはバイクに詳しいのかなとも考えた。

「いま振り返っても、不思議なのです。すーっと湧いて降りてきたような感じでしょうか。乗り物を作ろう、最初は四輪だったのですがそれがバイクになり、バイクならスーパーカブでしょうという、ごく自然な流れでした」

発案したのは尾神くん。みんな相づちを打ちながら、誰彼となく話しを続ける。メンバーの中で、原付スクーターで通学している大野くんが唯一のバイク乗りだが、通学の足をバイクとして特段に意識したことはないという。意外だった。でもそれが、今日の10代のバイク事情の現実なのかと妙に納得もする。逆に、バイクにそれほど興味はなかった少年たちでも、イメージ出来たのがスーパーカブ。その存在感の大きさに改めて気づかされた。長年バイクに乗り続け、50を過ぎ60歳にも手が届こうとする初老の筆者が、バイクを知らない高校生のみなさんに教えられる数々。だからバイクはおもしろい。

そんな彼らの、作品を囲んでの、冗談を言ってはお互いじゃれ合ったりの様子を、仙波先生はじめ、入川和男校長先生、今日はジャージ姿なのでと撮影はと遠慮された井上富夫教頭先生がニコニコしながら見守っている。

課外クラブ活動ならではの、解放感が漂う。

「これまで段ボールでいろいろ作ってきたので、なんとなくですが次が見えていた感じがありました。乗り物かな? クルマ? バイク? 人まで乗せちゃうかもみたいな想像がどんどん膨らんできて次第にのめりこみました。ぼくらはウマがあうのでしょうね」

美術部では毎年の文化祭と、続く県が開催する愛媛県高等学校総合文化祭への出品が定例行事とのこと。2年時には段ボールで実物大の自動小銃を制作。3年は集大成にしようという意気込みもあり、ちょっとレベルを上げての挑んだ。

「デザインを立体のイメージで掴めば、煮詰めていけるはず」

制作を始めるにあたって尾神くんは思ったそう。しかし現車があるわけでなく、とっかかりが難しかった。スーパーカブのおぼろげなシルエットは頭に浮かぶものの、そこがまた基本スタイルを変えることなく60年の長い歴史を刻んできたスーパーカブの難しいところ。実際に頭に浮かぶのは郵便屋さん、新聞屋さんの姿であってディテールはおぼろけのまま。これでは全員にイメージが伝わらない。そこで仙波先生がペーパークラフトのスーパーカブを参考にする提案をしたそうだ。そのモデルが初代スーパーカブC100だったという次第。

「スーパーカブの微妙なボディラインなどは、拡大コピーをつなぎあわせたりしてイメージしました。こうして出来たパーツの輪郭を段ボールに手書きで写していったのです」

なんとも根気のいる作業だが、そこは絵心に長けた美術部の腕のみせどころだったようだ。線を描いた段ボールを糸鋸で切り出した点数は100点以上。段ボールは校内の廃材置き場から調達していたが、あっというまに底をつき近隣商店の協力も仰いだ。夏休みの始まりからエアコンのない教室(現在導入工事中)で黙々と描いて、切って、これで夏休みが終わった。

「バイクに詳しくないので役目が解らないパーツはこれでいいのか悩んだり、自分の思っていたカタチではなかったり。やり直しもあり時間がかかりました。ここが見た目と縮尺率の違いや、平面を立体にする時の難しさです。自分らなりのデフォルメが必要だと思いました」

二学期に入り、組み立ては、まずタイヤからと決めていたそうだ。

「ぼくらは乗り物のカタチがないと燃えないタイプなのです(笑)。乗り物といえばタイヤです。ところがスポークも段ボールなのでなかなか強度が出ない、脆弱なのです。やり直しを続けて最終的に全体の重さを支えられるタイヤになるまで4~5回ぐらい作り直したと思います」

段ボール工作は、やってみて解る難しさがあるという。切って折って、曲げた時の思惑とのギャップ。インターネットで得たC100の写真を頼りに、付けたり外したりを繰り返しながら、工作手法はもとより、段ボールの素材選びも目が肥えてきたそうだ。

「タテとヨコの構造、紙の質や厚さの違いのほか、中身の波状のクッション部分が一層や二層などの同じ段ボールでもいろいろな種類があるのです。どの部分にどんな段ボールが適合するのか、硬さや加工のしやすさ、見た目などを考えながら選んで使うようになりました」

パーツ個々のスタイリングを決めるために、水を含ませた雑巾を段ボールにあてて湿らせながら少しずつ曲げる。接着は木工ボンド。最初はグルーガン(ホットボンド)を使ったそうだが、乾いた時に外れてしまうこと度々。試行錯誤を繰り返すことで木工ボンドに行き着いたとか。

「クラフト紙を貼った上からさらに湿らせで貼り込む。紙とボンドの特性を理解することで、扱い方のレベルもかなり上がった気がしています」

貼り止めた段ボールの上から切ったクラフト紙を貼り込んで表面を滑らかにしたり厚みを増していく手法も開発。まさに”張り子細工職人”のような要領だ。

ハンドルや車輪などの可動部は動くようにと、筒状のボール紙と木製の棒をカップリングさせて工作。作動するブレーキレバー、アクセルは、ピアノ線を車体の内側に通してスプリングに接続させた。サスペンションもスプリングを内側に入れて伸縮の可能な状態だ。押し引きしながら、本物に近いリアルな動きに見えた。見てくれだけではない。バイクの機能工学も備えているのだ。

「ピアノ線の取り回しや紐を難しい場所で結わえることなど、こういう特別な技能が突然披露される子も出てきて、へえ~、やるなあと私が声を上げることもしばしばでした」(仙波先生)

もっとも難しかったのは、ハンドル、フロントフォーク、レッグシールドのスタイリング。なるほど、貼り込まれた幾層ものクラフト紙の厚みからも窺えるところだった。18歳の若い職人たちの”生身の手”がこれを作り上げたのだと思うと胸が熱くなる。いみじくもスーパーカブ100をデザインした木村讓三郎さん(故人)が心を砕いた場面と一致するところがたいへん興味深い。木村さんも実車を手がけたのはいきなりの新人時代だったから、不思議な符号を感じたりもした(木村讓三郎さんのインタビューはこちらでどうぞ ※旧サイトへ移動します)。

「作り始めはなにをやっているのか解らないところがありましたが、カタチが見えてくるにしたがい、モチベーションが上がりました。一刻も早く完成した姿が見たい。すると相手がなにを求めているのか、お互い伝わってくるようになりました。彼はなにが得意でなにが不得手だとかも解るようになり、お互いの絆も深まった気がするのです」

こうして段ボールのスーパーカブが完成したのは文化祭当日の朝。授業、就職活動、中間試験、体育祭、定例の毎日をこなしながらの作業で全員ヘロヘロ。疲労困憊で立っているのがやっとだったそうだが、生涯で忘れられない朝になったと笑う。

「ひとりのイメージを複数に伝えることはとても難しいと思うのです。でもスパートにかかってきて以心伝心というか一心同体というか、いつの間にか共通する意識のなかで自然と手を動かすようになっていた。だからイライラすることもありましたがケンカになることなく作品が出来上がったのだと思います(笑)」

これがワンチームの境地、仲間を見てなくてもパスが出せるようになる。無我夢中、一心不乱。こういう集中モードを知り得たことは、かけがえのない体験だ。段ボール製スーパーカブは、2019年11月に開催された第33回愛媛県高等学校総合文化祭でも大きな話題となり、美術・工芸部門 立体工芸の分野で優秀賞に選ばれた。

「賞をいただいたことはとてもうれしいです。それ以上に、みんなでここまでやれた、作り上げた達成感がいちばんの収獲だったと思います」

彼らのいきいきとした表情を見つめながら、この手技が集積する背景には”学び舎”八工の風土もとても大きい気がした。

八幡浜は、港町という海洋交通の玄関口だが、後ろに迫る険しい四国山地という地勢、そこに育まれた生活美術や工芸も根強く生きている土地のようなのだ。日本の飛行機の父と呼ばれる二宮忠八を輩出した進取に富む先進技術と同時に、近在の大洲の和紙や内子の和ローソクなど伝統の技が有名だし、やはり近くにある三崎(佐田岬半島)の「裂織り」と呼ばれる独特な木綿織りの根底にあるのは、既存を活かした”もったいない”の精神性。段ボールを再利用したアートの創成にも気持ちがリンクするといえばちょっと強引だろうか。

美術部だけでなく、先生方から紹介いただいた、八工のユニークな課外クラブ活動。自立型ロボットによる国際的なコンテストであるWRO(WORLD ROBOT OLYMPIAD)高校生の部で2回の優勝。また校舎正面から迎えてくれた園芸部による見事なバラは、毎年5月に学校で開催されるバラ展で地元の方々が行列を作るという。そのバラ園を演出するパイプを加工して作った斬新なオーナメントたち。運動部ではサッカーが全国区の知名度など、知と体力の質実の伴った校風を映し出していた。言わば、ハイテクと生身の手による多様な融合性が感じ取れるのである。

「私もこちらに赴任してから、実にいろんなことを学ばせてもらいました」と話す仙波先生に相づちを打ちながら、廊下、中庭、グランドを歩いて、再び美術教室へ。制作談義は尽きることなく、高校のクラブ時間のかしましさ、先生も良き仲間たちよ、である。ふと、本田宗一郎さんが親子ほど違うスタッフたちと車座になって語り合ったシーンを思い浮かべた。

4月からそれぞれの道をゆく彼ら。やがて壁にぶつかる日もあるだろう。それでもスーパーカブがひらめいて、試行錯誤した過程と達成の自信は、きっと乗り越えるための一助になったはず。やはり息子ぐらいの彼らを見つめながら、また胸が熱くなってきた。

(この生徒さんたちのインタビューは、Hondaホームページの“Super Cubファンサイト”でも紹介されています。https://www.honda.co.jp/supercub-anniv/yawatahama/ )