2025年3月30日(日)、Hondaウエルカムプラザ青山のラストを飾り、2日間にわたるグランドフィナーレがスタートしました。この場所ではこれまで多くの“フォーラム”が行われてきました。そのフィナーレを飾る2日間のイベントのオープニングは、ロードレース界を代表して岡田忠之さんと高橋 巧さんによる師弟対談でした。

■レポート・写真:高山正之

■世代を超えて受け継ぐスピリット

岡田忠之、高橋巧の師弟対談

岡田さん、高橋さんのレース活動とHondaウエルカムプラザ青山(以下WP)の関係性と言えば、やはり鈴鹿8耐での輝かしい勝利です。

WPでは、日本初の鈴鹿8耐衛星生中継を1986年にスタートしました。岡田さんは、1985年にノービスライセンスでロードレースにデビュー。4年後の1989年には250ccクラスで全日本チャンピオンを獲得し、1993年に念願のロードレース世界選手権(WGP)に参戦という、キャリアを歩んできました。

岡田さんがWPのバイクフォーラムにゲスト出演したのは全日本を3連覇した1991年でした。そして、1993年にWGPにデビューし、シーズン終了後に行われたのが、画面に映っているバイクフォーラムです。テーマは「チャンピオンをめざして」。

岡田—この時は、伊藤真一さんと一緒に出たのですが、とても緊張したのを覚えています。WPには、レース体制発表会などで来るくらいですから、大勢のファンの前で話す機会はほとんどなかったです。全日本から世界の舞台に変わり、注目度が一気に高まりましたね。当時は、今と違ってSNSなどありませんから、レースに集中できる環境だったと思います。

岡田、高橋選手にとっての鈴鹿8耐とは

岡田さんは、2ストロークのNSR250でWGPを戦いながら、1994年に4ストロークのRVF/RC45で鈴鹿8耐にデビュー。この年は18位に終わりました。そして、翌年1995年に4ストロークのRVF/RC45を駆って見事に優勝を果たします。

岡田—鈴鹿8耐は、HRCにとってはWGPチャンピオンと同じくらい重要な位置づけでした。コンビを組んだアーロン・スライトが転倒で負傷したため、その分自分が頑張るしかない状況でした。私は、パートナーライダーのセッティングに合わせて走らせることができたので、チーム力はあまり低下しなかったと思います。マシンはWGPの2ストローク250ccから4ストローク750ccに代わりましたが、とても乗りやすかったですね。鈴鹿8耐の優勝は、自分をPRできる良い機会になりました。

岡田さんは、鈴鹿8耐の優勝もあり、翌1996年からWGPの500ccクラスにステップアップを果たしました。1997年には500ccクラスでシリーズランキング2位という、日本人ライダーとして最高位を獲得することになるのです。

鈴鹿8耐の優勝は、1995年、1999年、2012年の3回を数えました。

一方高橋巧選手は、2004年に全日本ロードレース125ccクラスに参戦開始。2008年には、早くも250ccクラスの全日本チャンピオンを獲得しました。そして、この年にCBR1000RRで初めて鈴鹿8耐に出場し、見事3位を獲得。2017年には、全日本のJSB1000クラスのチャンピオンを獲得し、CBR1000RRでスプリント、耐久の異なるレースで数々のタイトルを手中に収めました。

鈴鹿8耐には、2008年から2024年まで連続出場を果たし、通算6回の優勝は、最多記録となっています(コロナ禍の2020年、2021年はレースの開催無)。

高橋—ロードレースを始めた時の目標は、世界選手権のMotoGPでした。鈴鹿8耐に初めて挑戦した年に表彰台に上がる事が出来て、自分には8耐が向いているのかもしれないと感じました。

2010年の8耐優勝は、清成さんに頼りっぱなしだったので、嬉しい反面悔しさもありました。自分の力で優勝を勝ち取ったものではなかったからです。2011年は、岡田さん、玉田誠さんとチームを組み3位に入りました。二人の先輩ライダーからは、レースに取り組む姿勢などを教わることができました。

そういった意味で8耐は、先輩からさまざまなノウハウを受け継ぐことができる貴重な体験の場でもあるんです。

2015年にチームを組んだケーシー・ストーナーは、まるで異次元でした。力みのないきれいなフォームで走っているのですが、タイムを測るとずば抜けて速い。今でも忘れられない記憶です。

岡田—90年代の8耐は、WGPと掛け持ちでやっていましたから、WGPの翌週は鈴鹿でテスト。とんぼ返りで次の週はWGPに出場といった超過密スケジュールで戦っていましたね。2011年に巧選手と組んだ8耐は良く覚えています。巧選手は、とにかくレースに対する意気込みが凄かった。将来ホンダを背負ってくれるライダーになってくれると思っていました。

■これから目指していくこと

岡田—私は、HRS(ホンダレーシングスクール)鈴鹿のMotoクラスを受け持って、世界で活躍できるライダーの育成を手掛けています。現在、Moto3で戦っている古里太陽選手は、このスクールの卒業生です。古里選手を超えるようなライダーを育てたいですね。

今の若い子たちは、教わっている時もなんだか”ふわぁ”としている雰囲気なのです。ちょっと捉えどころが分かりにくいというか。スクールでは失敗もして欲しいし、何より楽しみながら自分たちが目指している世界に突き進んで欲しい。日本を代表するライダーを育てるのが楽しみです。

これまでは、MotoGPが目標でしたが、スーパーバイクに向いている人もいるかもしれない。これからは、スクールのプログラムをさらに充実していきたいと考えています。

高橋—ベテランライダーと呼ばれる立場なので、先輩たちから教わったノウハウを若手ライダーに伝えていきたい。レースでの成功は、どれだけ自分を追い詰めることができるかどうかにかかっていると思います。トレーニングはもちろんですが、私生活も含めて良い準備をすることが良い成果につながります。8耐は体力も勝負のうちですから。

今年もHRCのテストライダーという重責をこなしながら、良い状態をつくって8耐に挑戦できればと思っています。

岡田さんと高橋さんにとって、WPは時に緊張する場であり、ファンとの交流が出来る楽しい場でもありました。新生WPが誕生する5年後は、岡田さんと高橋さんの刺激を受けたライダーと一緒にWPに登場するかもしれません。そんな期待を抱かせる師弟対談でした。

■道上龍、角田裕毅の師弟対談

道上さんと角田さんのトークステージは、入場整理券をゲットすることが出来ず、WP内で撮影することは叶いませんでした。角田選手は、一躍時の人になりましたが、力みすぎることなく鈴鹿に向けて闘志を静かに燃やしている姿をWPの外のモニターを通してみることができました。今シーズンは、大きなチャンスを掴んで欲しいと願っています。

■佐藤琢磨スペシャルステージ

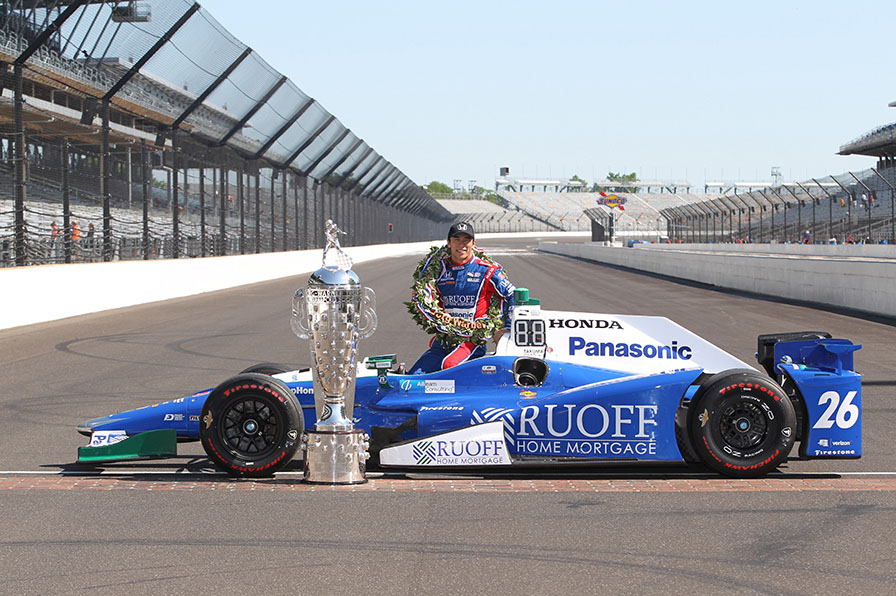

F1ドライバーとして、インディ500で2回優勝したドライバーとして歴史に名を刻んだ佐藤琢磨さんがファンの前でWPとの思い出話を語ってくれました。

佐藤琢磨選手は、2002年にジョーダン・ホンダからF1にデビューし、最終戦の鈴鹿で6位入賞という快挙を成し遂げました。この快挙を祝してWPでトークショーが開催されましたが、入場整理券を求めるお客さまが青山ビルの外周を2周並んでしまうほどの盛り上がりでした。

そして、2017年には日本人ドライバーとして初めてインディ500に優勝する歴史的な偉業を達成。この凱旋イベントがWPで開催されました。多くの人たちに夢の大切さを教えてくれた優勝でもありました。

2020年には、インディ500で2回目の優勝を飾り、WPには2台の優勝マシンを展示して凱旋報告会が開催されました。コロナ禍のために、ファンはWPに集まることができませんでしたが、映像で配信されました。

佐藤選手は、2025年もインディ500に参戦することを報告し、3回目の優勝マシンをWPに飾ることができないことを残念がるシーンもありました。5年後の新生WPのオープニングイベントのゲストに呼んで欲しいと、ファンにとつて嬉しいコメントで締めくくりました。

■二輪車開発者トーク

Day1の締めは、本田技研工業の二輪車開発陣によるエンジニアトーク。大型のFUN(スポーツや趣味性の高いモデル)カテゴリー責任者の坂本順一さんと、電動二輪カテゴリー責任者の丸山智千さん。

坂本さんは、BIG-1の愛称で親しまれてきたCBシリーズのフラッグシップ「CB1300スーパーフォア」の生産終了を受けて、次世代のCBシリーズのフラッグシップについて検討を重ねてきました。そして、今年の大阪/東京モーターサイクルショーで世界初公開した「CB1000F コンセプト」につながったことを紹介。二輪ファンの熱い期待に応えて、市場投入に向けて鋭意開発を進めているとのこと。CB1000F コンセプトの他にも、V3エンジンを搭載したモデルなどもありますから、内燃機関のエンジンにおいても環境と走る歓びを両立した意欲的なモデルの登場に期待が膨らみました。

一方、電動二輪車においても、環境対応はもちろんのこと、所有する喜び、使う・走る喜びも大切にしていく方向性も語られました。開発者から直に説明されると、電動二輪車のある世界を楽しく描くことができました。

電動モビリティの進化は急速に進むと思います。5年後に新たなウエルカムプラザが誕生するときには、青山を走っている二輪車の姿も変わっている事でしょう。(Day2につづく)

(レポート・写真:高山正之)