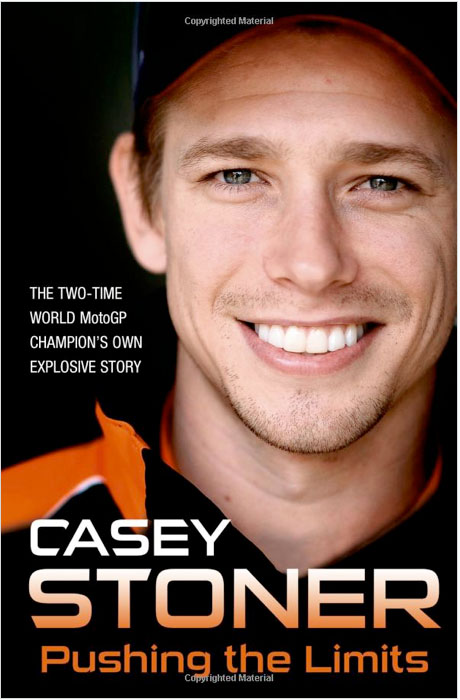

このような形式のアスリートの自叙伝は、プロフェッショナルとして頂点を極める以前の記述、とくに子供時代の部分が、往々にして退屈なものになりがちだ。だが、本書の場合は、彼の生活環境がやや特異であるために、それがページを繰る牽引力になる。

おとなの事情によりオーストラリア国内選手権のライセンス発給が叶わず、14歳という若さで両親とともにBSBに活路を見いだして渡英した直後の時期は、まるでギャンブルレーサーのように、レースの賞金で生活費を稼ぐために参戦する日々が続く。

この当時、とにかく出費を抑え、倹約するために、ストーナーと両親の食事はいつもパン(しかも、日持ちさせるためにトーストしたものを食べ続ける)と缶詰のベークドビーンズばかりで、ソーセージやフライドエッグ等々のイングリッシュ・ブレックファストを食べることができたのはごく稀だったという。「だから、<フル・イングリッシュ・ブレックファスト> は、いまでもぼくの大好物である」というくだりは、微笑ましい半面、少し哀切な印象も漂う。

このような苛酷な生活を送りながらプロフェッショナルライダー(「ミック・ドゥーハンと同じ500ccの世界チャンピオン」)になることをひたすら目指してきた少年が、己の才能だけを武器に一歩ずつその目標へ近づいていくわけだが、その途中では様々な摩擦や軋轢も発生する。嫉妬によるいやがらせや中傷も少なくなかったようだ。思ったことを包み隠さず表明する性格が無用の誤解をさらに大きくし、人間関係の溝を深めた場合もあっただろう。だが、そのあたりは自分でも充分に理解をしているようで、「ちょっとした落胆や話半分の出来事の連続は人間を変えてしまうし、シニカルになろうともいうものだ」と率直に記されている。

BSBやスペイン選手権時代から、ダニ・ペドロサやホルヘ・ロレンソ、アンドレア・ドヴィツィオーゾ、といった最高峰時代のライバルたちをはじめ、チャズ・デイビスやレオン・キャミア等々、レースファンにはおなじみの名前が多数登場しはじめる。彼らと互いに切磋琢磨しながらライダーとして成長してゆく過程からMotoGP引退に至る十数年の期間が、本書の主要な部分を構成し、全体の三分の二を占める。

ペドロサやロレンソのライディングに対する分析も興味深いが、やはり最大の読みどころは、念願のファクトリーライダーとしての地位を手に入れ、チャンピオンを獲得するドゥカティ時代とレプソル・ホンダへの移籍、そしてその時期を通じて最大のライバルであったバレンティーノ・ロッシと間に発生するエピソードだ。

現役時代は互いの言動がそれぞれに物議を醸し、とくに2008年のラグナセカや2011年のヘレスなど、彼らの緊張関係をいっそう高めることになったレースの、ストーナー側からの視点と分析、主張は非常に興味ぶかい。ストーナーは現役時代、これらの経緯や自らの意見についてあまり多くを語らず、誤解や曲解に対しても柳に風という態度を崩さなかったこともあり、ともすればロッシ側の視点による見方が大勢の印象に残りつつある傾向がある。その意味でも、ストーナー視点からのこの時代の記録は貴重といっていい。

同様に、彼がバレンティーノ・ロッシというライダーをいったいどのように見ていたのか、彼の才能をどう評価しているのか、そして、なぜロッシはドゥカティのマシンでうまく走ることができなかったのか。その評価と分析を通じて、まったく別のタイプのライダーであるストーナーの才能がかえって明確に浮き彫りになるところも面白い。

ところで、本書はあくまで主観で叙述される形式の<自叙伝>である。客観的な視点で真実を切り取ろうとするノンフィクションとは異なる散文表現だ。それだけに、ここに記されている内容は、多少の割り引きを考慮しつつ読んだほうがよさそうな箇所や記述も少なくない。たとえば、2006年にMotoGPデビューを飾ったLCR時代、ストーナーは転倒王というあまりありがたくない異名を取るが、その転倒回数の多さについて、本人はすべてタイヤメーカーの戦略のせい、と理由を説明している。この彼の主張を事実として素直に受け止めてしまうのは、ややナイーブにすぎるだろう。

とはいえ、そのような多少の偏りはどの自叙伝にもつきものである。それらを踏まえたうえでもなお本書は、研ぎ澄まされた才能を持った青年が21世紀初頭のロードレース界を駆け抜けていった記録として一読の価値がある。

現在の日本の二輪ロードレースを巡る環境では、邦訳の刊行は難しい状況のようなので、このような書籍が刊行された記録として、あえてここにこの文章を残しておきたい。

* * * * *

ところで本書には、ストーナーが6歳の誕生日を迎えた直後の1991年10月、ダートトラックで走行しているところを日本の雑誌に取材され写真も撮影してもらった、それが自分にとってうまれて初めてのメディア露出だった、という一節がある。書籍内では誌名に言及していないが、ある人から教えてもらったところ、どうやらその一誌がMr.Bikeだったのだとか。これもまた、奇縁、というものでありましょう。