| ||||

|

||

|

ホンダの海外レース初出場は、1954年2月にブラジルで開催されたサンパウロ国際オートレースであった。とはいえ、連絡の行き違いなどにより十分な準備期間もなく出場する形となってしまった。市販車ドリームE(150cc)をベースに、レギュレーションにあわせて125cc化したものでレーサーが製作されたが、ミッションは2速のまま、最高出力は6ps程度であった。

もちろん有言実行の人、本田宗一郎氏の大風呂敷のはずもなく、翌年第一回浅間高原レースの4クラスに出場し、350、500クラスで優勝。1956年には本格的なレーサー開発部門が創設され、初代リーダーは2代目社長となる河島喜好氏が務めた。

1959年3月3日、WGP第2戦マン島T.T.レースの決勝には、3台のRC142が決勝のグリッドに並んだ。MVアグスタ、MZ、ドゥカティなど圧倒的な経験とパワーを持った強豪を向こうに回し、社員ライダーである谷口尚己選手、鈴木義一選手、鈴木淳三選手が、それぞれ6、7,11位と大健闘、また現地において急遽RC142のヘッドを装着し、4バルブ化されパワーアップしたRC141で田中楨助選手が8位と、全車が見事完走を果たし、初出場ながらメーカーチーム賞を受賞する快挙を成し遂げた。 |

||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 | ||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

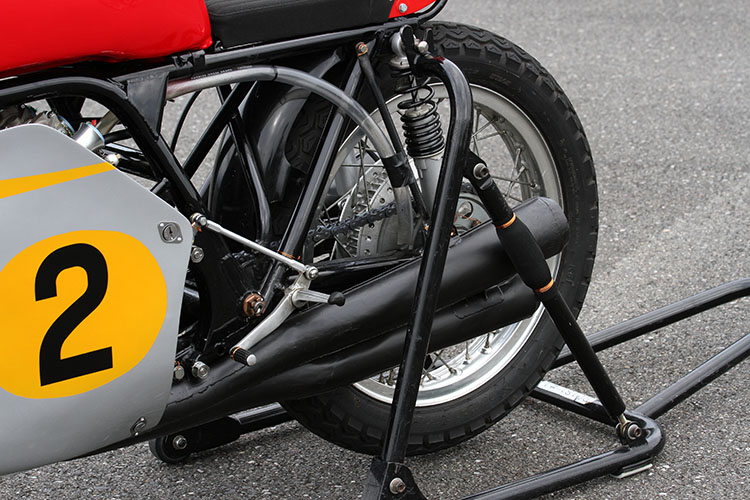

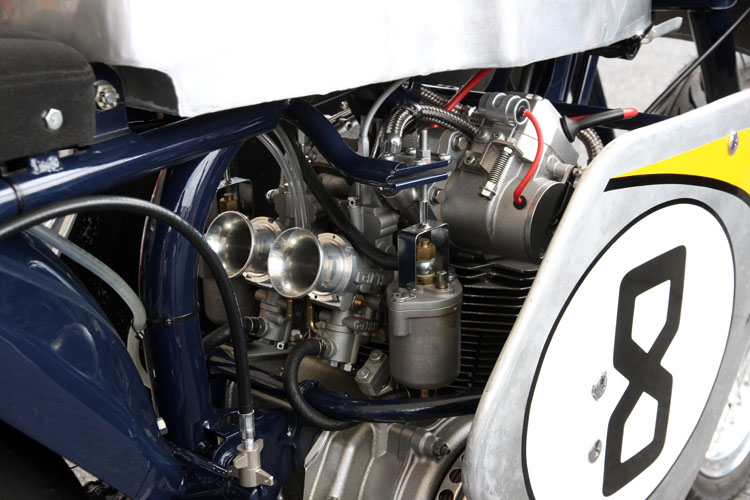

カムシャフトの駆動は当時一般的だったバーチカルシャフトとベベルギアを使用。フロントブレーキはツーリーディング式のドラムブレーキ。レーサーだがメッキ処理の美しいメガホンタイプの2本出しマフラーは直管。テールカウル部には日の丸が。カウルに描かれた黄色いストライプは、東方よりの挑戦者を意味していたという。ゼッケン#8は谷口選手のマシンで、ホンダのWGP参戦50周年を記念して復元プロジェクトが発足し、2009年の日本GPで谷口選手のライディングで初披露された。 ●エンジン:空冷4ストローク2気筒DOHC 4バルブ ●総排気量(内径×行程):124.6cc(44×41mm) ●最高出力:18PS/13000rpm ●変速機:常時噛合式6段 ●全長×全幅×全高:1874×650×930mm ●ホイールベース:1265mm ●乾燥重量:87kg ●タイヤ前・後:2.50-18・2.75-18 |

|

|

||

|

||

|

1962年から始まったWGPの50ccクラス。ホンダはDOHC4バルブカムギアトレーン単気筒のRC110で参戦し、9速ミッションのRC111へと進化するが、このクラスでは圧倒的に2スト勢が有利で、ランキング3位に食い込むのがやっとという状況であった。そこで世界初の50ccDOHC2気筒エンジンのRC112が開発された。RC112は国内レースでデビューウィンを飾ったがWGPには参戦せず、翌1963年さらに戦闘力を高めた4バルブのRC113へ進化、デビュー戦となる日本GPでルイジ・タベリがデビューウィンを飾った。1964年にRC114、1965年RC115と改良を続け、ラルフ・ブライアンズとタベリが7戦5勝を挙げ念願の50ccライダー、メーカーの両タイトルを獲得した。 そして1966年、50クラスの最終型となるRC116はボア×ストロークの変更や車重の軽量化などが行なわれ、6戦3勝で2年連続メーカーチャンピオンを獲得し、ホンダはこの年、念願の全5クラス制覇の偉業を達成したのであった。 究極まで進化した2気筒DOHC4バルブエンジンは、14ps/21000rpmという超高回転型へと進化し、電球のソケット並のシリンダー、マッチ棒のようなバルブなど「時計のような精密機械」と呼ばれた。 9速ミッションと半クラッチを駆使し、狭すぎるパワーバンドに乗せて走らせるには、もてぎ南コースでは広さが足りず、あまたの二輪四輪レーサーを乗りこなす名手宮城さんでも難しかったようで、今回は全開の咆吼を残念ながら聞くことができなかった。 ちなみに精巧な1/10スケールダイキャストモデルのRC116特製品(タミヤが製作)が、ホンダコレクションホール開館10周年記念としてシリアルナンバー付3000台限定が5万円という高価格で発売され大きな話題になった。 |

||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 | ||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

こうして後ろからみると自転車ほどのスリムサイズなのがよくわかる。車両重量はわずか50kgで今回テストライドした宮城さんよりも軽い! 精密機械と呼ばれたDOHC4バルブの1気筒あたり24.8cc(ボア35.5mm、ストローク25.14㎜)エンジンは、2万回転オーバーで14psを発揮する高性能。そのパワーを受け止めるフロントブレーキは、リムを直接押すどう見ても非力そうな自転車タイプ。9速ミッションを駆使し、狭すぎるパワーバンドに乗せながら、こんなプアなブレーキでバトルを繰り広げていたのだから、当時のライダーの腕と度胸の凄さは、とても想像できない。 |

|

|

||

|

||

|

1959年、初代125GPマシンRC141で世界GPに初出場して以来、WGP125ccクラスでは、1961年にRC143が初優勝をもたらした。シーズン半ばで4バルブの2RC143が投入され、初のライダー、メーカーのダブルチャンピオンを獲得。1962年のRC145までDOHC4バルブの2気筒エンジンで善戦を続けていた。 しかし1963年はタイトルをスズキに奪われてしまう。お家芸の高回転高出力化で奪還すべく最終戦となった日本GPに4気筒エンジンのRC146を投入。翌シーズンは改良型の2RC146が参戦し、タベリが7勝を挙げ見事チャンピオンを奪回した。 1965年には28ps/18000rpmへとパワーアップした4RC146へと進化したものの、2ストライバル勢の追い上げが激しく、このシーズンはついに一勝もできないという不本意な結果となってしまった。 1966年からは50ccレーサーRC115の24.8ccシリンダを5個つなげたような、34ps/20500rpmという究極の高回転型5気筒エンジンRC149へとバトンタッチし、最後の4気筒125レーサーは静かに舞台を降りた。 |

||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 | ||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

4RC146は2RC146の改良型で外観上の相違点はやや短いマフラーの長さくらい。スリムでコンパクトな車体幅に比べ、左右にせり出したエンジン幅が4気筒らしさを強調している。乾燥重量はツインエンジンのRC145よりも15.5kgも軽量化され、ギア駆動のDOHC4バルブ4気筒エンジンはボア35.26mm、ストローク32.0mmの124.98ccでパワーは28ps/18000rpmで、ベースとなった2RC143より4000rpm高回転となり、5psのパワーアップを果たした。 |

|

||

|

||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 | ||

|

ホンダのWGP125ccクラスへの本格的な挑戦は1960年2気筒のRC143から始まった。翌年はロングストローク化されたRC144が投入されたが、パワー不足と熱問題から、RC143の改良型エンジンに載せ替えた2RC143へと急遽スイッチされる。この作戦は功を奏し、トム・フィリスがホンダ125ccクラスに初のチャンピオンをもたらした。 |

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5本のマフラーは左右に2本づつ振り分け、真ん中はエンジン左側から回り込んでシート右下から出るというレイアウト。これはバンク角の確保と、重量配分バランスからといわれる。ちなみにRCレーサーシリーズでは初めてオイルクーラーを装着したのがこのRC149であった。今回のテストでは調子がイマイチ。エンジン始動のみで、残念ながら独特の超高回転の走行サウンドを聴くことはできなかた。 | ||

|

||

|

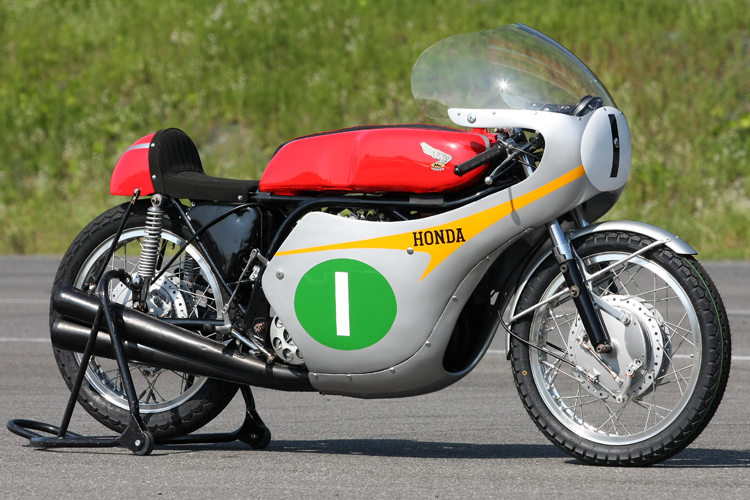

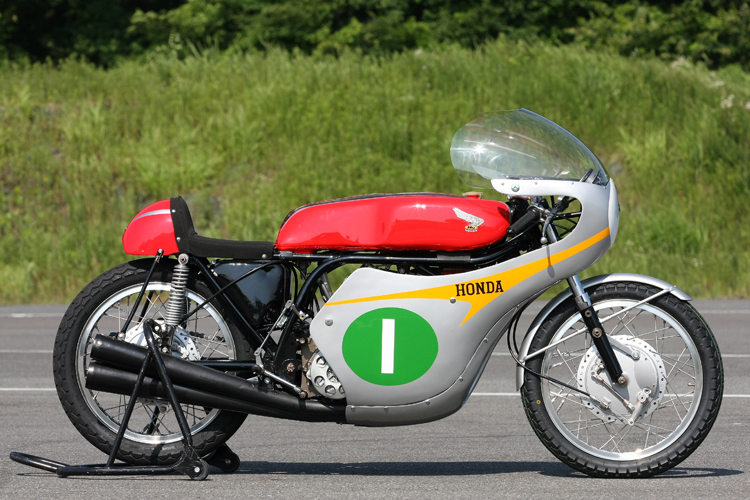

ホンダの250cc4気筒レーサーの歴史は1959年のRC160に始まり、1960年西ドイツGPにおいてのRC161が田中健次郎選手によって3位入賞を果たし、日本人ライダーと日本製マシンのコンビを初の表彰台へと導いた。 1961年のRC162では、デビュー戦となった西ドイツGPにおいて高橋国光選手が見事初優勝をもたらした。 翌1962年はRC163を駆るエース、ジム・レッドマンらの活躍で9戦すべてを優勝する快挙も達成し、黄金時代を築く。そして1963年、基本的には前年型RC163を踏襲していたRC164へと進化する。 この年の250クラスは、急速に力を付けた伊藤史郎、フィル・リード両選手のヤマハRD56が猛追し、前年のような楽な闘いではなかったが、ジム・レッドマン選手は優勝4回、2位3回、3位2回と表彰台を外すことなく再びホンダをチャンピオンに導いた。最終戦は鈴鹿サーキットで開催された第1回日本GPで、RC164とジム・レッドマンのコンビが見事優勝している。 2スト勢の脅威に対抗すべく、250マシンはさらに戦闘力を高めるため、翌年6気筒のRC165、そしてRC166へと大変身することになる。 名レーサーの誉れ高いRC162、163とスーパー250のRC166に挟まれ、地味な印象のRC164ではあるが、4気筒時代に幕を下ろした。 |

||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 | ||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

9戦全勝、ホンダに3年連続の栄冠をもたらす輝かしい戦績を飾った前年型のRC163とほぼ同スペックのRC164。ギア駆動の4気筒DOHC4バルブ、最高速度220km/h以上、46ps/14000rpm、6速ミッションなどスペック上の変更はないが、トランジスタ点火やカムプロフィールの変更などさらなる熟成化がおこなわれ、4気筒としてはほぼ完成型といえる仕上がりを見せた。 |

|

||

|

||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 | ||

|

1960年WGPに本格参戦を開始したホンダの250ccクラスマシンRC161は4気筒ギアトレインのDOHC4バルブ、ボア×ストロークは40×41mmというほぼスクエアの249.37cc。最高出力は38ps/14000rpm以上で第5戦西ドイツGPでは田中健二郎が日本人初の表彰台に登る活躍を見せた。その後RC162、RC163へと進化し、1962年はジム・レッドマンなど出走した9戦すべてを優勝するまでに至った。 |

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

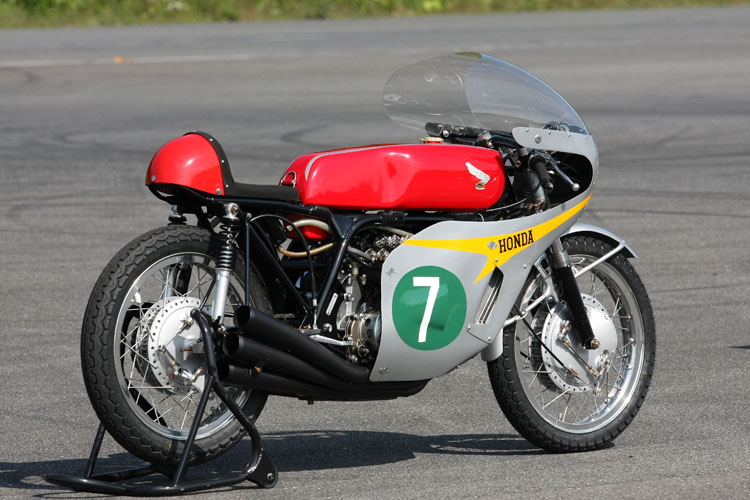

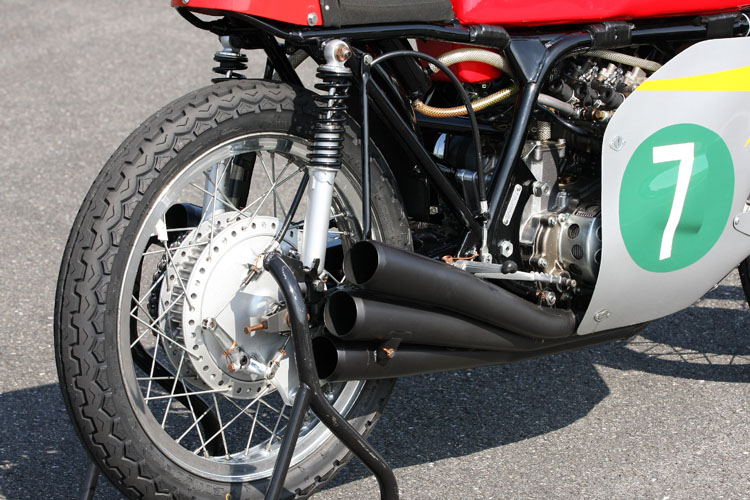

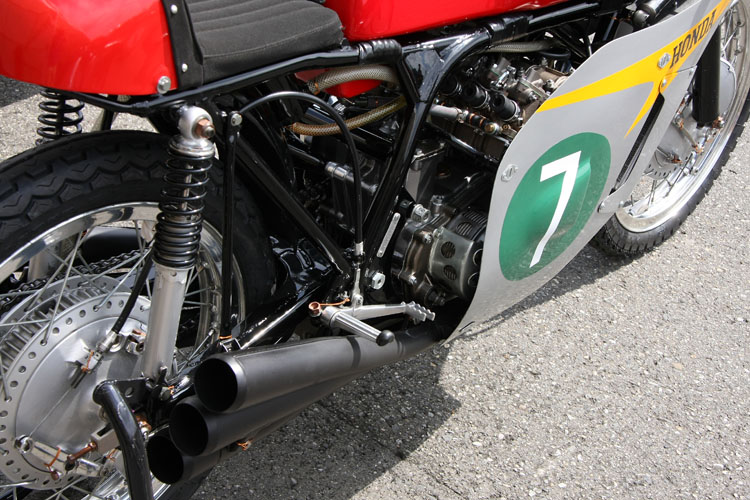

| 1960年代4スト250cc RCレーサーの究極形と言っても過言ではないRC166。ボア39mm、ストローク34.9mmの6気筒で排気量は249.43cc。DOHC4バルブヘッドは当時のRCレーサーの定番のギア駆動。膨大な発熱に対応するため前部左右にオイルクーラーをが設置された。タミヤから発売されている1/12オートバイシリーズのRC166は、チェーン、スポークやリベットなど専用設計のオプションパーツも発売されている。その精巧さはバイクプラモの常識を越えたまさに現在のタミヤの総力を注ぎ込んだ入魂の一作(5460円)と言えよう。作るのが面倒な貴方には、完成品のマスターワークコレクション(26040円)も用意されているのでぜひどうぞ。 | ||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 |

|

||

| こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。 | ||

|

1959年WGPに参戦したホンダは徐々に力を付け、着実に各クラスを制覇した。1966年、ついに最後に残された最高峰クラス500ccへ挑戦する。そのために用意されたマシンがRC181であった。手慣れた手法になっていた空冷DOHC4バルブ4気筒エンジンは、ボア57.56mm、ストローク48mmの499.6ccとされ、これもお馴染みとなったダブルバックボーンフレームに搭載された。参戦開始以来積み上げてきたノウハウの集大成ともいうべきマシンで、最高出力は85ps/12000rpm、最高速度260km/h以上という、名実ともにRCシリーズの頂点に立つモデルとなった。ただ、当時の解析力ではこのハイパワーに対して十分とは言えないフレームや、車両重量も151kgとヘビーとなったこともあり、乗り手を選ぶクセのあるマシンとなり、数々の勝利を重ねた名手ジム・レッドマンでさえ第5戦のベルギーでは、雷雨という最悪のコンディションも重なり転倒し、左腕を骨折して引退に追い込まれたほどのじゃじゃ馬であったという。乗りこなせばそのポテンシャルは非常に高く、マイク・ヘイルウッドらの活躍により最高峰クラス参戦1年目にして、ホンダはメーカータイトルを獲得。ついに前人未踏の全クラス制覇を達成し、ホンダWGP参戦第一期を飾った。東洋の小さな敗戦国が再び世界へと挑戦し勝利を収める。ホンダミュージックと呼ばれた高回転サウンドを奏で疾走するRCシリーズの真っ赤なタンク、それは昇り行く真っ赤な太陽=ライジング・サンそのものであった。 |

||

|

||

|

|

|

|

||||

|

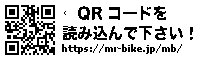

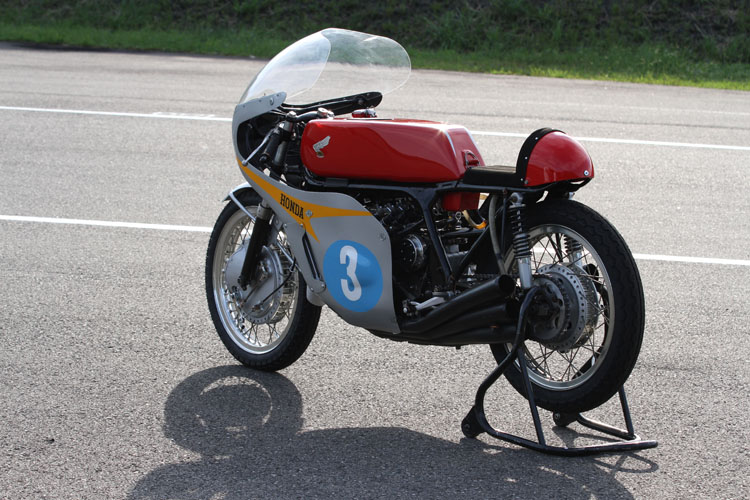

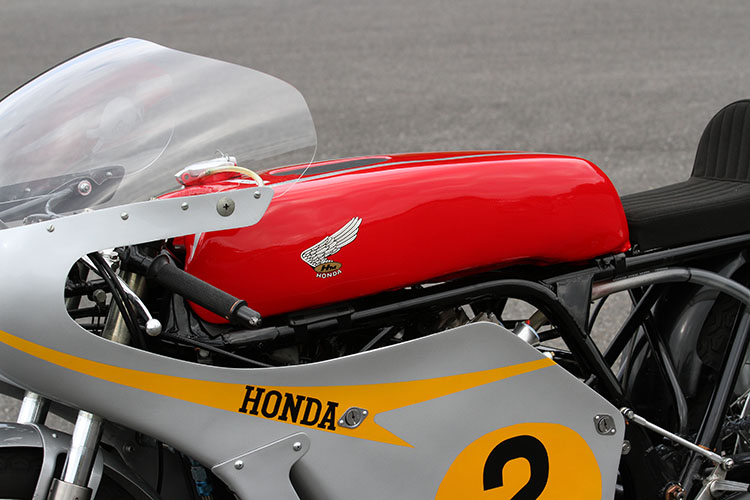

[二輪編-1・ホンダミュージックが世界を征す] ●1959年 RC142(#8 125cc) ●1966年 RC116(#1 50cc) ●1965年 4RC146(#4 125cc) ●1966年 RC149(#117 125cc) ●1966年 RC164(#1 250cc) ●1966年 RC166(#7 250cc) ●1967年 RC174(#3 350cc) ●1968年 RC181(#2 500cc) [二輪編-2・トリコロールはここから始まった] ●1972年 CB750(#15) ●1975年 CB500R(#83) ●1976年 RCB(#5) ●1980年 RS125RW-T(#20) [二輪編-3・V4〜V2の黄金時代から、再び直4へ] ●1991年 RVF750(#11 OKI HONDA RT・8耐仕様) ●1995年 RVF750(#11 Team HRC・8耐仕様) ●1997年 RVF/RC45(#33 ホリプロホンダwith HART・8耐仕様) ●1999年 RVF/RC45 (#1 ラッキーストライクホンダ・全日本スーパーバイク仕様) ●2000年 VTR1000SPW(#11 チームキャビンホンダ・8耐仕様) ●2004年 CBR1000RRW(#7 セブンスターホンダ7・8耐仕様) [二輪編-4・7度の世界タイトルを獲得したワークスレーサー] ●1993年 NSR250(#18 岡田忠之仕様) ●1997年 NSR250(#1 マックス・ビアッジ仕様) ●1999年 NSR250(#4 宇川徹仕様) ●2001年 NSR250(#74 加藤大治郎仕様) ●2003年 RS125RW(#3 ダニ・ペドロサ仕様) [二輪編-5・無敵の6年連続チャンピオンなどWGP500クラスで他車を圧倒] ●1984年 NS500(#1 フレディー・スペンサー仕様) ●1984年 NSR500(#1 フレディー・スペンサー仕様) ●1985年 NSR500(#4 フレディー・スペンサー仕様) ●1988年 NSR500(#1 ワイン・ガードナー仕様) ●1997年 NSR500(#1 マイケル・ドゥーハン仕様) ●1999年 NSR500(#3 アレックス・クリビーレ仕様) ●2002年 NSR500(#74 加藤大治郎仕様) [二輪編-6・MotoGP元年をロッシとのコンビで圧勝した新世代の5気筒レーサー] ●2002年 RC211V(#46 バレンティーノ・ロッシ仕様) |

|

[四輪編-1・F1創生期 無謀とも思えた挑戦で2勝の快挙] ●1965年 RA272(#11) ●1967年 RA300(#14) ●1968年 RA301(#5) [四輪編-2・F1第二参戦期 エンジンサプライヤーとしての挑戦] ●1986年 ウィリアムズFW11(#5) ●1988年 ロータス100T(#2) ●1988年 マクラーレンMP4/4(#12) ●1989年 マクラーレンMP4/5(#2) ●1990年 マクラーレンMP4/6(#2) [四輪編-3・GTカー創成期 自動車メーカとしての名声を高めたマイクロ・スポーツの活躍] ●1966年 S800GT-1仕様(#25) ●1968年 S800マーシャル仕様 [四輪編-4・ツーリング&GTカーの時代 市販車の高いポテンシャルをサーキットでも証明] ●1983年 ヤマトCIVIC(#1) ●1987年 モチュールCIVIC(#16) ●1993年 JACCS CIVIC(#14) ●1998年 ギャザズ CIVIC(#77) ●1995年 NSXルマン(#84) ●2000年 カストロール無限NSX(#16) |

||

[名車図鑑目次へ]