2019年3月15日

HONDA WGP参戦60周年記念企画 グランプリ挑戦の軌跡 前編

●撮影:依田 麗

●取材協力:Honda https://www.honda.co.jp/

ホンダコレクションホール https://www.honda.co.jp/collection-hall/

本田宗一郎氏が世界最高峰のマン島TTレースへの出場宣言したのは1954年の3月。ホンダは市販車改造でレースに出場した経験はあったが、専用車両は初で、試行錯誤の末に完成したRC141、142は、ヨーロッパの人達が初めて目にした日本製レーサーだった。

その後のRCシリーズに受け継がれるダイヤモンドタイプのバックボーンフレームに搭載した空冷4ストロークDOHC直列2気筒125ccエンジンはRC141が2バルブ、RC142はさらに出力を高めた4バルブ。カムシャフト駆動はチェーンではなく、高回転での連続使用にも耐えられるバーチカルシャフトにベベルギアを組み合わせたもの。

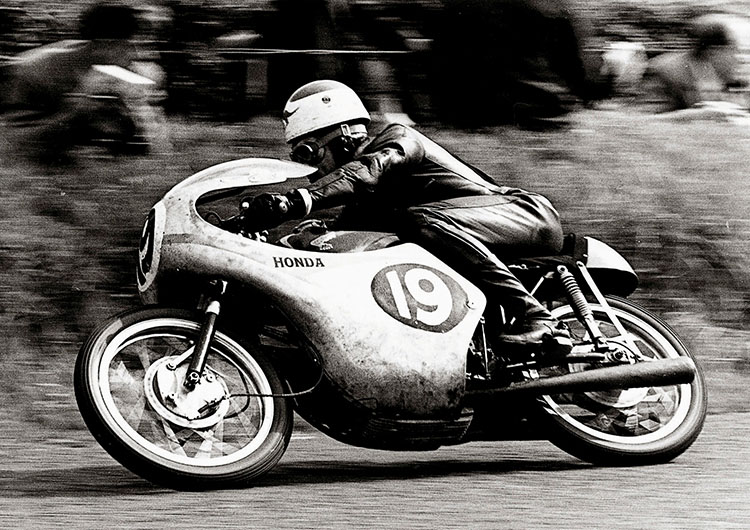

宣言から5年後の1959年6月、マン島TTレースに初挑戦する時がやってきた。航空便で現地に届いた4バルブヘッドを組んだ3台のRC142と1台のRC141が、4人の日本人ライダに託された。結果は谷口尚己が6位、鈴木義一が7位、田中楨助が8位、鈴木淳三が11位と全員が完走し、メーカーチーム賞を獲得、ホンダ製バイクを見たことすらない人も多かったヨーロッパの人々を驚かせた。

優勝したMVアグスタに大きく離されたことを課題とし、本格的にWGPへ参戦した翌年は125ccクラスに加えて250ccクラスにも参戦。リーディングリンク式フロントサスペンションをより大きいストロークがとれるテレスコピックフォークに変更。エンジンは35°前傾し、同じ回転数での最高出力を向上。250はRC142エンジンを2つ並べたような世界初となる250cc4気筒レーサーのRC160から大幅に改良したRC161。125同様に35°前傾した4気筒DOHC4バルブエンジンは、4連キャブを採用。カムシャフト駆動はカムギアトレーン化されていた。計6戦を走り、125ccクラスでRC143はジム・レッドマンが4位を2回。250ccクラスでRC161は王者MVアグスタに迫る速さを見せ第4戦西ドイツGPで田中健二郎が3位に入り、初年度に初表彰台を手に入れた。

初優勝は初めてマン島を走ってから3年目となる1961年。開幕戦スペインGPでRC143を駆るトム・フィリスが125ccクラスで勝利。この年、125ccはカムギアトレーン化されたが、再び2バルブで車体にも手を加えた新型RC144を投入。しかし思うようなパワーが得られず、RC143の4バルブエンジンをRC144の車体に搭載した2RC143をフランスGPから走らせた。トム・フィリスだけでなく、、ルイジ・タベリ、ジム・レッドマン、マイク・ヘイルウッドにより11戦中8勝し、トム・フィリスが年間チャンピオン。250ccクラスでは吸排気バルブを拡大し、前傾を35°から30°にするなど大幅に変わったRC162が登場。第2戦西ドイツGP250ccクラスでは、高橋国光が日本人初のWGP表彰台の一番高いところに登った。11戦10勝という圧倒的な強さを誇り、マイク・ヘイルウッドの年間1位を筆頭に5位までをホンダ勢が占めた。ホンダは125ccクラス、250ccクラスでメーカータイトルを獲得。当然ながらもうホンダを知らない人はいなくなっていた。

1962年はRC162をベースに排気量285ccとしたRC170で350ccクラスにも進出。125cc、250cc、350ccクラスでライダーとメーカーのタイトルを手中に納めた。1963年はRC170から排気量を上げたRC172で2年連続350ccクラスを制し、250ccクラスも3年連続制覇。しかし、この頃からよりパワーが出やすく、より簡素な構造で軽くできる2ストロークエンジンが台頭し、125ccクラスはタイトルを逃がした。

2ストロークに対抗するためには、よりパワーを得るためにエンジンをさらに高回転化しなければならない。ホンダが選んだ手法は多気筒化だった。1963年最終戦に4気筒125ccマシン、RC146をデビューさせ、1964年は改良型2RC146を用意した。4気筒は2気筒と同じ回転数でもピストンスピードは下がる。だからピストンスピードを2気筒と同じに高めるとより高回転まで回るのである。もうひとつのメリットは振動が少なくスムーズな特性になること。4気筒のRC146は2ストローク勢を圧倒。タイトルを取り戻した。その125ccクラス4気筒マシンの最終型が1965年の4RC146だ。精密に作られた4気筒エンジンは毎分18000回転以上回った。

多気筒、高回転化はホンダの技術力の結晶である。1962年から始まった50ccクラスは、DOHC4バルブ単気筒のRC110、RC111でスタートし、世界初の50cc4ストローク2気筒となるRC112を生んで、RC113、RC114と進化しながら2ストローク勢を相手に奮戦。1965年、よりショートストロークにして回転数を上げたRC115は7戦中5勝。北アイルランド出身のラルフ・ブライアンズがタイトルを奪取した2気筒50ccマシンは2ストロークマシンより軽い車重に、14psを驚きの毎分21500回転で発生するエンジンで、最高速度は175km/hまで達した。

250ccは4気筒のRC162から、9戦全勝して1962年の世界選手権を締めくくったRC163、翌年もタイトルを獲得したRC164と続く。しかし、1964年は2ストローク勢に苦戦。そこで終盤のイタリアGPに驚きの新型を持ち込んだ。過去に例のない24バルブの直列6気筒エンジンを搭載したRC165だ。年間チャンピオン争いをしていたジム・レッドマンに与えられ3位。最終戦日本GP(鈴鹿)では優勝。しかし彼はチャンピオンの座を逃してしまったが、その甲高い独特な音と速さは可能性を感じさせるに十分だった。

次シーズンは究極の速さを求め、マグネシウム合金やチタンなどで軽量化した6気筒エンジンのRC166が現れる。蓋を開けてみると、マイク・ヘイルウッドがなんと10戦全勝という快挙を達成。1967年も6気筒でマイク・ヘイルウッドが連覇。250ccに続いて350ccクラスもマルチシリンダー化を推進。1967年にRC166をベースに排気量を増やした6気筒の新型RC174がサーキットを駆け抜け8戦7勝。ライダーとメーカーの両方で栄冠を掴んだ。

最高峰500ccクラスにも満を持して参戦するため1966年にRC181を走らせた。エンジンレイアウトはオーソドックスとも言える空冷4ストロークDOHC直列4気筒エンジンだが最高出力は500ccクラスの常識を破る80PSオーバー。マイク・ヘイルウッドとジム・レッドマンに委ねられ、ライダータイトルこそ逃したが、メーカータイトルを勝ち取る。これでホンダは50ccから500ccまでの全クラスを制覇したことになる。1967年は排気量を制限いっぱいの499ccまで増やしフリクションロスなどを減らした2RC181へと進化。年間タイトルは逃したが、60周年記念大会となったマン島TTでマイク・ヘイルウッドが2RC181で記録した平均時速108.77マイル(約174km/h)は、1975年まで破られることのないとんでもないものだった。

ホンダのレース第一期は、東洋の小さな国の誰も知らないメーカーによる無謀とも言える宣言からスタートし、高い技術とアイデアによって多くの勝利を掴みサーキットを席巻した常勝ホンダへと至る世界を変えた立身出世の物語であった。

ホンダが初めて海外のレースに挑戦したのは1954年。ブラジルのサンパウロ市政400周年を記念して開催されたサンパウロ国際オートレースであった。1周約8kmのコースを7周するレースで、十分な準備期間もない中の出場であったが、ドリームE(150cc)をベースに製作したR125(125cc)は22台中13位で見事完走を果たした。

しかし、参加した欧州各国メーカーとの大きな技術格差を感じ取った本田宗一郎氏はその翌月、かの有名な「マン島出場宣言」を発表、世間を大いに驚かせた。無謀、大風呂敷などの声をよそに翌年開催された第一回浅間高原レースの4クラスに出場、350、500クラスで優勝を果たし、着々と準備は進められていた。

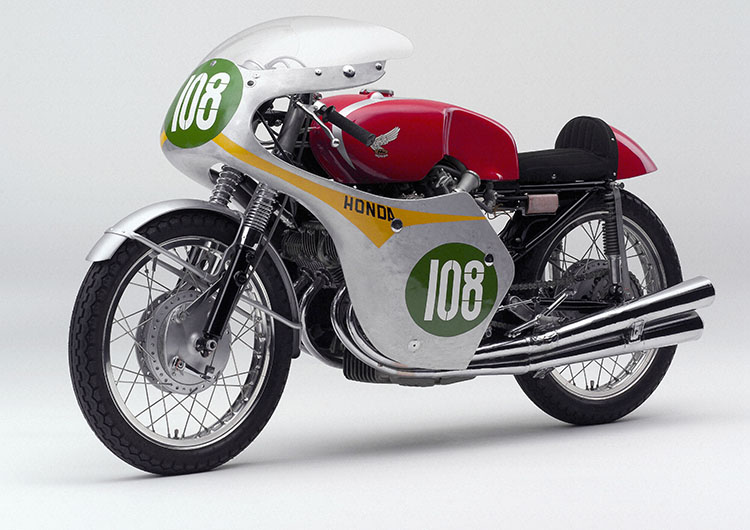

ホンダが初めて製作したWGPレーサーが125ccのRC141、RC142であった。市販車ベースではない完全な専用設計の空冷4ストローク2気筒DOHC4バルブ124.6cc(RC141は2バルブ)エンジンをバックボーンフレームに搭載、フロントサスはリーディングリンク式だった。初陣は1959年3月3日、WGP第2戦マン島TT。社員ライダーの谷口尚己選手、鈴木義一選手、鈴木淳三選手の3台のRC142と、現地で急遽4バルブ化された田中楨助選手のRC141の計4台が決勝グリッドに並んだ。レースは、MVアグスタ、MZ、ドゥカティらの欧州の名門メーカーを相手にそれぞれ6、7、11、8位と見事完走、初出場ながらメーカーチーム賞を受賞した。この経験を元に、翌年の浅間火山レース用にRC142のエンジンを2つ並べたような4気筒250ccレーサーRC160を開発して圧勝。翌シーズンへの大きな足がかりを作った。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

1959年のマン島TTレースに参戦したのは、ホンダの社員ライダーである谷口尚己選手(6位)、田中禎助選手(8位)、鈴木義一選手(7位)、鈴木淳三選手(11位)とアメリカ人のビル・ハントの5名。監督は後にホンダの2代目社長となる河島喜好氏が務めた。

RC142でマン島を走る谷口選手。MVアグスタ、ドゥカティ、MZなどの老舗強豪メーカーを相手に初出場ながら6位完走という予想外の好成績を収めた。

マン島参戦後の8月、浅間火山レース用にRC142のエンジンを2つ並べたような手法で製作されたRC160。わずか2ヶ月という開発期間ながら見事優勝を飾った。

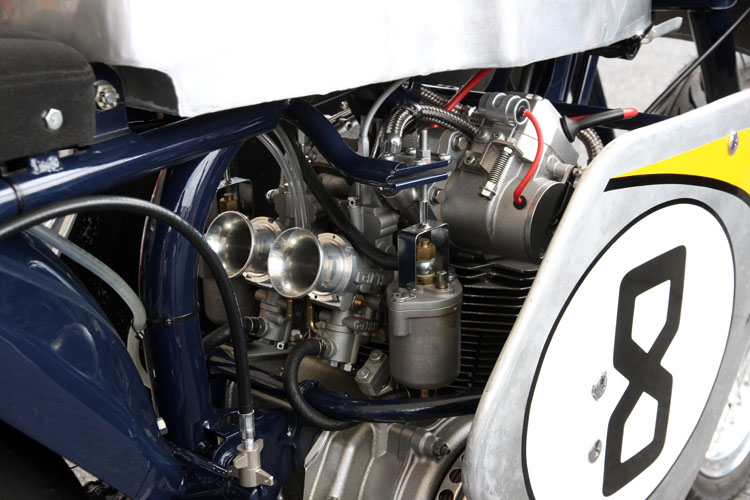

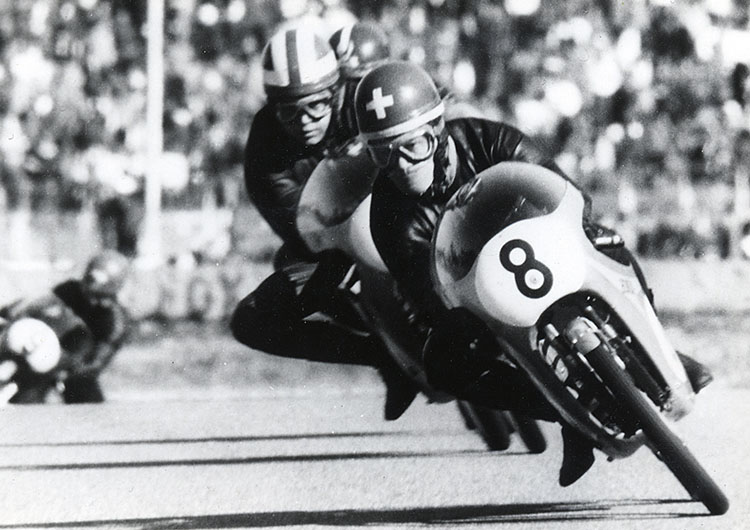

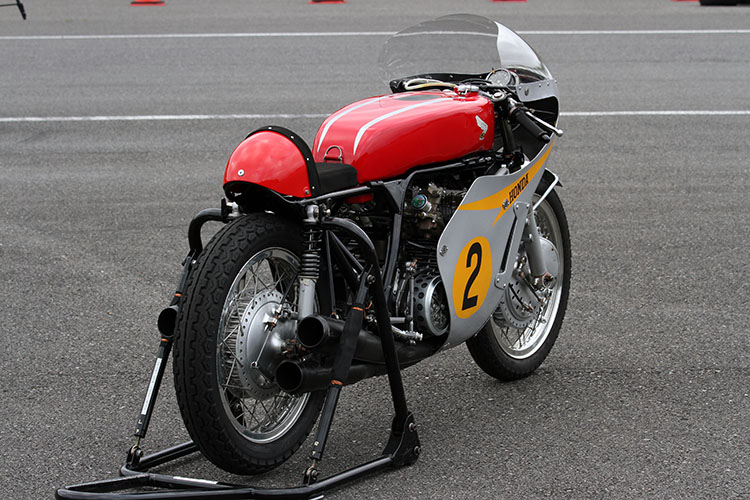

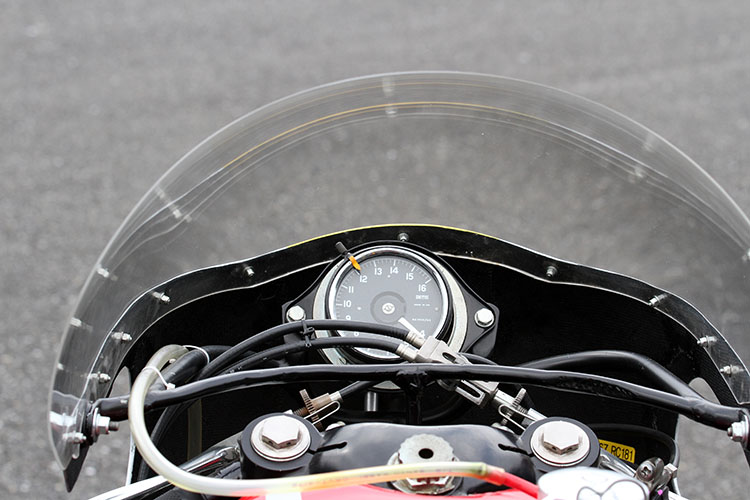

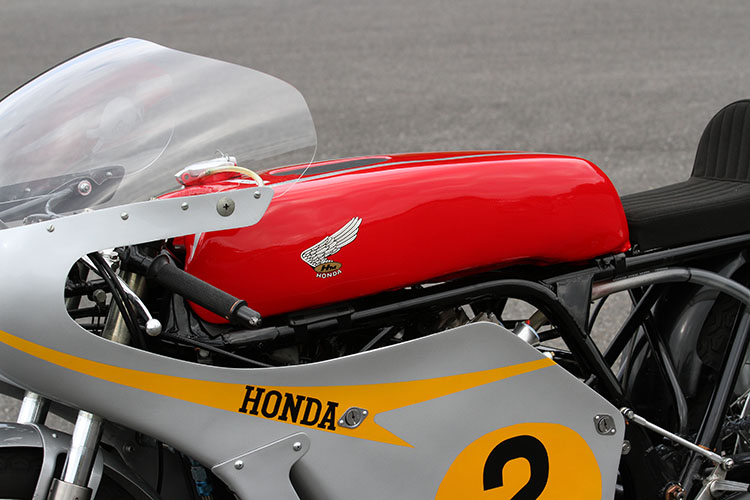

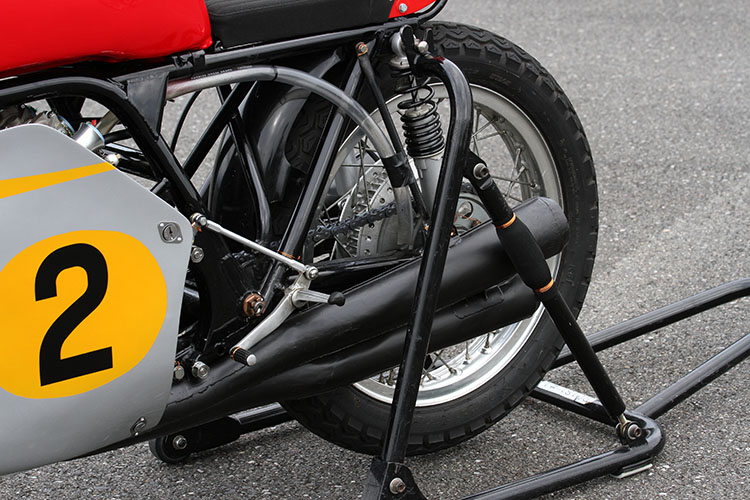

2気筒DOHC4バルブエンジンのカムシャフト駆動は、当時一般的だったバーチカルシャフトとベベルギアを使用する。フロントブレーキはツーリーディング式のドラムブレーキ。美しくメッキ処理されたメガホンタイプの2本出しマフラーは直管。テールカウルには日の丸。カウルに描かれている黄色のストライプは、日出ずる国、東方よりの挑戦者を意味する。このゼッケン#8の車両は谷口選手のマシンで、ホンダのWGP参戦50周年を記念して2009年に復元され、同年の日本GPにおいて谷口選手のライディングでお披露目された。

●エンジン:空冷4ストローク2気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):124.6cc(44×41mm) ●最高出力:18PS以上/13000rpm ●変速機:6速 ●乾燥重量:87kg ●タイヤ前・後:2.50-18・2.75-18

ホンダWGP参戦の翌年、テレスコピックフロントフォークの採用などで車体を見直したRC143が、マン島においてデビューし6位から10位までを占める。1961年はさらに改良を重ねた2RC143により125ccのライダーランキング1、3〜6位をホンダが独占、マニュファクチャラーズタイトルとのダブルチャンピオンを獲得した。翌年は11戦10勝を挙げ、125ccクラスにおいては1962年のRC145まで、熟成を重ねたDOHC4バルブの2気筒エンジンが完璧といえる活躍を続けた。

迎えた1963年は、欧州老舗メーカーに替わって力を付け、前年ホンダから唯一1勝を奪ったスズキが、新開発の2ストローク2気筒エンジンRT63を投入、9勝を挙げたスズキに125ccのタイトルを奪われてしまった。軽量ハイパワーな2ストロークに対抗すべく開発されたのが4気筒エンジンのニューマシンRC146。1963年最終戦の日本GPに投入され、2位入賞と健闘をみせた。翌シーズンは盤石の体制で臨むべく、高出力高回転に磨きをかけた改良型の2RC146で参戦、7勝を挙げ見事にチャンピオンを奪回した。

1965年にはさらにパワーアップし、2気筒よりも軽量な4RC146へと進化したものの、開幕戦からスズキRT65が4連勝。第5戦は初登場のヤマハRA97がデビューウィンと4気筒の4RC146は勝てないレースが続いた。もはや4気筒では最新の2スト勢に勝てないと判断、そこで第7戦以降をキャンセル、新型開発へと力を集中したこともあり、4RC146は1勝もできないという不本意な結果となってしまった。4RC146は短くも激しい闘いを強いられた125cc4気筒レーサーの歴史に幕を下ろした。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

ホンダのWGPにおける初勝利は、1961年の開幕戦スペインGPの125クラス。オーストラリア人のトム・フィリス選手がRC143で挙げた。

ホンダ125cc最後の2気筒レーサーRC145。最終シーズンとなった1962年は、ルイジ・タベリ選手、高橋国光選手らの活躍により10戦10勝と完璧な最後を飾った。

4RC146は2RC146のエンジン改良型で、外観上はマフラーの長さがやや短くなっている程度の差だが、エンジンは4000rpm高回転で5psのパワーアップを果たしている。左右にせり出した4気筒エンジンながら車体はスリム、コンパクトで、2気筒のRC145より6kgも軽量化されていた。撮影車は#4ルイジ・タベリ選手のマシンで、最高順位は5位という不本意な結果に終わってしまった。

●エンジン:空冷4ストローク4気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):124.98cc(35.26×32.0mm) ●最高出力:28PS以上/18000rpm ●変速機:7速 ●乾燥重量:97kg ●タイヤ前・後:2.50-18・2.50-18

勝てない闘いが続いた1964年、土俵際に追い詰められたホンダは第7戦以降をキャンセルし、新エンジン開発に総力が注いだ。その切り札が空冷5気筒エンジンのRC148であった。27.4mmという超ショートストロークの50cc2気筒レーサーRC115のシリンダーを5つ並べたようなエンジンは、20500rpmで34psを発揮する超高回転高出力型の権化ともいうべき他に類を見ない、世界初の空冷5気筒125エンジンであった。

例によって最終戦の日本GPでデビューし、2位と3位入賞を果たし、最新鋭2ストと互角の戦闘力が証明された。本格参戦となる翌シーズンは、RC148ではなく、点火方式など電気系を改良しさらにショートストローク(25.14mm)としたRC149が参戦、第2戦ドイツGPで初勝利を飾った。ライバルのヤマハも負けじと、安定した速さのRA97に加え水冷V4エンジンのRA31も投入、ホンダとヤマハは共に5勝を挙げるという大接戦を繰り広げるも、最終的にはRC149は、マニュファクチャラーズとライダーチャンピオンを獲得、ホンダWGP第一期の125ccクラス最後の年を有終の美で飾った。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

5本のマフラーは左右に2本ずつ振り分けられ、中央のエキパイはエンジンの左側から回り込み、シート右下から出るというレイアウト。これはバンク角の確保と、重量配分バランスを考慮した取り回しだといわれる。発熱対策として、RCレーサーシリーズでは初めてオイルクーラーを装着したのもこのRC149であった。今回のテストはエンジン始動のみで、残念ながら独特の超高回転の走行サウンドを聴くことはできなかった。撮影車の#117は1位5回、2位3回を挙げ、チャンピオンに輝いたルイジ・タベリ選手のマシン。

●エンジン:空冷4ストローク5気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):124.41cc(35.5×25.14mm) ●最高出力:34PS以上/20500rpm ●変速機:8速 ●乾燥重量:85kg ●タイヤ前・後:2.50-18・2.75-18

1962年から開催が決定したWGP50ccクラスに向け、ホンダは単気筒DOHC4バルブのRC110を開発(後の市販レーサーCR110のベースとなった)、同年の東京モーターショーでお披露目された。実戦には9速ミッションとしたRC111も投入されたものの、小排気量での2スト有利を覆すまでには至らず苦戦を強いられた。そこで開発されたのがRC112であった。世界初の50cc2気筒エンジンはDOHC2バルブをカムギアトレーンで駆動、エンジンは17500回転で10馬力を発生した。1962年鈴鹿サーキットオープンを記念した第1回全日本ロードレース(国際規格ではない)でデビュー、初勝利を飾った。しかし、さらに安定した戦闘力アップのため、翌シーズンの50ccクラス参戦を回避したため、RC112の実戦はこの1戦のみとなりWGPを走ることはなかった。

満を持して1963年末に登場したRC113は4バルブへと進化、さらに高回転型となるとともに軽量化も行われた。最終戦の日本GPでルイジ・タベリ選手がこれまたデビューウィンを飾った。

本格的に50ccへ復帰した翌1964年にRC114、1965年RC115と、シーズン毎に改良を重ね続けた。RC115はラルフ・ブライアンズ選手とタベリ選手が7戦5勝を挙げ、念願である50ccクラスのライダー、マニュファクチャラーズの両タイトルを獲得した。

そしてWGP50ccクラス参戦最終年となる1966年に登場したRC116は、究極まで進化した2気筒DOHC4バルブエンジンで、14ps/21000rpm(23000rpmまで高めたという説もある)という超高回転型で、そのエンジンは、電球のソケット程のシリンダーにマッチ棒のように細いバルブが入るまさに「時計のような精密機械」とまで言われた。RC116は、共に6戦3勝というスズキとの激しいバトルの末、僅差で制し2年連続マニュファクチャラーズタイトルを獲得、小排気量でもホンダの技術の高さを全世界にアピールした。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

2ストローク勢に対抗するため1962年に開発された世界初の50cc2気筒DOHCエンジンのRC112。デビュー戦で優勝したが実戦投入はこの1戦のみだった。

RC112の戦闘力をさらにアップするため4バルブとなったRC113は1963年の最終戦に登場しデビューウィンを飾った。翌年後継モデルのRC114へ進化。

1965年の日本GP50ccクラス。RC115のタベリとブライアンズを挟んでライバルのスズキRK65がグリッドに並ぶ。

これも1965年日本GP。RC114をショートストローク化したRC115をライディングするのはタベリとブライアンズ。

自転車ほどのスリムサイズで車両重量はわずか50kg。時計と言われた精密な1気筒あたり24.8cの2気筒DOHC4バルブエンジンは、2万回転オーバーで14psの高性能。フロントブレーキは軽量化のためとはいえ、非力そうなリムを挟むタイプ。狭いパワーバンドを外さないよう9速ミッションを駆使しつつ、自転車のようなブレーキでバトルをしていたとは……。#1はラルフ・ブライアンズのマシンでマン島で勝利を挙げている。今回は、もてぎ南コースは広さが足りなかったようで二輪四輪レーサーを乗りこなす名手の宮城さんでも、残念ながら全開の咆吼を聞くことはできなかった。

●エンジン:空冷4ストローク2気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):49.6cc(35.5×25.14mm) ●最高出力:14PS以上/21500rpm ●変速機:9速 ●乾燥重量:50kg ●タイヤ前・後:2.00-18・2.25-18

1959年のRC160に始まるホンダの4気筒250ccレーサー。1960年の西ドイツGPでRC161の田中健次郎選手が3位に入賞し、日本人ライダーとマシンのコンビで初めて表彰台へ上った。ダブルバックボーンフレームなどで改良された1961年のRC162は、デビュー戦となった西ドイツGPにおいて高橋国光選手が日本人ライダー初優勝を成し遂げた。1962年はクロモリ鋼管フレーム、大径ブレーキなどを採用したRC163が、エース、ジム・レッドマン選手(1位6回であとの3回は2位)らの活躍により、参戦した9戦(最終戦は不出場)すべてを優勝で飾る快挙を達成した。

1963年のRC164は基本的に前年全勝を飾ったRC163を踏襲した改良型で戦闘力は高いはずであったが、軽量なモトモリーニや、2年ぶりに新型で復帰したヤマハRD56が猛追し、4勝止まりと楽な闘いではなかった。それでも名手ジム・レッドマン選手が表彰台を外すことなく、ホンダをチャンピオンに導いた。。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

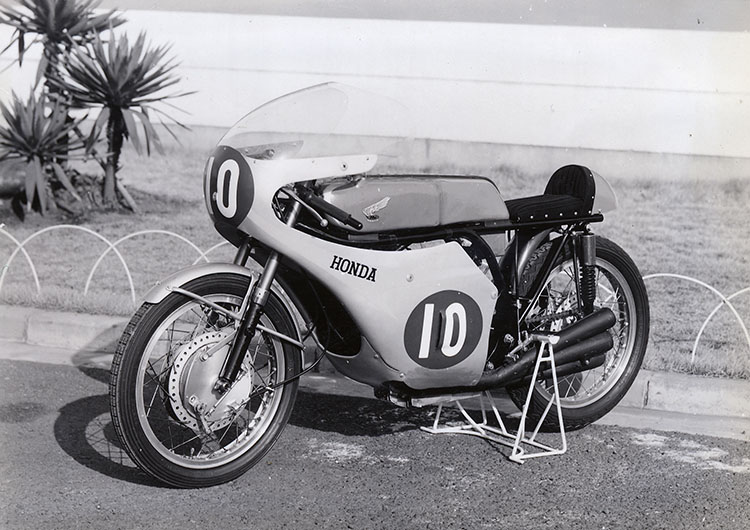

RC160の進化版。カム駆動はベベルギアからスーパーギア方式に改良され、車体回りもオフロードの浅間からマン島用に手直しを受けた。

ダブルバックボーンフレームを採用したRC162。デビュー戦となった1961年西ドイツGPで、高橋国光選手が日本人初のWGP優勝を飾った。

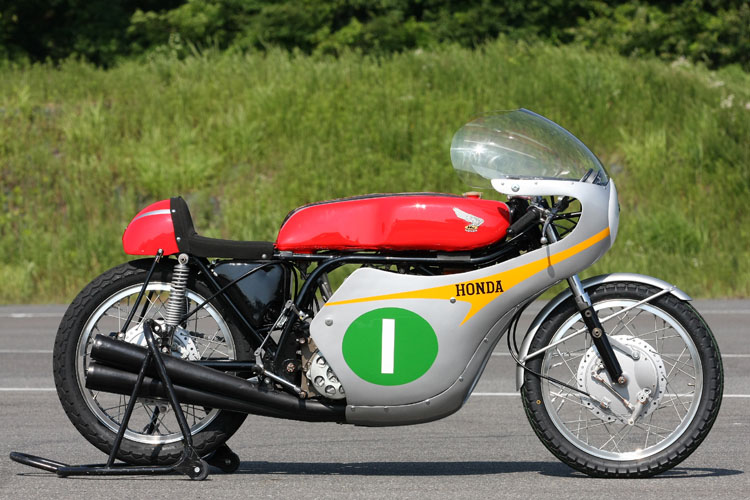

9戦9勝、ホンダに3年連続の栄冠をもたらす輝かしい戦績を飾った1962年のRC163とほぼ同スペックのRC164。ギア駆動の4気筒DOHC4バルブ、最高速度220km/h以上などスペック上の変更はないが、トランジスタ点火やカムプロフィールの変更などさらなる熟成化がおこなわれ、4気筒としてはほぼ完成型といえる仕上がりを見せた。撮影車の#1はジム・レッドマン選手が第7戦アルスターGPにおいて優勝した車両。

●エンジン:空冷4ストローク4気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):249.3cc(44.0.5×41.0mm) ●最高出力:46ps以上/14000rpm ●変速機:6速 ●乾燥重量:130kg ●タイヤ前・後:2.75-18・3.00-18

1964年は4気筒のRC164ベースのマシンで参戦したが、ヤマハRD56は後半戦になると急速に力を付けて4連勝、ホンダは王者の座を奪われてしまった。ヤマハの猛烈な追い上げに対し、密かに開発が進められていた6気筒マシンは最終戦目前の第11戦イタリアGPでお目見えした。カムフラージュのために走行直前までマフラーは2本が外されており、新機種と悟られぬよう4気筒のRC164改良型を示す3RC164と呼ばれた。世界初の6気筒250ccレーサーは、膨大な発熱によるオーバーヒートに悩まされながらも、ジム・レッドマン選手により3位で完走した。最終戦日本GPでは発熱対策がなされたRC165へと進化、ジム・レッドマン選手はわずか2戦で6気筒に初勝利をもたらした。

新型6気筒によってチャンピオン奪回が期待された1965年だが、ジム・レッドマン選手の負傷による欠場などもあってヤマハが連覇。後のない1966年、さらに高回転型となりパワーアップされたエンジンに、軽量素材を多用し軽量化など各部の徹底的な改良が行なわれたニューマシンRC166が投入された。MVアグスタから復帰したマイク・ヘイルウッドは初戦から8連勝、出場した10戦(第9戦は未出走、最終戦日本GPはコースの安全性を問題にホンダは全クラス参戦をボイコット)すべて優勝という結果を残した。

ホンダのWGP参戦最後の年となった翌年は、水冷V4エンジンのヤマハRD05と死闘を繰り広げながらもヘイルウッドが逃げ切り、ホンダWGP参戦第一期有終の美を飾った。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

初の250cc6気筒マシン3RC164は、翌年RC165となりデビューしたが、当初はオーバーヒートに悩まされた。オイルクーラー装着など改良を重ねた。

1965年の最終戦日本GPにはRC165に発熱対策を施した2RC165が登場。マイク・ヘルウッド選手のライディングによって6気筒に初勝利をもたらした。

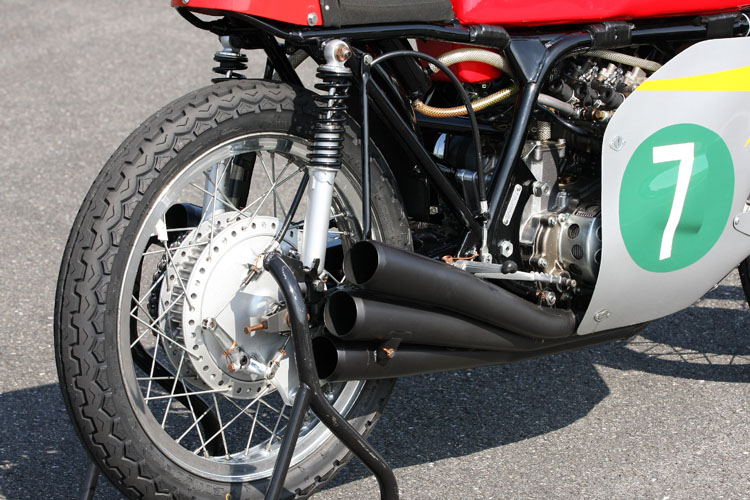

1960年代の4ストローク250ccレーサーの究極形と言っても過言ではないRC166。ボア39mm、ストローク34.9mmの6気筒で排気量は249.43cc。DOHC4バルブヘッドは当時のRCレーサーの定番のギア駆動。高回転型6気筒から発生する膨大な発熱に対応するため前部の左右にオイルクーラーが設置された。撮影車の#7はマイク・ヘルウッド選手が10戦10勝を挙げ圧倒的な強さでチャンピオンを獲得した。

●エンジン:空冷4ストローク6気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):249.43cc(39.0.5×34.9mm) ●最高出力:60ps以上/18000rpm ●変速機:7速 ●乾燥重量:112kg ●タイヤ前・後:3.00-18・3.25-18

1962年、ホンダは350ccクラスへの参戦を開始した。MVアグスタが連覇を続けるこのクラスへの参戦用に、安定した強さを見せた4気筒250ccレーサーRC163のボアを3mm拡大したRC170(284.53cc 49ps)を投入した。しかし285ccではパワー不足は否めず、第7戦から350cc専用に設計された新エンジンのRC171(339.43cc 50ps)にスイッチ、3連勝を挙げ、参戦初年度からチャンピオンを獲得した。翌年は排気量を349.5ccにアップした53psのRC172へと進化し、2RC172(349.5cc 60PS)、RC173(349.5cc 70PS)と年々パワーアップを行ない1966年まで5連覇を果たした。

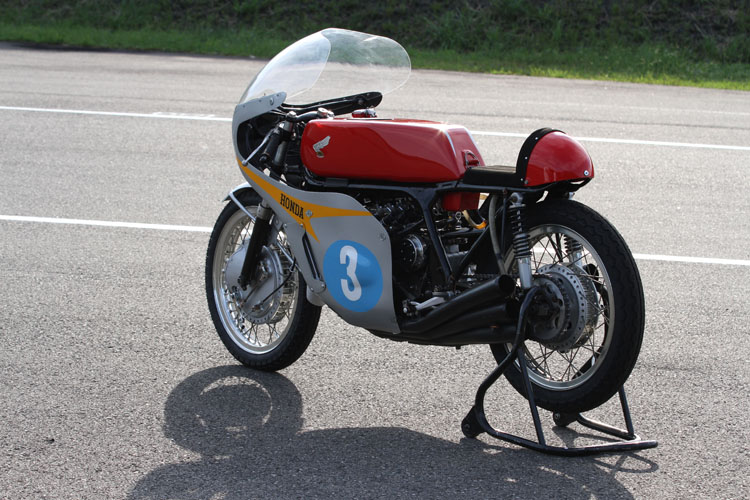

しかし軽量コンパクトなMVアグスタの3気筒ニューマシンや、ヤマハの水冷V4マシンRD05が登場、ホンダ参戦最後の年を締めくくるべく1967年に6気筒のRC174が投入された。250ccの常勝マシンRC166をベースにボア、ストロークを変更したもので、パワー的にはRC173より劣ったものの、チタンなどが使われた軽量な車体を活かし、初戦からヘイルウッド選手が5連勝、最終戦日本GPも勝ち(2戦は不出場)、出走した6戦負け知らずで、350ccクラス6連覇を達成した。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

撮影車は1967年第2戦マン島TTで優勝したマイク・ヘイルウッド選手仕様。6気筒化によりさらなる高回転型となったエンジンに対応すべくミッションは6速から7速となった。パワー面ではRC173を下回っていたが、重量は118kgと4気筒のRC171よりも13kgも軽量であり、250クラスの小柄な車体と相まってヘイルウッドが6勝、ラルフ・ブライアンズ選手が1勝を挙げた。

●エンジン:空冷4ストローク6気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):297.05cc(41.0×37.5mm) ●最高出力:65ps以上/17000rpm ●変速機:7速 ●乾燥重量:118kg ●タイヤ前・後:3.00-18・3.25-18

1966年、数々の勝利を重ねたホンダは、最後に残された最高峰クラス500ccへ挑戦するためRC181を開発した。参戦以来蓄積し続けたノウハウの集大成ともいうべきマシンで、高回転高出力型の4気筒499ccエンジンは最高出力85ps、最高速度260km/h以上とRCシリーズの頂点にふさわしいハイスペックを誇った。この数値はライバルメーカーを凌ぎ、500cc開幕戦となる第2戦西ドイツGPにおいてジム・レッドマン選手が、王者MVアグスタのジャコモ・アゴスチーニ選手に大差をつけ圧勝した。次戦も勝ったものの、重い車量とパワーに対してポテンシャル不足のフレームなど扱いにくいマシンであったことも事実。軽量なMVアグスタの改良型マシンの登場で接戦となり、共に3勝ながら僅差でライダーチャンピオンは逃したもののマニュファクチャラーズタイトルを獲得、ホンダは前人未踏のWGP全クラスでマニュファクチャラーズタイトル制覇を成し遂げた。

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

1966年に登場したホンダ最初の500ccマシンRC181。ボア57mmで489.94cc。最高出力84馬力。開幕戦を制したジム・レッドマン選手だが第3戦で転倒し引退へ追い込まれた。

ジム・レッドマン選手が戦列を離れた1967年、最後のシーズンはマイク・ヘルウッド選手がMVアグスタのアゴスチーニ選手と熱い闘いを繰り広げたが僅差でライダーズチャンピオンを逃した。

1966年は初戦から2連勝のジム・レッドマン選手が3戦目で負傷、後を継いだマイク・ヘイルウッド選手が3勝を重ねマニュファクチャラーズタイトルは獲得したが、2位の回数によりライダースチャンピオンはMVアグスタのアゴスチーニ選手で、惜しくもダブルチャンピオンは逃した。レースにたらればは禁句だが、もしもジム・レッドマン選手が負傷していなければ、結果も違う形になっていたことだろう。撮影車は最終年となる1967年の第3戦ダッチTTでマイク・ヘイルウッド選手が、ラップレコードを更新し優勝した車両。4RC181とも呼ばれ、前年型RC181の排気量の拡大や軽量化など改良が加えらた。

●エンジン:空冷4ストローク4気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):499.60cc(57.56×48.0mm) ●最高出力:85ps以上/12000rpm ●変速機:6速 ●乾燥重量:151kg ●タイヤ前・後:3.00-18・3.50-18

ホンダのワークスレーシングマシンがグランプリから去って時は経ち、70年代に入りヨーロッパでは市販車を改造した大排気量車による耐久レースが盛り上がりをみせていた。欧州製2気筒エンジンから日本製の4気筒エンジンが主役となり参戦チームや観客は増える一方で争いは激化。その流れから1975年にFIM(国際モーターサイクリズム連盟)の選手権へと昇華、ヨーロッパ耐久選手権となった。純粋なレーシングマシンで戦うグランプリとは違い、身近にある市販車をベースにしていることもあり販売に直結しやすい。欧州の現地法人や有力ホンダディーラーチームはCB750FOURをベースにしたマシンで戦いながらも、カワサキの勢いに押され苦戦を強いられていたこともあり、本社に助けを求めた。

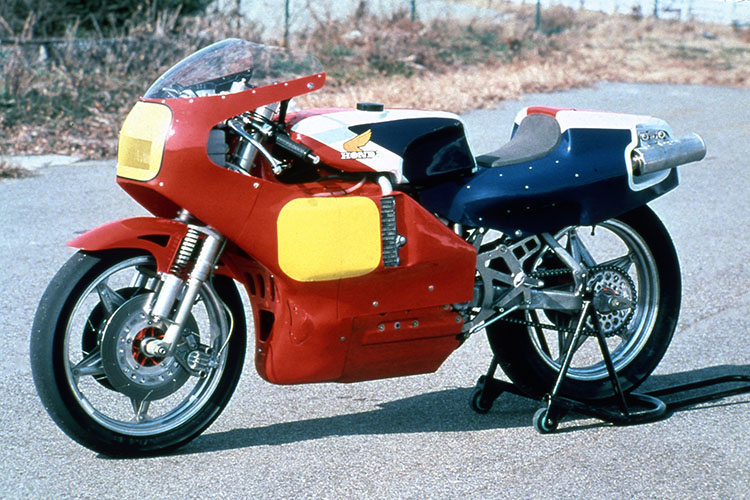

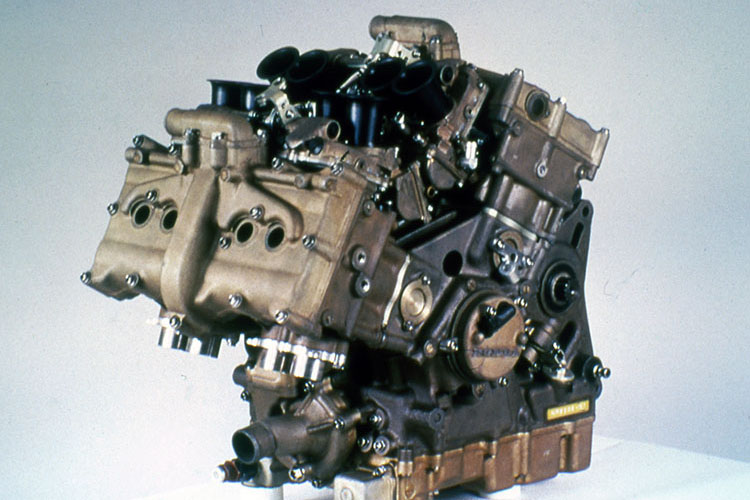

ヨーロッパ市場でのブランドイメージを重要視したホンダは支援を決定し国際レースに復帰することになる。勝てるマシンという命題に1975年から開発がスタート。市販車にないエンジンレイアウトも検討されたが、CB750FOURと同じ空冷直列4気筒エンジンだった。クランクケース寸法は同じでシフト関係やトランスミッションに流用部品があったが基本的にクランクケースの材料からしてまるで別物。SOHC2バルブのCB750FOURに対し、DOHC4バルブのヘッドを採用してカムシャフト駆動はチェーンではなくセミカムギアトレーン。クランクシャフトはホンダのワークスレーサーとしてはプレーンメタル式を初めて採用。ホンダ初の耐久マシン、RCB1000が世に出た。初年度の1976年から頭角を現し、最も観客数を集めるボルドール24時間レースでは前年を87周も上回る速さでジャン・クロード・シュマラン/アレックス・ジョージ組が優勝。RCB1000はこの年から4年間、ライダーとメーカーの両タイトルを掴み、その強さから「無敵艦隊」と呼ばれるようになった。

![]()

こちらで動画が見られない方は、YOUTUBEのサイトで直接ご覧ください。

WGP参戦から7年と3ヶ月で、全5クラスでマニュファクチャラーズタイトル獲得という世界初の偉業(それまでの記録はMVアグスタの4クラス)を達成した翌1967年(最終シーズンは250、350、500クラスのみ参戦)を最後に、大型市販二輪車モデルや四輪車開発、F1参戦に集中するためホンダはWGP参戦を中止した。その後CB750FOURを始めとした市販車を送り出し、名実ともに世界一の二輪車メーカーとなったホンダは、1976年、再びサーキットに戻ってきた。舞台はWGPではなくヨーロッパ耐久ロード選手権であった。それまで参戦していたホンダフランス、ホンダブリテンの2チームを、日本で新設されたレース部門のH.E.R.T(ホンダ・エンデュランス・レーシング・チーム)が統括するという3国混成ワークス体制での参戦であった。

参戦に際しホンダが用意したワークスマシンはCB750FOURをベース(とはいえレギュレーションのためクランク周りは流用したが、他はほとんどが専用部品)にしたRCBであった。DOHC4バルブヘッドに、ボア68mmストローク63mmの915ccの空冷4気筒エンジンは、最高出力110馬力以上、最高速度は270km/h以上を発揮した。

4月オランダのザンドヴォルト600kmをデビューウィンで飾り、次戦のル・マン1000kmは表彰台をのがしたものの、以降は落とすことなく8戦7勝、続く1977年は全戦全勝、1978年も9戦8勝と快進撃を続けるRCBの編隊は畏敬とともに「不沈艦」「無敵艦隊」と呼ばれた。

1979年からはRCBのノウハウが投入された市販車CB900FをベースとしたRS1000へとバトンを渡しサーキットを去った。後継車のRS1000もヨーロッパ耐久のチャンピオンを獲得、1981年の鈴鹿8耐で優勝したこともあり、日本のファンにも人気が高い耐久レーサーであった。

RCBはデビュー戦以降ほぼレース毎に改良が加えられ仕様もさまざま。大まかには1976年の480Aと呼ばれた最初のモデルは915ccでスタートし、941cc、997.5ccと排気量はアップしていく。翌1977年は車体が大幅に改良された481Aとなる。最終の1978年は481Aを踏襲つつ熟成化がされた482Aとなった。撮影車両#5は1976年の第7戦ボルドール24時間のジャン・クロード・シュマラン選手、アレックス・ジョージ選手組のマシンで、480Aの最終型に近い997.5cc仕様。

●エンジン:空冷4ストローク4気筒DOHC4バルブ ●総排気量(内径×行程):997.5cc(70.0×64.8mm) ●最高出力:120ps以上/9000rpm ●変速機:5速 ●乾燥重量:190kg ●タイヤ前・後:3.25-18・4.70-18

ヨーロッパ耐久を闘うために結成されたH.E.R.T。中央は監督の秋鹿方彦氏。1960年代後半WGPで指揮を執った名将だが、勝利を義務づけられたホンダの看板を背負い、混成チームで未知の耐久レースを戦い抜くには、人知れず苦労も多かった。

デビュー戦はフランスホンダ#9がロジャー・ボーラー選手とクリスチャン・レオン選手組、ブリテンホンダ#11はタン・ウッズ選手とチャーリー・ウイリアムス選手組が出場。1-2体制で走り続けたがブリテン組はトラブルでリタイアし、フランス組が2位に2周の差をつけ優勝。

1977年の初戦となるザンドヴォルト600kmは、レオン選手、ジャン・クロード・シュマラン選手組が優勝。ノンタイトル戦ながらRCB艦隊が1〜4位を独占し、さい先よいスターを切った。

1977年はRCBが出場したヨーロッパ耐久選手権全6戦+ノンタイトル戦3勝の9勝という金字塔を打ち立てた。ボルドール24時間で優勝の#1はシュマラン選手、レオン選手組。

ヨーロッパ耐久とは無縁な、当時は国内レースの鈴鹿8耐ではあったが、人気の高さは今も昔も同じ。1978年の第一回大会に2台のRCBが出走したが、2台ともまさかのリタイア。

RCBの後継車がワークスレーサーのRS1000。CB900Fベースにボア67.9mm、ストローク69mmの999.36cc。写真は1981年の鈴鹿8耐でRCBの敵討ちを見事に果たした優勝車。

RCB、RS1000が築いた耐久レーサーはその後V4エンジンにスイッチし、黄金時代を迎えるのだが、V4エンジンと言えば忘れられないのがNR。1979年ホンダが12年ぶりにWGPへの復帰に際し、ゼロから開発した4ストロークのレーサーだ。

1960年代とは桁違いにヤマハ、スズキの2ストロークレーサーの戦闘力はアップしていた。当時のレギュレーションでは2ストロークも4ストロークも排気量は同一であり、あえて不利になる4ストロークで挑戦するために、1気筒あたり8バルブの楕円ピストンを持つV4エンジンが開発された。さらにアルミモノコックフレーム、倒立フロントフォーク、前後16インチホイールなど斬新な、ホンダテクノロジーを集結した革新的なレーサーであった。

しかし未知への挑戦はトラブルとの闘いでもあった。理想を追求した初期型のX0は実戦を経験することで、X1、X2と改良を重ねる。完走すら出来なかったNRは改良を重ねるごとに実戦的なマシンへと徐々に仕上がっていった。1981年の鈴鹿200km(全日本選手権)では4ストロークの利点を生かした無給油作戦が功を奏し優勝。アメリカではフレディー・スペンサー選手が初ライディングして、ラグナセカのインターナショナルレース予選1位を獲得し速さを証明するが、決勝ではエンジントラブルでリタイアとなった

しかし肝心のWGPでは結果を出すことが出来なかった。当時は、押し掛けスタートのため、予選で良いタイムを出しても、始動性の良い2スト勢を追いかけるレース展開となった。WGPに復帰して3年目のホンダに求められていたのは「高い理想を追求するマシン」ではなく「常に勝てるマシン」であった。そのために急遽開発された2ストロークのNS500と新加入したフレディー・スペンサー選手の起用が大当たりして快進撃を開始、ここに画期的なNRプロジェクトの運命は決した。しかしこのプロジェクトで得た多くのノウハウが、前記したホンダV4黄金時代を生み出す基礎となったことは間違いない。

1979年第11戦イギリスGPにおいてミック・グラント選手(#2)、片山敬済選手(#5)により実戦デビューしたNR500。ミック選手は1コーナーで転倒、片山選手も4周でリタイア。最終戦フランスGPはともに予選落ちと出鼻をくじかれた。

●エンジン:水冷4ストロークV型4気筒DOHC8バルブ ●総排気量(内径×行程):499.5cc(93.4×41.0×36.0mm) ●最高出力:115ps以上/19000rpm ●変速機:6速 ●乾燥重量:130kg ●タイヤ前・後:3.50/4.50-16・3.75/6.00-16-18

1980年のX1はモノコック構造からスチールパイプのダイヤモンドフレーム、16インチから18インチホイールなど、各部を使い慣れた仕様に変更。エンジンは120psにパワーアップされ、バックトルクリミッターも新たに採用された。その結果、イタリアの国内レースではあるが3位に入賞し、WGP第8戦イギリスGPで片山選手が初めて完走(15位)、最終戦西ドイツGPでも12位で完走を果たし来シーズンへと希望をつないだ。右は1980年に撮影されたと思われるスチールフレーム仕様だが、フロントフォークがオーリンズではなく前年のままの姿。

事実上の最終型が1981年のX2。エンジンバンク角、フレーム変更、各部の軽量化、フリクションロスの低減など熟成が行われ、最高出力は130馬力以上。全日本選手権へも参戦し、初戦となる鈴鹿はリタイアしたものの、第6戦鈴鹿200kmでは木山賢悟選手がNR500に初優勝をもたらした。海外ではフレディ・スペンサー選手がラグナセカで開催されたインターナショナルレースで優勝、WGP第11戦イギリスGPにおいてもライディングし、入賞圏内の走りを見せたが、エンジントラブルによりリタイヤしている。1981年は結果的にNR500史上最多となったWGP6戦に出場したが、完走したのは第2戦オーストリアGP(13位)のみだった。右はWGP仕様の片山選手、左は全日本仕様。

1982年のWGPはロン・ハスラムがライディング。第6戦オランダGP(12位)、第7戦ベルギーGP(11位)、第8戦イギリスGP(15位)と3戦のみだがすべて完走。耐久性は格段に向上した。しかし同年デビューのNS500が初勝利を挙げたベルギーGPがWGPにおける最高位のリザルトともなった。写真は132馬力仕様のエンジンをアルミ角断面フレームに搭載、9月の全日本選手権日本グランプリで木山選手がライディングしたが、台風のため決勝は中止。予選14位がNR500最後のリザルトとなった。

1983年の東京モーターショーにはマグネシウムやチタンパーツを多用したエンジン、航空機メーカーのノウハウを取り入れたカーボン製フレームとスイングアームなどで大幅に軽量化されたNRが参考出品されたが、サーキットを走ることはなかった。4年後不死鳥のごとく復活したNR750がル・マン24時間を走り、1992年には誰もが驚いた市販車NRへNRの血統は受け継がれるのだが、これはまた別の物語。

[後編 NSRの時代へ]