|

|

「ニンジャは1983年の暮れに出ました。Z1は1972年ですから約10年経過しています。ニンジャの最終的な煮詰めは完成の約2年前になりますが、開発に手を付けたのはその5年ほど前からです」(稲村氏)

名車の誉れ高いZ1は、時代と共に1000、1100へと排気量を拡大し、進化と熟成化を続けていくのだが、同時にカワサキではすでに次世代のZを求め開発レベルでの試行錯誤が始まっていた。具体的な方向性までは固まっていなかったが「第二のZ1も900ccで」という骨格は定まっていた。問題はエンジンレイアウトをどうするのかだった。

「次のスーパースポーツはどんなもんかと考えた時、当然軽くて高性能でバイク本来の運動性を持ち、しかも乗り心地もよくなければいかん。色々な要素を満たそうと、とにかくたくさん試しました。モック程度のエンジンならかなりたくさん作りました」(稲村氏)

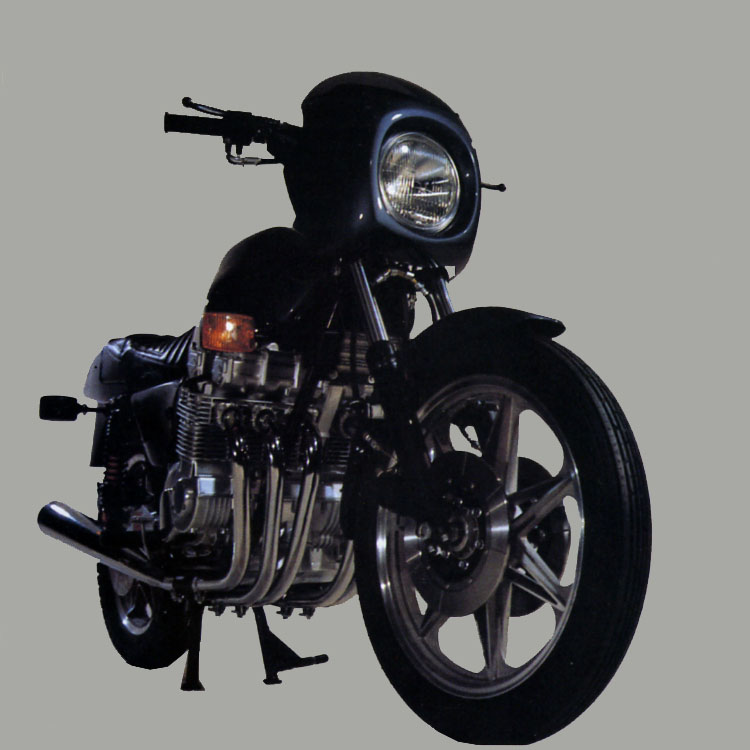

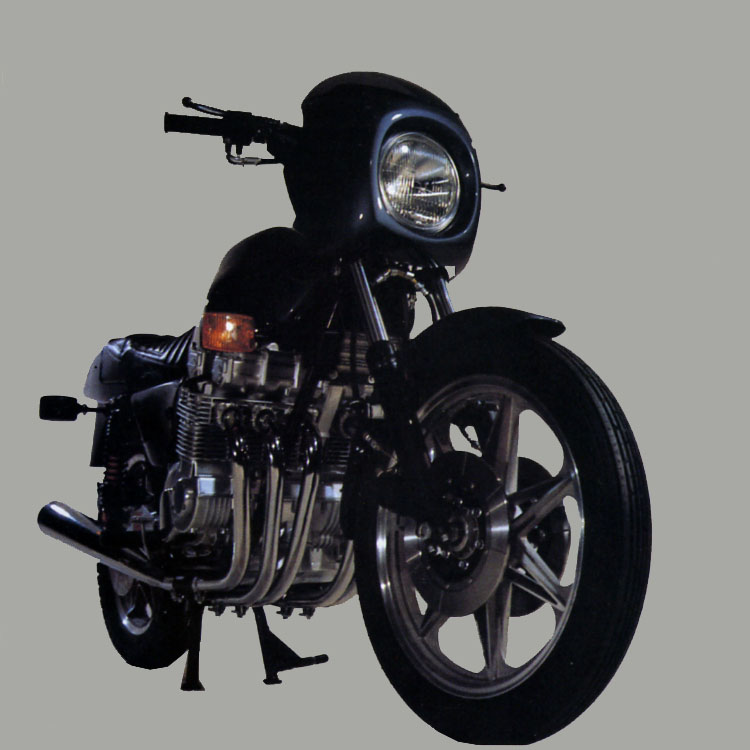

縦置き横置きのV型2気筒、空冷のDOHC4バルブ4気筒、さらに90度変形クランクに一次バランサー付き、空冷DOHC2バルブの6気筒、そして水冷と、あらゆるエンジンレイアウトが検討された。

V型はスポーツバイクとしてライディングに制約があると考えられ消えた。最初に試作されたのは空冷6気筒DOHC2バルブエンジンの開発コード910。テスト走行の結果は振動もなくスムーズで、最高出力も目標の100馬力越えを達成した。

|

「Z1といいますか、インライン4で当時大きな問題になっていたのが振動です。けれど振動がなくなればいいというもんじゃない。音も静かな方が売れるかと言えば、バイクとはそういうものじゃないんですね」(稲村氏)

試作までした6気筒の910だが「スムーズすぎて、第二世代のZとしてはパンチに欠けて面白くない」という、ある種贅沢な理由で候補から消えた。もちろんそのような理由だけではなく、部品点数の増加によるコスト面や複雑化を嫌った結果でもあろう。

次に試作されたのは各気筒を90度ずつずらした変形クランクとバランサーで振動を打ち消す空冷4気筒OHC2バルブの910Ⅰであった。目論見通り振動は消えたが、点火時期の関係で音やフィーリングが2気筒や単気筒に近く、これも「おもろうない」。点火間隔が不等になるので点火系を多重化しなければならないこともネックとなり、陽の目を見ることはなかった。

|

|

|

|

空冷6気筒エンジンの開発コード910。このような試作車が何台も作られテストされ消えていった。

|

「結局、原点に戻ったんです。オーソドックスなインライン4でもっともっとやることがあるんじゃないか、もっともっとやらにゃいかんのじゃないかと」(稲村氏)

|

|

求めていたバイクらしさは原点にあった。もちろん900ccという排気量も変わらなかった。

「この900ccというのは、エンジンの大きさを考えると、出し得る出力とのバランスがいいんです。より高出力を求めてエンジンを大きくしていくとスポーツバイクとは離れていく。それに900ccというのはカワサキにとってもマジックナンバーと言うか、Z1からの縁かつぎみたいな面もあったんです(笑)」(稲村氏)

「当時はすでに空冷のリッターバイクもありました。水冷のZ1300は別のカテゴリーですから論外として(笑)、水冷4バルブの900ならば、それらを充分越えられるという確信があったということなんです」(荒木氏)

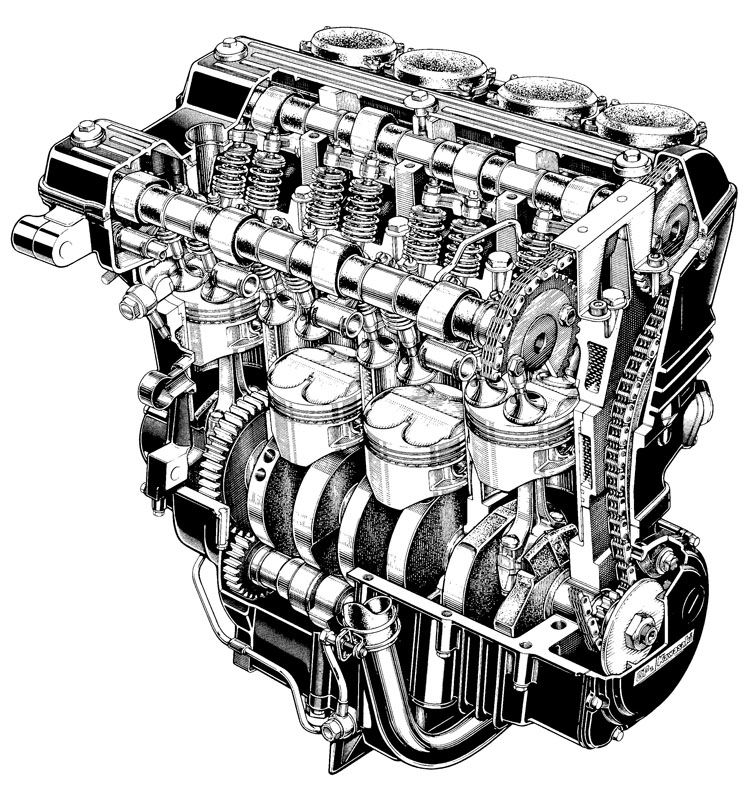

課題の振動は2次バランサーで対応することになった。

「まだ4気筒のバランサー付きは珍しかったですね。二次バランサーというのはクランク軸の倍のスピードで回ります。1万回転なら2万回転で。ギアドライブでやると外的な振動がなくなっても、今度は内部に問題が出てきたり。軸受けを変えたり新しいことにいろいろとチャレンジしました」(荒木氏)

|

|

|

|

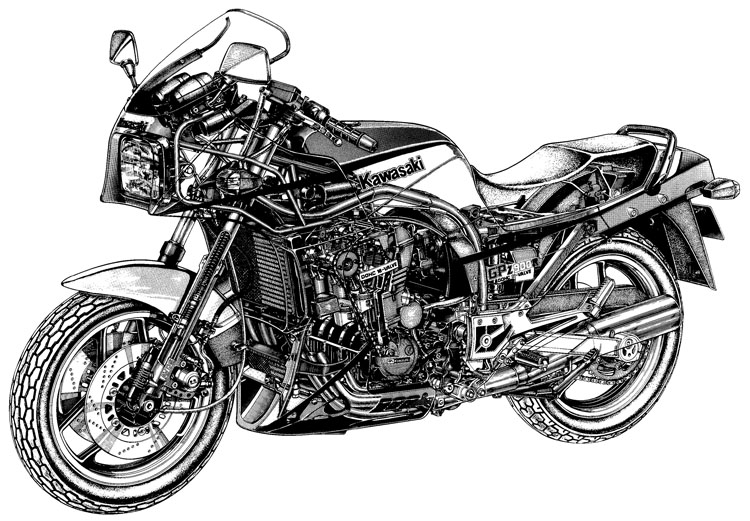

サイドカムチェーンの採用によりコンパクトになったエンジン。向かって左下、クランクシャフトの下にあるのが一軸二次バランサー。クランクのギアから1:2に増速されているのがよく解る。

|

「180度二軸二次バランサーで進んでいたのですが、量産寸前で一軸に改めました。最終的に一軸でもかなり振動が抑えられるようになったんです」(稲村氏)

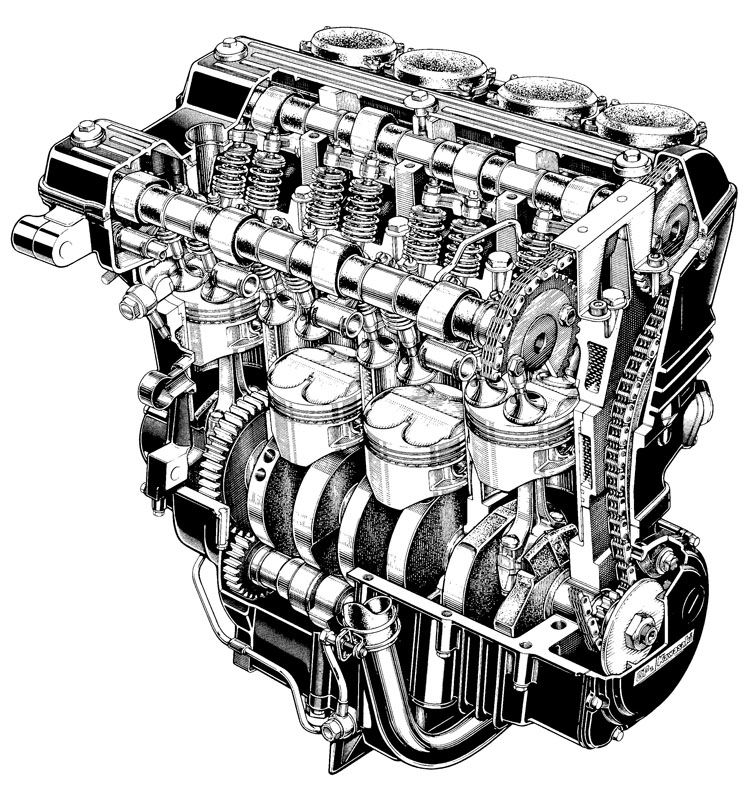

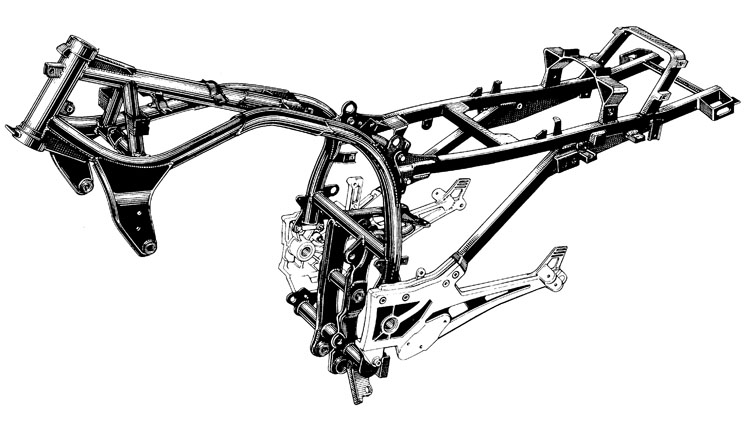

「振動を抑えられたのでエンジン本体をフレームメンバーとして使えるようになりました。ダウンチューブのないダイヤモンドフレームはメリットがいろいろとあります。エンジン位置を下げて低重心にしたり、足着きや取り回しもよくなる。使いようによってはバンク角も稼げます」(稲村氏)

|

|

|

|

|

プロジェクトリーダを務めた稲村暁一氏。Z1を始めカワサキの主要モデルを担当したZの神様としてもおなじみ。

|

|

エンジン設計のまとめ役を担当した荒木 徹氏。ディーゼルエンジンからバイクまでエンジン一筋のエンジン屋。

|

これらを受け、車体開発も新しいかたちを模索していた。

「ニンジャの前はモトクロッサーをやっていました。自分自身に区切りをつけるという意味もあったのですが、まずは何もかも総てを否定するところから始めようと。比較的客観的な視点で取り組むことが出来たと思います。ボルト1本に至るまで総てを見直して、いいものがあれば当然そちらを使い、考え直してみて現状が最適となればそれを使うということです。勢い余って『バランサー付きならクレードルフレームの必要はない』というプランを出して大論争になったこともありましたね。『とにかくやってみなければわからないじゃないか』と突っ張って。恐い者知らずでした(笑)。こういう議論もあって当社初のフロント16インチやフレーム後半をアルミで行こうということに繋がっていたのではないかと思います」(藤井氏)

「当時はコスト、重さと剛性を考え合わせてみると、アルミよりスチールパイプの方が有利でしたからオールアルミフレームは考えていませんでした。しかし後ろ半分ならば人間の荷重も知れているから、アルミでいけるんじゃないかと(笑)」(稲村氏)

Z1の時代、メインターゲットはアメリカを向いていだが、ニンジャはヨーロッパを重視していた。

|

「Z1はどちらかといえば操縦性重視でしたが、この頃から安定性重視に時代が動いていったように思います」(荒木氏)

「ヨーロッパ向けだと、やはり安定性が先にきます。250km/hでもピタッと振れないようにするには、相当覚悟して作らないと出来ません。それだけの開発をやったからこそ、フロント16インチの軽い操縦性の良さも発揮できたということでしょう。

タイヤも苦労しました。当時は航空機技術からようやくケブラーが出始めで、ダンロップさんと一からやりました。これはかなり高くついたタイヤですよ(笑)」(藤井氏)

時間と費用をかけて16インチのニュータイヤ開発は進められていたが、量産試作(ほぼ完成状態の試作車)まで、並行して18インチも検討されていた。

「まだ16インチというものがどんなものか解っていない時代でしたから、やはり万全を期したということでしょう。それほど恐かったんです(笑)」(稲村氏)

新しい技術とすでに確立している技術。安全策もと、言うは易いが二本立てにかかる労力や時間は、我々素人の想像以上であろう。しかし、無駄も覚悟し、前へ前へと進み続けた姿勢こそが、メイド・イン・ジャパンを世界一に押し上げた原動力であることに間違いない。

|

|

|

|

車体設計のまとめ役を担当した藤井洋祐氏。モトクロッサーの開発から一転してスーパースポーツへ。

|

|

|

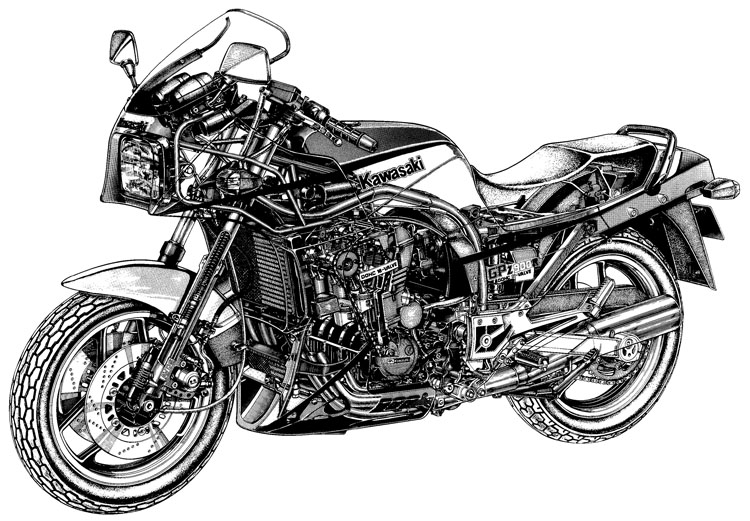

スチールパイプのダイヤモンド型メインフレームとアルミのサブフレーム、結合するキャスト構造のステップ回りの3ピース構造。なにがなんでもオールアルミという時代はすぐそこまで来ており、もちろん技術的には可能であったが総合的に判断した結果がこの形。ちなみにカワサキ初のフルアルミフレーム市販車は1984年のKR250。

|

|

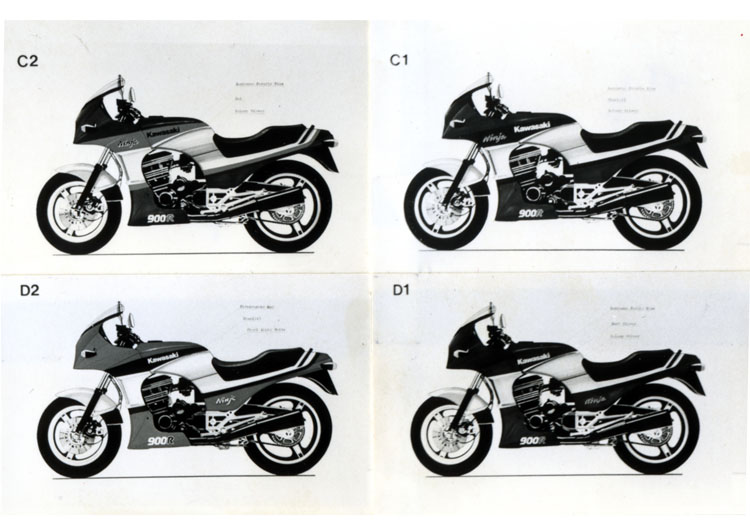

それは技術面だけではない。性能に負けず劣らず見た目=デザインも重要な要素であった。

「次世代のZが大テーマです。第一世代のZ1は裸でしたから、次はカウルを付けよう。けれどツアラーではなくスーパースポーツにしなくてはいけない。今やカウル付きは当たり前ですが、当時はフルカウルでも、いかにエンジン形状を見せるかも重要なテーマでした。さらにカワサキらしさをどう表現するのか。カワサキらしさというと男とか無骨というイメージもありますが、ニンジャはセクシーでスリムで滑らかと気を使ってデザインしました。もちろん機能面を損なうデザインは考えられません。これは総てのバイクデザインにも当てはまります」(多田氏)

|

フルカウルとはいえ、見せることを意識したエンジンのデザインにこだわった。あるいはデザイン上、最もこだわった部分と言えるかも知れない。

「エンジンのデザインは新入社員を専属で貼り付け、連日連夜徹底的にやりました。とは言ってものっぺらぼうの水冷エンジンです。いかに力強い質感を出すのか、シリンダーにフィンを付けてみたり、ヘッドにも付けてみたり、ヘッドカバー形状をいたずらしてみたりと。さらに通常はあまり手を付けないブラケット類やスイングアームのピボットカバーなどもデザインしました。オーソドックスではありますがジェット戦闘機イメージで行きたかったので、カウルもわざとビスを見せるようにしたりと」(多田氏)

カワサキ初の本格的なフルカウル付きスーパースポーツは、空力という新たなテーマも生み出した。

「ハーフカウルは空冷時代にやりましたが、フルカウルは初めて。当時カウルにはある種ファッション的な感覚があり、空力を突き詰めて考えたことはなかったと思います(笑)」(藤井氏)

「当時はリッタークラスでもせいぜい230km/h出るか出ないかでしたが、フルカウルを付けると100馬力ちょっとで250km/h近く出た。へえ〜、こんなに効くもんかねえ、と。理論は解っていても現実を見ると改めてその威力に感心しました」(荒木氏)

|

|

|

|

スタイリングを担当したのは多田憲正。ヘリコプターからバイクまで幅広く手掛けた。Z1も氏の手による。

|

「実測テストの結果が出たときも、それは計測ミスやろ。もう一度ちゃんと計ってくれ。と。それでもう一度計測してもやはり同じ。改めて空力のすごさと怖さを知りました」(藤井氏)

幾多の風洞実験や実走テストを繰り返し、素晴らしい空力特性と永きに渡り愛され続ける不変のデザインは、以降カワサキ社内の空力の原点にもなった。

「どんなに素晴らしいデザインでも、この数値をクリアできないものは空力を考えておらん。と却下です」(藤井氏)

細部の変更は数えきれないほど行なわれたが、誰もが一目でニンジャと理解できる基本デザインは、最初のスケッチのイメージから大きく変わっていない。

|

|

|

|

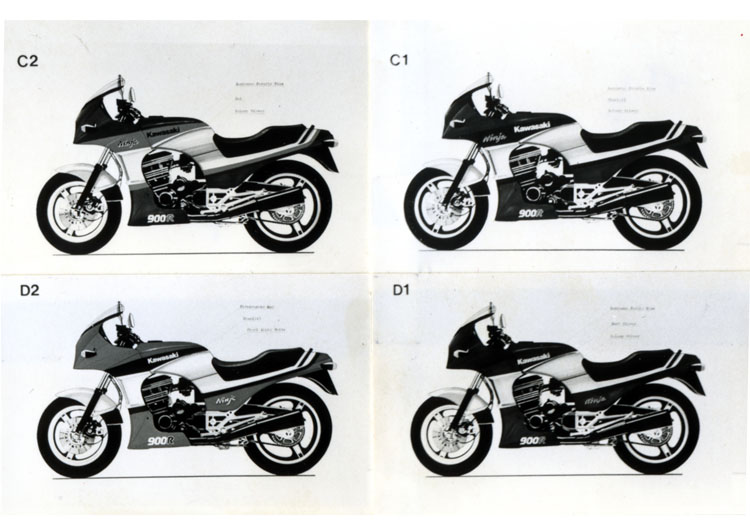

カラーリングを比較検討するためのレンダリング。最終段階ではなくエンジンフィンが量産車と異なっている。描かれたレンダリングは数えきれない。

|

着々と開発は進んだが、最終段階の1983年夏に大問題が発生する。

「最後の最後で熱対策に苦しみました。側面から逃がそうとするとエンジンブロックにごそっと溜まるんです。するとファンが回りっぱなしになり充電関係にも影響が及ぶ。あちこち見直しです」(稲村氏)

エンジンの熱もさることながら、真夏の実験室で解決に奔走する開発陣の熱気も相当なもので、まさに汗まみれの日々が続いた。

「カウル内をシールしたり、ダクトを新設したりと改良しました。それでも熱に関してはいろいろ言われ、量産後にも改良をしました。そんなこともあって熱に関してもこれが社内基準になりました。冬でも室温を20度以上上げて測定したりするようになりました」(稲村氏)

「渋滞もするし、四季の変化も激しい日本で大丈夫なら、ほとんどどこでもOKでしょう」(藤井氏)

数々の問題をクリアし、GPZ900R/ニンジャは1983年にデビューを果たした。

「1982年頃、アメリカのTVドラマで『SHOGUN(将軍)』が大ヒットしました。それにあやかって日本式のネームを付けてくれとアメリカから要請がありまして、それでアメリカ向けにニンジャと名付けたんです」(稲村氏)

「ニンジャと言っても、我々日本人の思い描くような忍者ではなく、アメリカ人にとってニンジャは、スーパーマンであり正義の味方というイメージなんですね」(荒木氏)

|

|

登場からすでに10年以上、消長の激しいバイク界で10年間生産が続いているだけでも賞賛に値するが、一貫してスタイルに大変更がないことも驚異的だ。もちろん他に例がないわけではないが、希であることは確かだ。

「1980年代の終盤でも4〜5千台は生産していました。これはいくらなんでも申し訳ないと、海外でいろいろ意見を聞いてマイナーチェンジをしたのですが、その時『絶対に外観を変えてくれるな』という声が多かったんです。

今思えばニンジャは私にとっていろいろな意味で原点でした」(藤井氏)

「スーパースポーツの次の方向性を示したバイクに係われたことは名誉なことです。高性能ながらある種のノスタルジィも感じさせるニンジャはひとつのエポックだと言えます」(荒木氏)

「今の目で見ても、面処理や造形デザインは充分通用すると思います。私自身も気に入ってます」(多田氏)

「一言でいえばオーソドックスです。うちの人間は寄をてらうようなことができないへたくそばっかりですけど、そんなオーソドックスさがバランスよくまとまったのが、これのいいところなんでしょうな」(稲村氏)

第二世代は初代Z1を凌ぐ息の長いモデル=成功作となった。

最後にプロジェクトリーダーの稲村氏が「いいものを作るにはやはり熟成期間が必要ですわ」という一言は、酒造りの名匠を思わせる。

技術者、エンジニア、デザイナーという言葉よりも、職人と呼びたくなる匠達の智恵と技が、希代の名車を生み出したのだ。カワサキらしさが、ここにある。

|

|

|

1984年の鈴鹿8時間耐久用に製作されたと言われるGPZ900Rベースのカワサキワークス耐久マシン。レギュレーションに合わせて排気量は750cc化された。しかしカワサキワークスが出場を見合わせたため幻に。

|